vor 60 Jahren

Am 30. September 2019 verstarb Martin Gregor, Pfarrer i.R., der seit 1996 in unserer Gemeinde Wannefeld zu Hause war. Er hinterließ ein wohlsortiertes Archiv aller seiner Predigten seit 1957.

Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit! Es bietet sich die seltene Gelegenheit, zu sehen, was eine Kirchengemeinde in der DDR vor etlichen Jahrzehnten bewegte. (*)

————————

=== 1964 ===

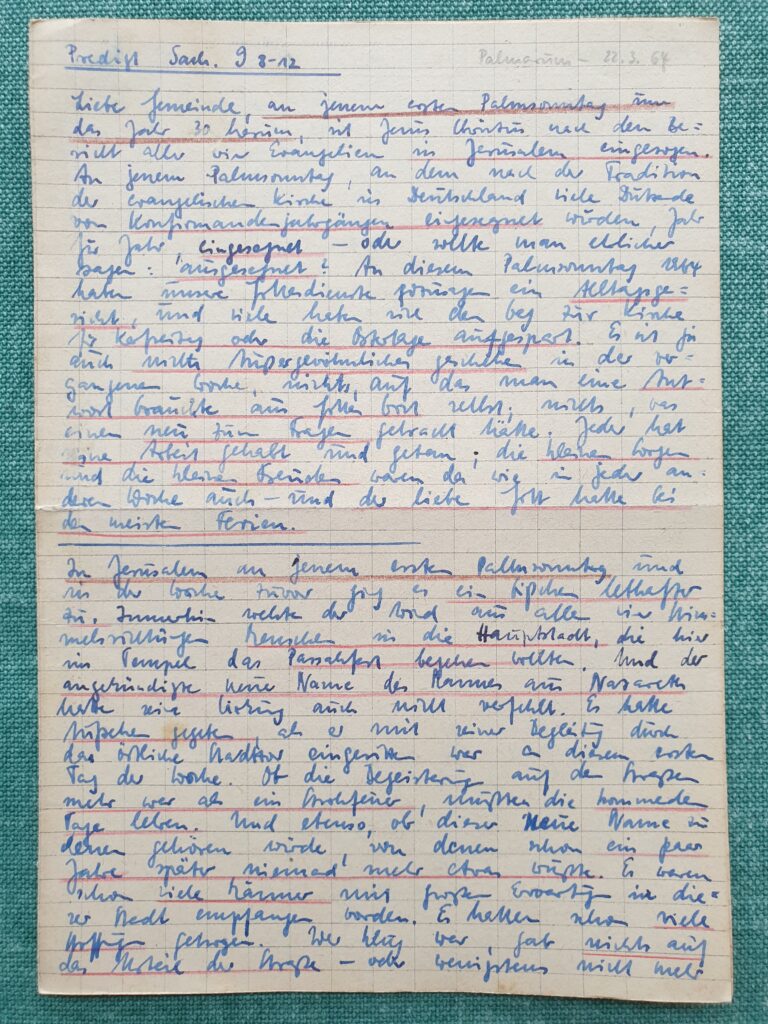

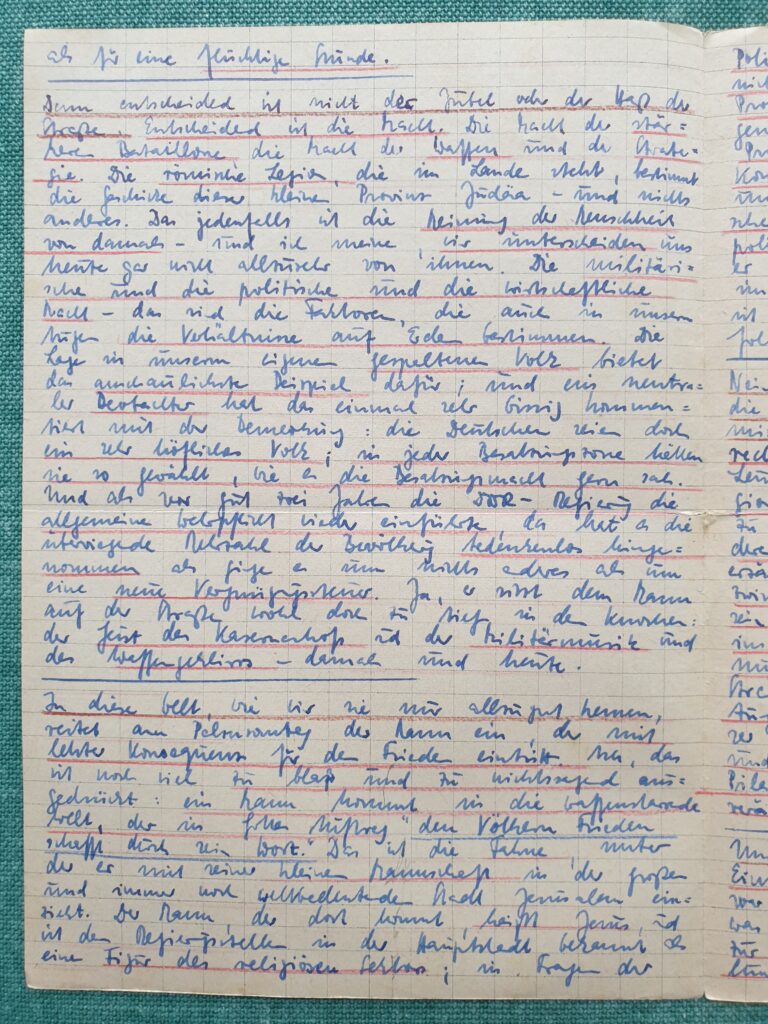

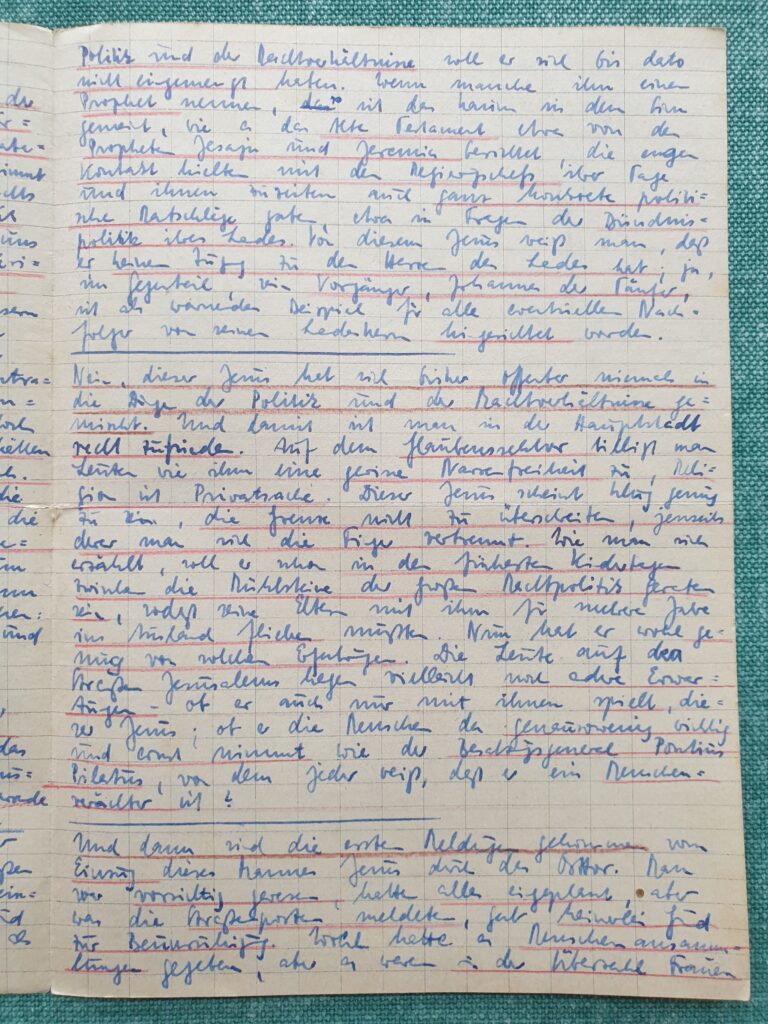

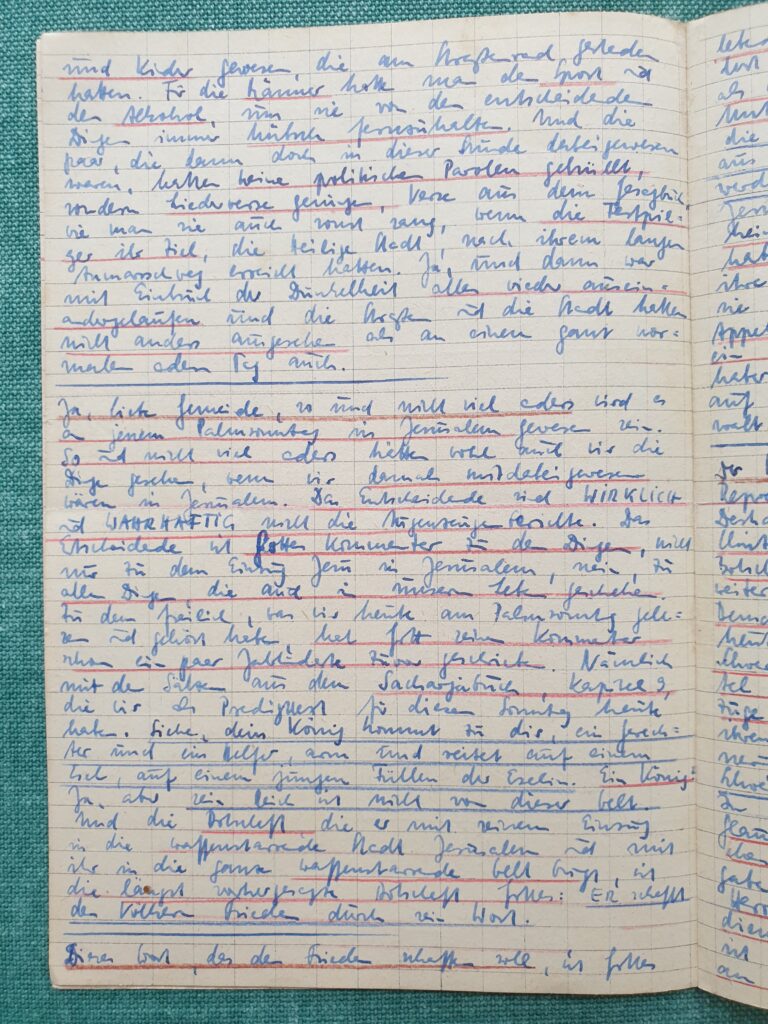

Predigt zu Palmarum, 22.03.1964

=== 1963 ===

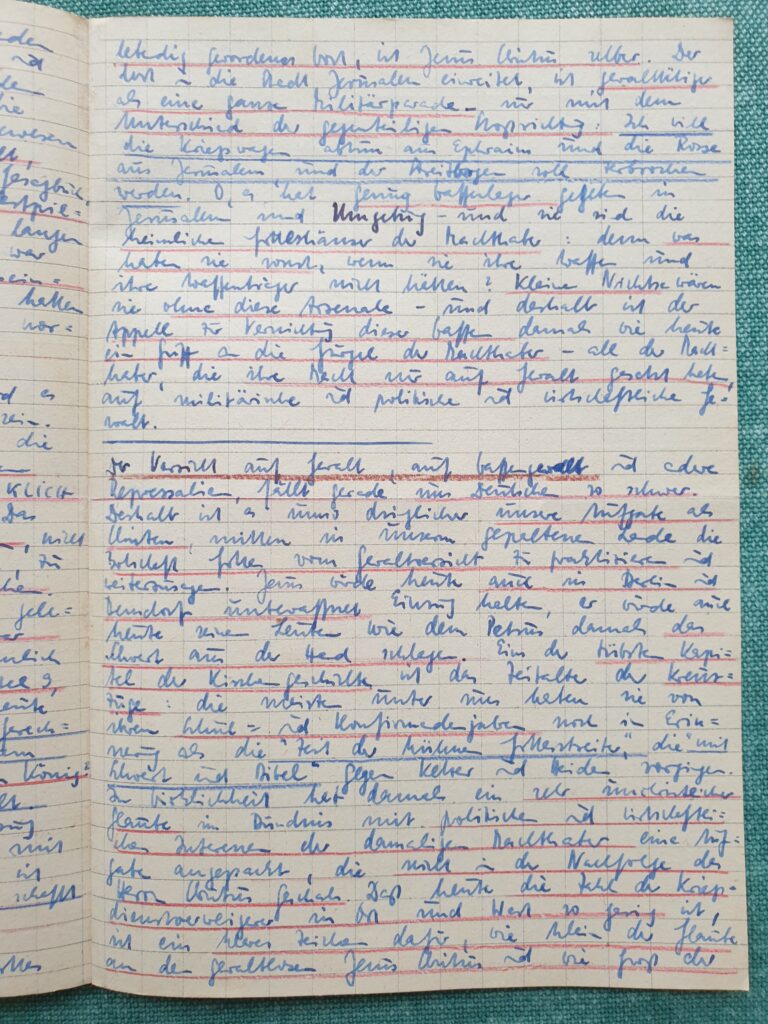

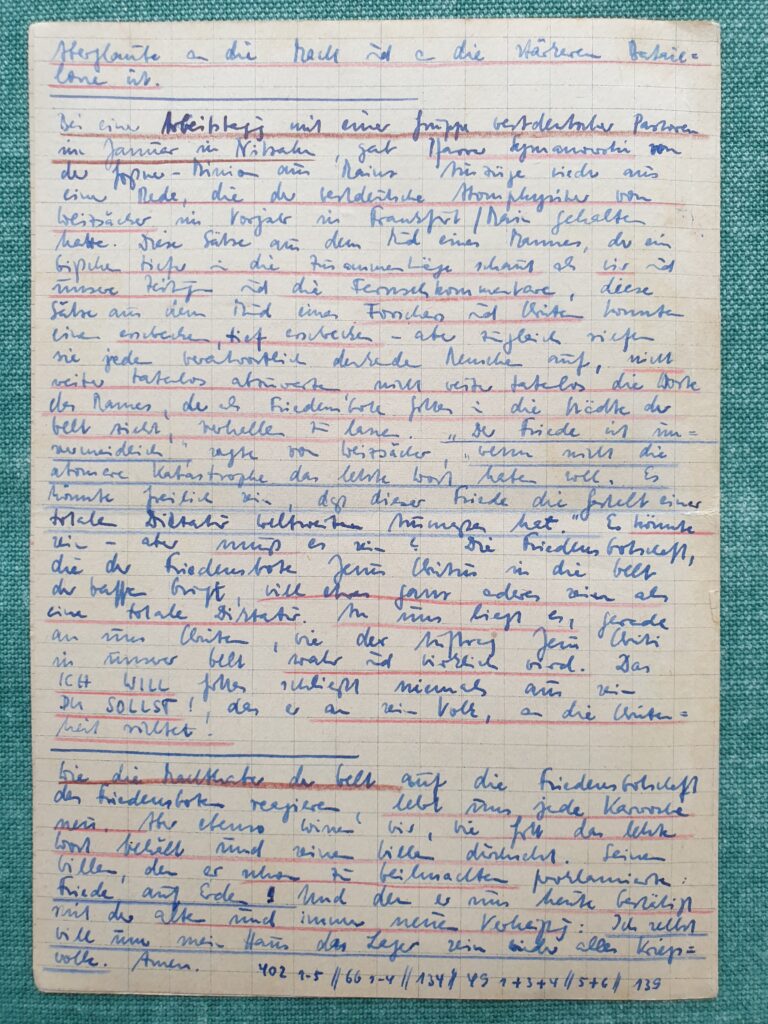

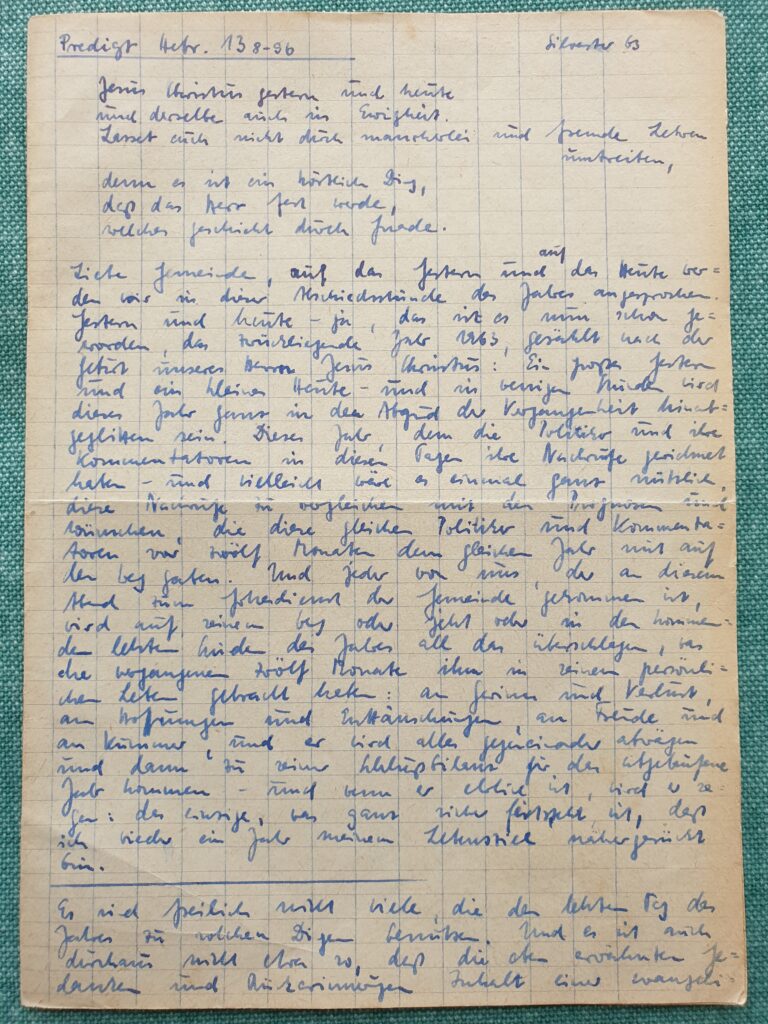

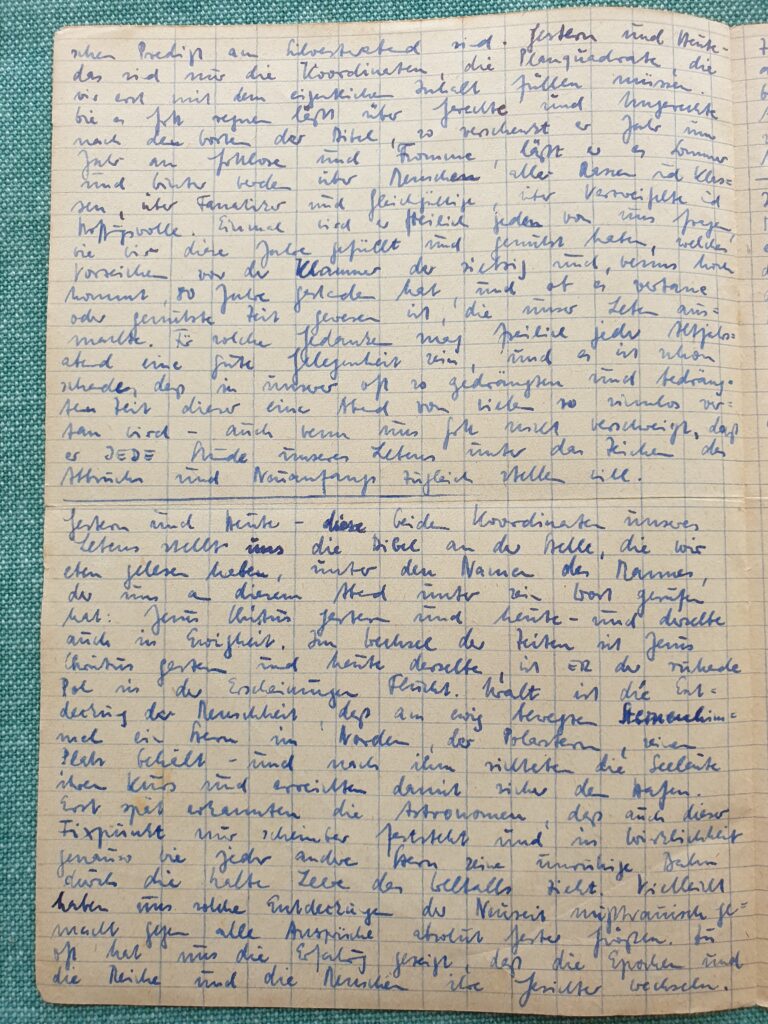

Predigt zu Silvester, 31.12.1963

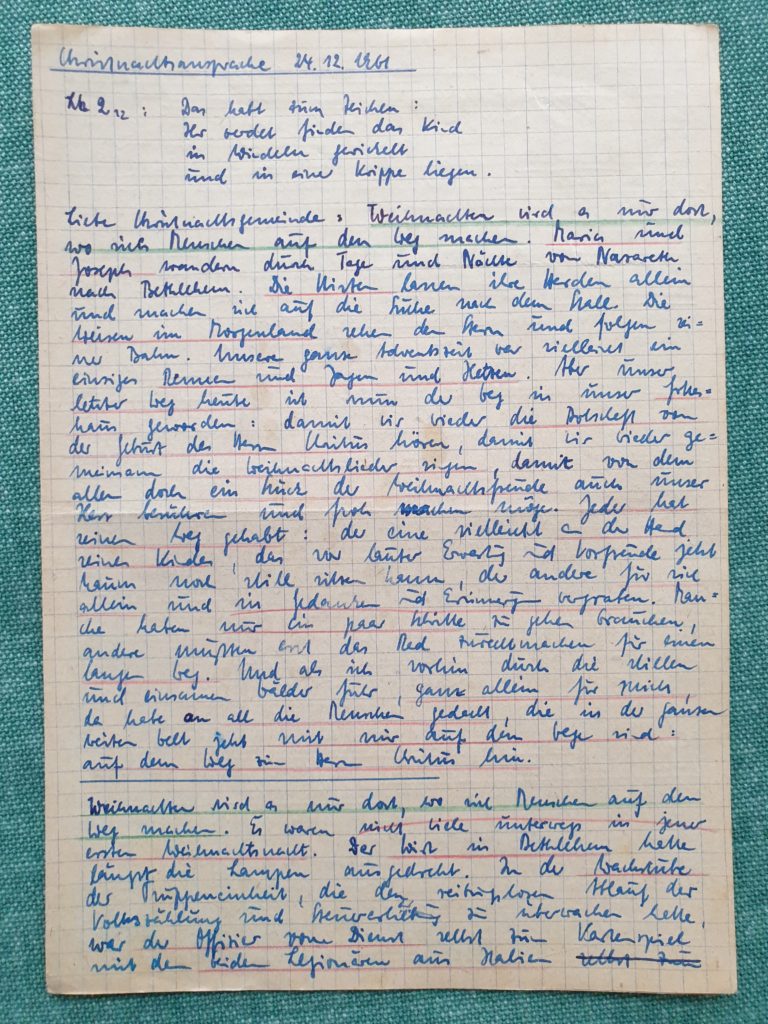

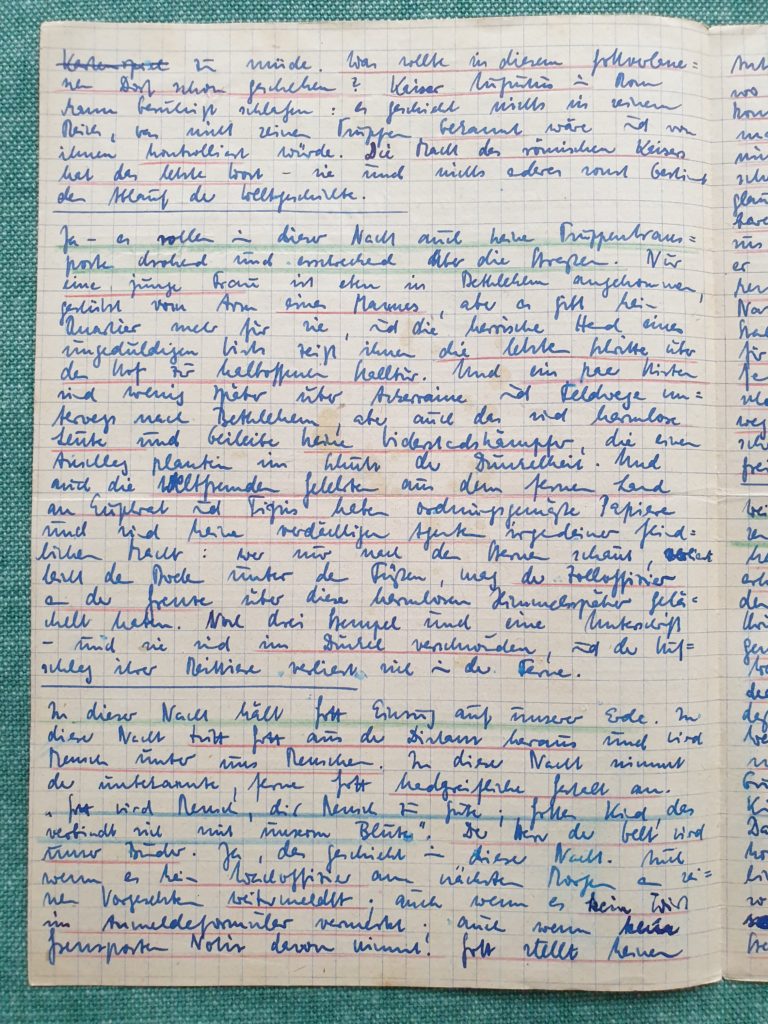

Predigt zu Heiligabend, dem 24.12.1963

Aus dem Nachlaß von Martin GREGOR, Pfarrer i.R., Wannefeld

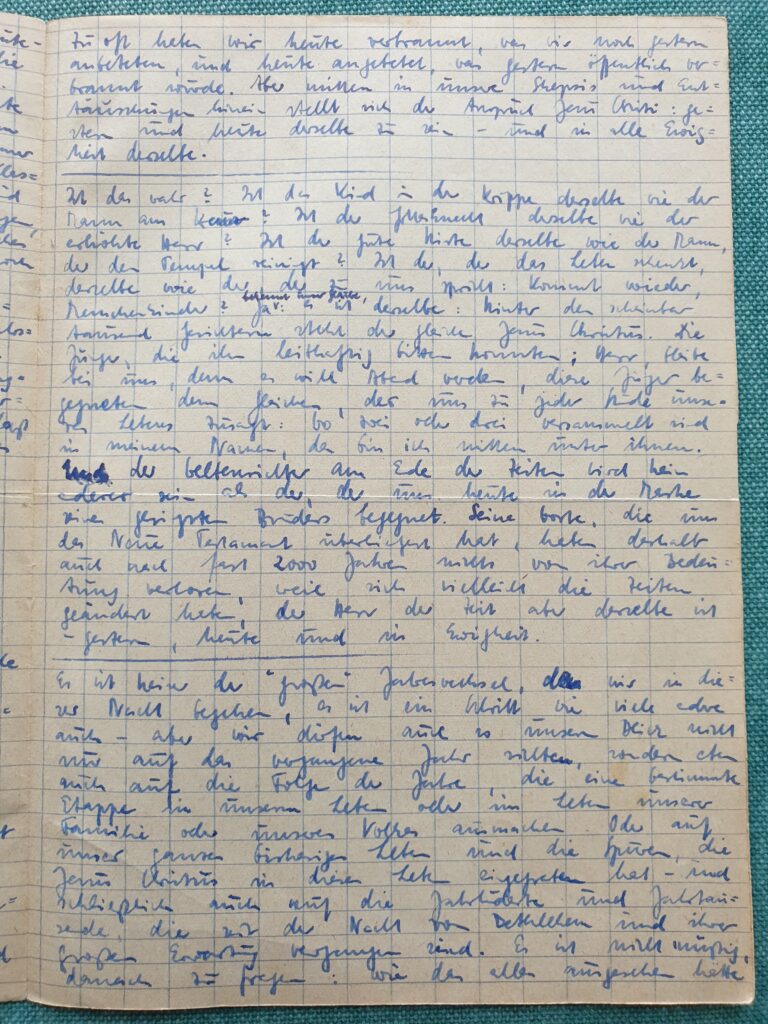

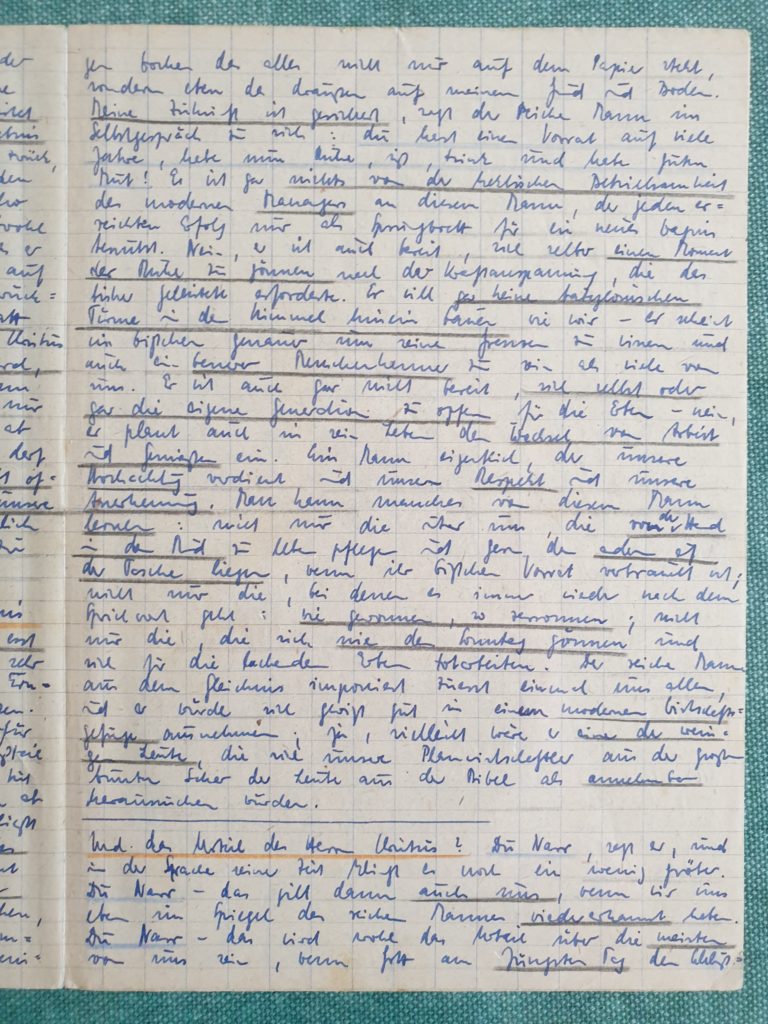

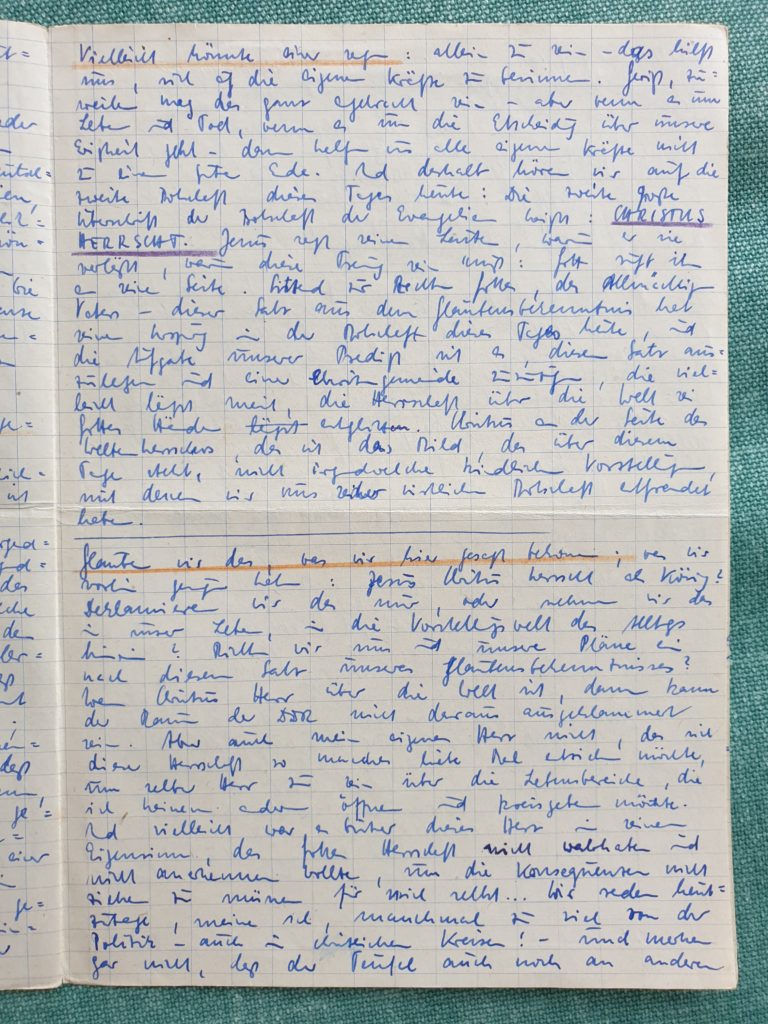

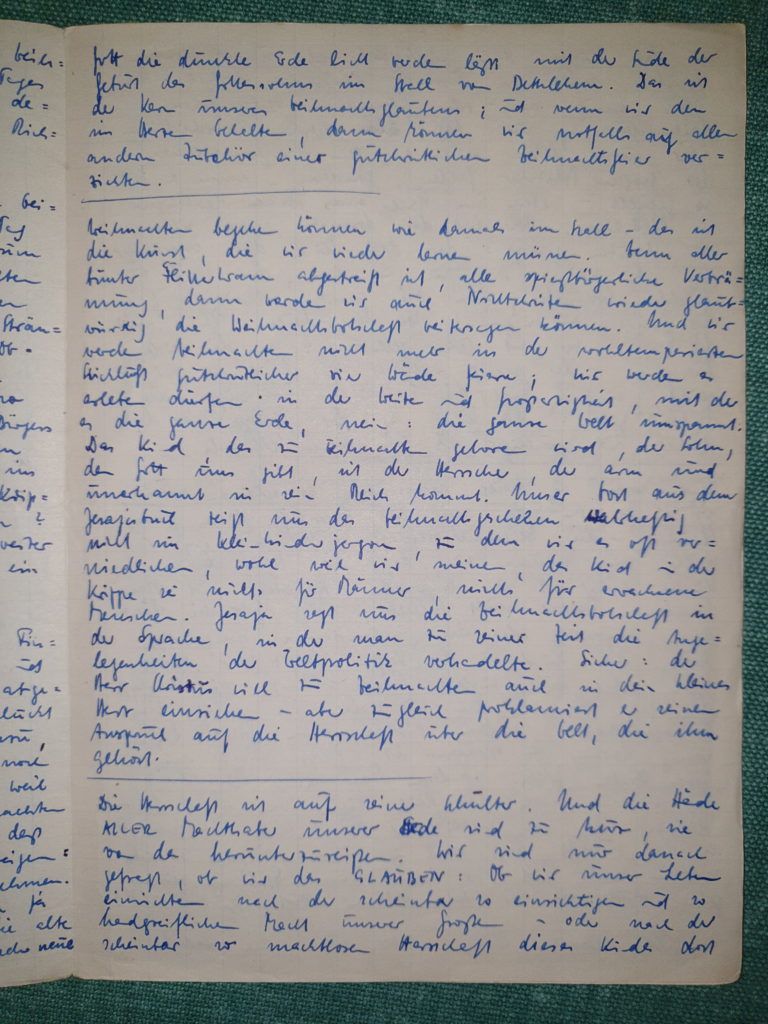

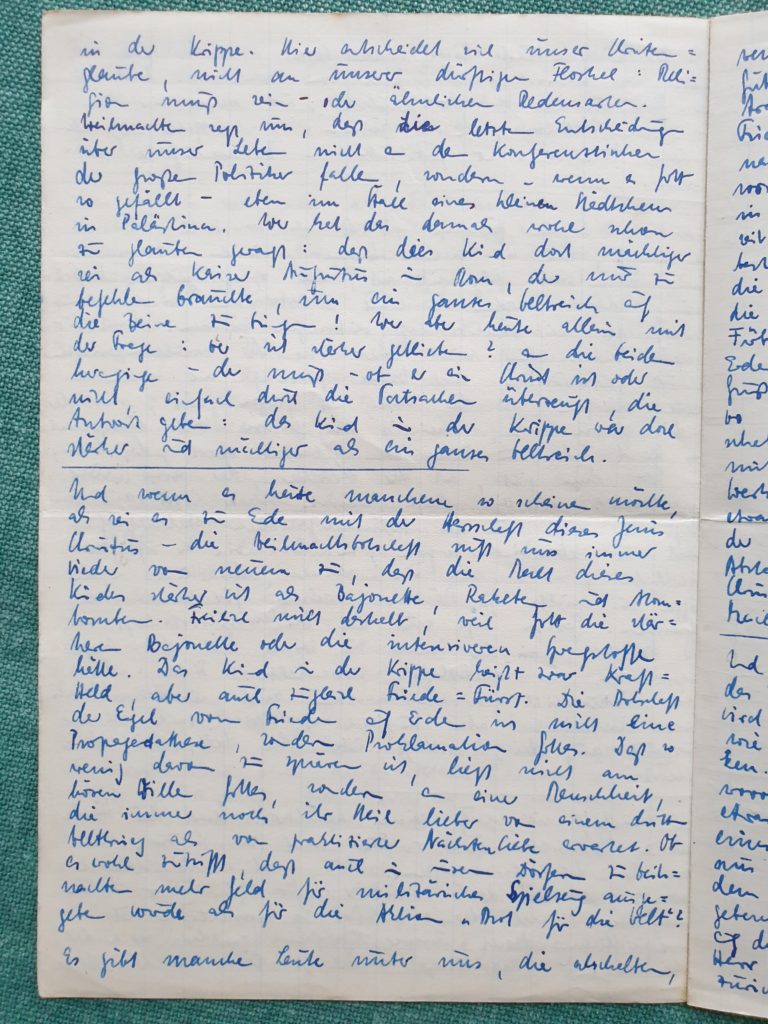

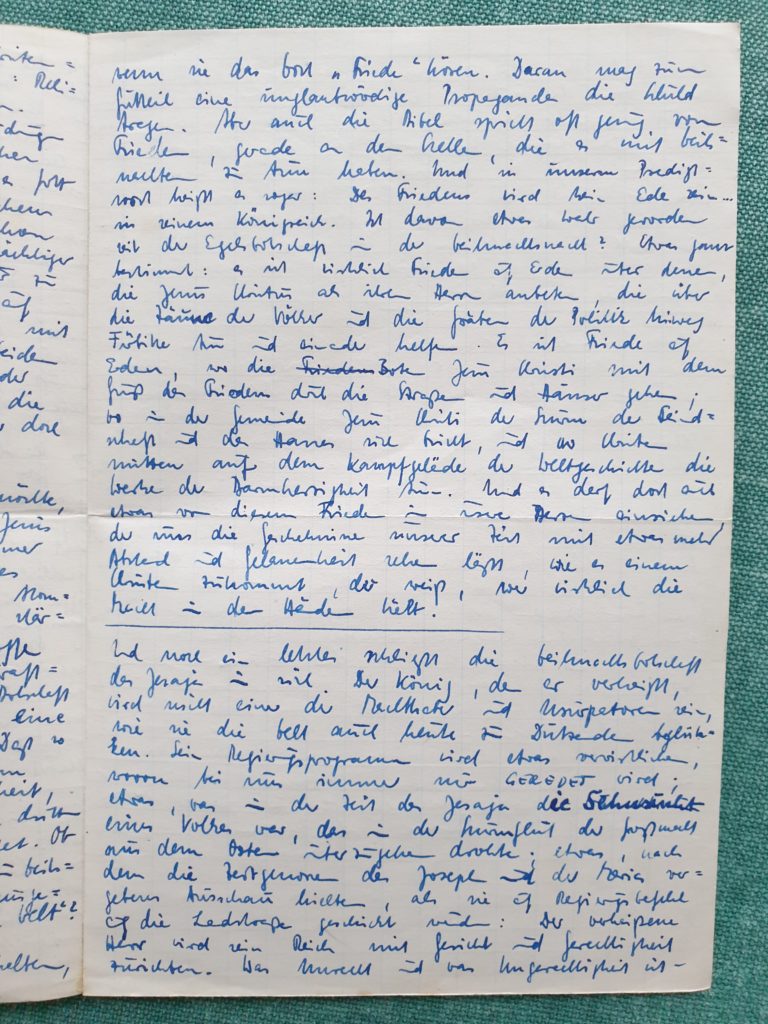

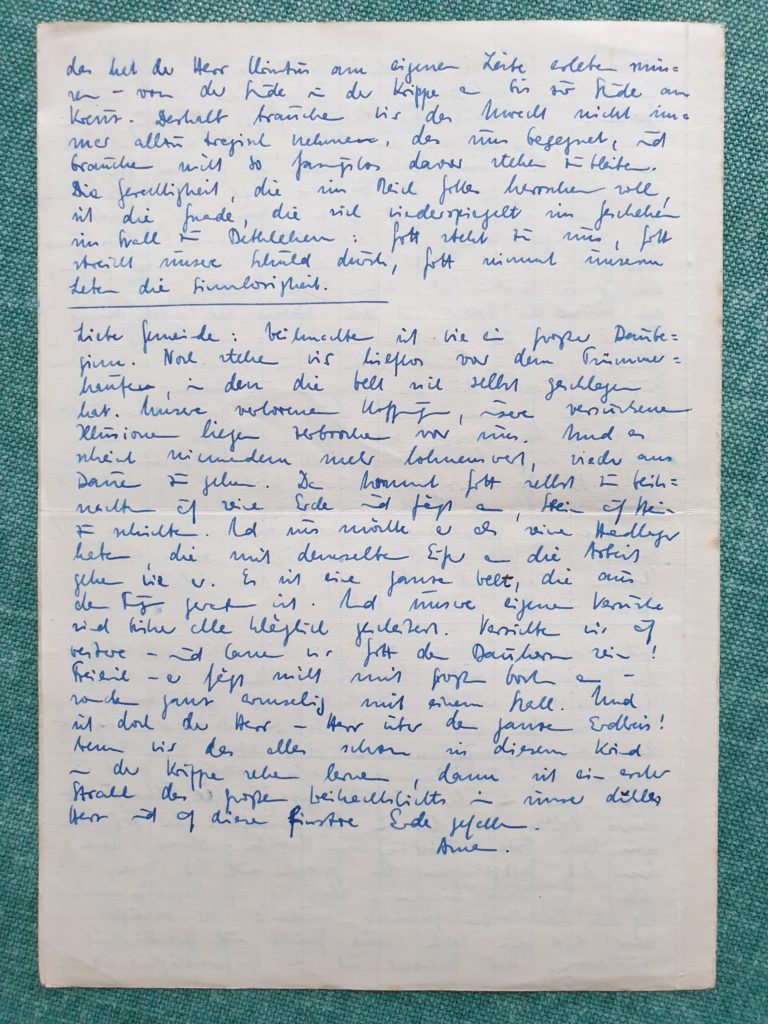

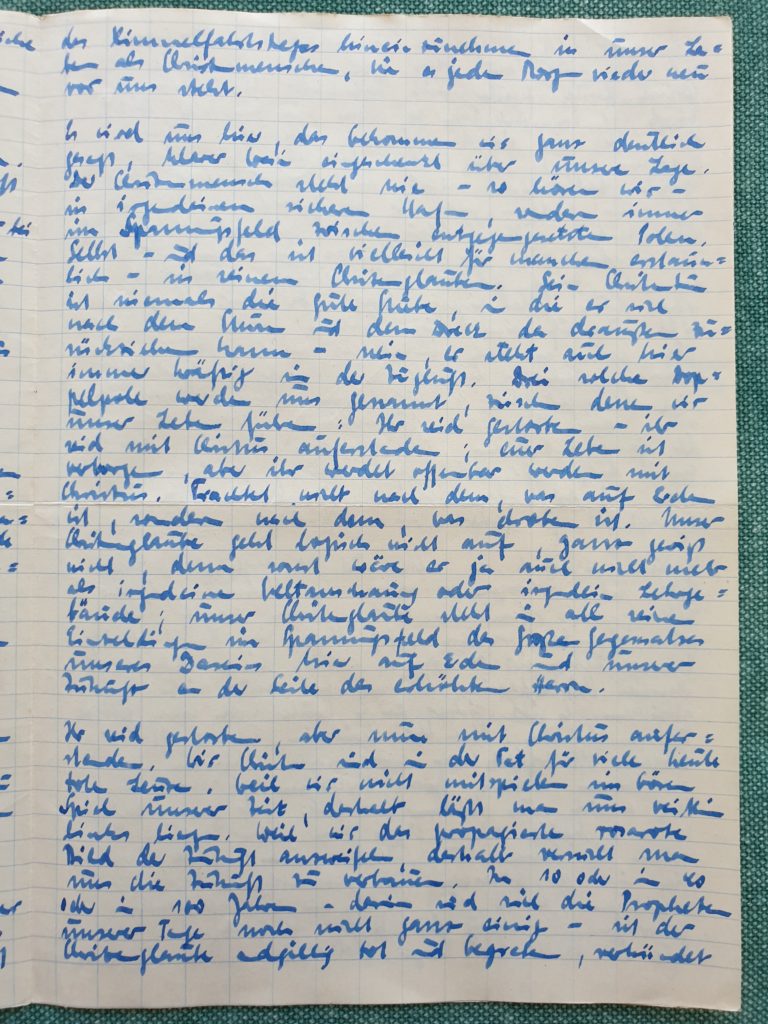

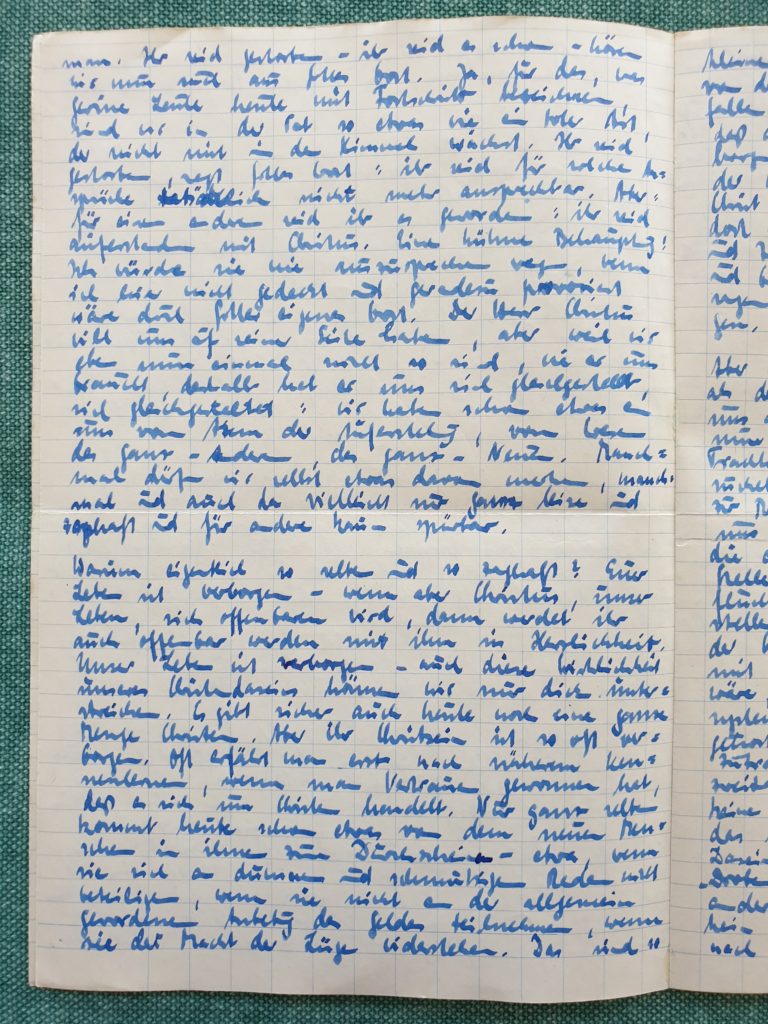

Predigt Christnacht 63

Text: Lk 2,14

Ehre sei Gott in der Höhe

und Friede auf Erden,

und den Menschen ein Wohlgefallen.

Liebe Christnachtsgemeinde, mit dieser Stunde in unserm Gotteshaus soll Weihnachten beginnen für uns: mit dieser Stunde, die uns die Weihnachtsbotschaft der Bibel neu ins Herz sprechen will; mit dieser Stunde der Weihnachtslieder, bei denen sogar die Männer einmal den Mund aufbekommen! Alle haben wir unsern Weg hinter uns, und für den Heimweg nachher will ich Euch etwas mitgeben, den Großen und den Kleinen; ach, nicht nur für den Heimweg, sondern für den ganzen Abend heute und für die Feiertage und für die letzte Woche des Jahres und all die neuen Wochen des Neuen Jahres: daß Gott uns die gleiche Gnade schenke wie der Maria, von der wir in der Weihnachtsgeschichte lesen: Sie aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. In Bewegung geraten soll etwas bei uns; denn Weihnachten ist schon ein Ereignis, das die ganze Erde bewegt, auch wenn es in jener Nacht damals nur ein paar Hirten waren, die von der Weihnachtsbotschaft in Bewegung gesetzt wurden. Aber ohne diese Hirten wüßten wir nichts von der Botschaft, die Gott proklamieren läßt in der gleichen Nacht, in der Jesus Christus geboren wird im Stall zu Bethlehem.

————————————————————–

Sucht sie Euch doch bitte heute Abend noch zusammen, ehe Ihr an die Einbescherung geht: die alten Krippenfiguren, die vielleicht in einem kaputten Schuhkarton auf dem Boden stehen: neben dem ausrangierten Großvaterstuhl und der alten Schulbücherkiste. Vielleicht fehlt dem Joseph ein Arm und die Heiligen Dreikönige sind nur noch zweifach vorhanden, und möglicherweise ist alles recht eingestaubt und in der Farbe verblaßt: Was macht das schon! Aber gefaßt darauf müßt Ihr sein, daß Eure Kinder beim Aufbauen der ganzen Herrlichkeit ihre Fragen an Euch stellen, und es könnte sein, daß es dann nicht nur genügt, die Worte der Weihnachtsbotschaft behalten zu haben: manche Frage nach dem Wie und Warum läßt sich nur beantworten, wenn wir das Geschehen von Weihnachten in unserm Herzen bewegt haben – wie Maria das damals getan hat.

————————————————————–

Und vielleicht merken wir erst dann, wie das Weihnachtsereignis und die Weihnachtsbotschaft die engen vier Wände unserer Weihnachtsstuben und ihrer Besinnlichkeit und Behaglichkeit sprengt: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen – diese Botschaft hat freilich mehr im Griff als unsere Weihnachtsgrüße für ein „frohes Fest“ oder „gesunde Feiertage!“. Himmel und Erde, Gott und die Menschen rücken zusammen, wenn es wirklich Weihnachten wird. Unser Weihnachtskleingeld heißt: Ermöglichung von Verwandtenbesuchen innerhalb einer zerrissenen Stadt für ein paar Festtage – und selbst darüber sind wir schon aus ehrlichem Herzen dankbar. Gott freilich ist großmütiger als unsere Kleingläubigkeit; er braucht keine Rücksicht zu nehmen auf Prestigefragen und Anerkennungsdebatten: seit der Nacht von Bethlehem sind die Mauern zwischen Gott und uns abgebrochen und das Kind, das dort in der Krippe liegt und das die Hirten nach langem Nachtmarsch finden und anbeten, ist das Siegel und der Handschlag unter die fast unglaubliche Botschaft, die die Hirten mitten in der Nacht in Bewegung setzte.

————————————————————–

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das war die Botschaft, wie sie die Hirten aus dem Mund der Gottesboten vernommen hatten. Wir kennen sie aus unzähligen Begegnungen: In jedem Gottesdienst sprechen und singen wir diese Worte; in jedem Zeitungskommentar zu Weihnachten werden sie zitiert. Im Wortlaut der Sprache, in der uns Lukas den Weihnachtsbericht wiedergibt, haben sie freilich einen noch viel handfesteren und kräftigeren Sinn als in der Luther-Übersetzung. Da heißt es nämlich als Kommentar und Antwort auf die Weihnachtstat Gottes: Gottes in der Höhe ist die Herrlichkeit; und auf Erden Friede unter den Menschen, an denen Gott Wohlgefallen hat. Kein frommer Weihnachtswunsch also das Ganze, kein Aufruf zum Handeln, kein Wunschbild und keine Utopie: die Botschaft an die Hirten von Bethlehem ist die Anzeige des Ereignisses, das soeben mit der Geburt Jesu Christi im Stall Wirklichkeit geworden ist. Gott ruft mit dieser Botschaft Männer auf, sich auf den Weg durch die Nacht zu machen und die ihnen bezeugte und ausgelegte Wirklichkeit selbst zu ergreifen. Wo der Himmel einmal aufreißt, da geschieht so viel, daß wir gar nichts mehr dazutun brauchen. Das einzige, was Gott dann von uns erwarten kann ist nur, daß wir seine großen Taten zur Kenntnis nehmen und darüber froh werden und dieser Freude Ausdruck geben mit Herzen, Mund und Händen.

————————————————————–

Gott allein die Ehre – das praktizieren die Hirten, als sich der Himmel wieder geschlossen hat, damit, daß sie sich auf den Weg zum Stall machen, um das Kind anzusehen. Aber nicht auf diesen Besuch im Stall legt die Weihnachtsgeschichte den Hauptton, sondern auf das, was die Hirten auf dem Heimweg tun: sie breiten das Wort aus, das ihnen von diesem Kind gesagt war. Und sie priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten. So also wird Gottes Ehre und Herrlichkeit auch auf Erden sichtbar: wenn Menschen Gott beim Wort nehmen, sich auf seine Botschaft einlassen und ihre Erfahrungen mit ihm weitergeben. Nicht in den vier Kirchenwänden will Gott geehrt und verherrlicht werden, sondern gerade auf den Wegen, auf die uns das Leben jeden Tag neu mitnimmt. Gottes Ehre und Herrlichkeit strahlt nicht nur aus dem offenen Himmel, sondern gerade durch die zugigen Ritzen der Stalltür, wo das Leben des Menschgewordenen seinen Anfang nimmt.

————————————————————–

Und der Friede auf Erden, der in der Geburtsstunde Jesu proklamiert wird für alle, denen Gott seit diesem Tage sein Wohlgefallen zuwendet – und wer wollte sich im Ernst davon ausnehmen, wo es doch um die Botschaft von der Freude geht, die ALLEM VOLK widerfahren wird – dieser Friede auf Erden, den wir Christen zugegebenermaßen mit Füßen getreten haben und oft genug auch heute noch in den Dreck treten – dieser Friede auf Erden ist seit jener Nacht von Bethlehem greifbare Wirklichkeit – und es liegt nur an unseren Händen und Hirnen, wenn wir immer wieder lieber zu den Waffen und dieser oder jener Politik der Stärke greifen als nach der ausgestreckten Hand des Parlamentärs Jesus Christus, der zwischen den Gräben unserer Bruderkriege verblutet. Es ist nicht allein etwa der Friede im Herzen, der zu Weihnachten auch die wildesten Streithähne mitunter besinnlich werden läßt, wenn die Weihnachtsbotschaft Friede auf Erden verkündet; es ist nicht nur der Friede, den ich nun mit Gott haben kann; es ist auch der Friede, der die Waffen aller Zeiten und aller Gattungen und aller Vernichtungsintensität zum Schweigen bringt: wenn Gottes Angebot geglaubt und angenommen wird, der den Frieden auf Erden will.

————————————————————–

Die Weihnachtsbotschaft befreit uns Christen aus dem schauerlichen Teufelskreis von optimistischen Weltverbesserungsplänen und pessimistischen Untergangsstimmungen. Christ der Retter ist da, haben wir gesungen, und wenn Gott diese Erde nicht zu schade und nicht zu verloren erscheint, daß er seinen Sohn als Retter auf sie schickt, dann haben wir wirklich keinen Grund, Weihnachten als verzagte Leute zu begehen oder – was im Grunde dasselbe ist – die Weihnachtstage und ihre Botschaft totzuschlagen mit lärmender und hemmungsloser Feierei. Wir gehen fröhlich nach Hause, daß wir wieder Weihnachten feiern dürfen. Die ganze Welt – ob sie sich zu dem Kind in der Krippe bekennt oder nicht – zählt die Jahre nach der Geburt unseres Herrn und Heilands Jesu Christi. Das soll uns gewiß nicht zu falschem Stolz verleiten, aber genau so wenig hätten wir Grund, uns des Kindes dort im Stall zu schämen. Gott beschenkt uns zu Weihnachten. Angesichts DIESES Geschenks kann man freilich nur bekennen: Wir können dich, Kind in der Krippe, nicht fassen; wir können die Botschaft nur wahr sein lassen.

Amen.

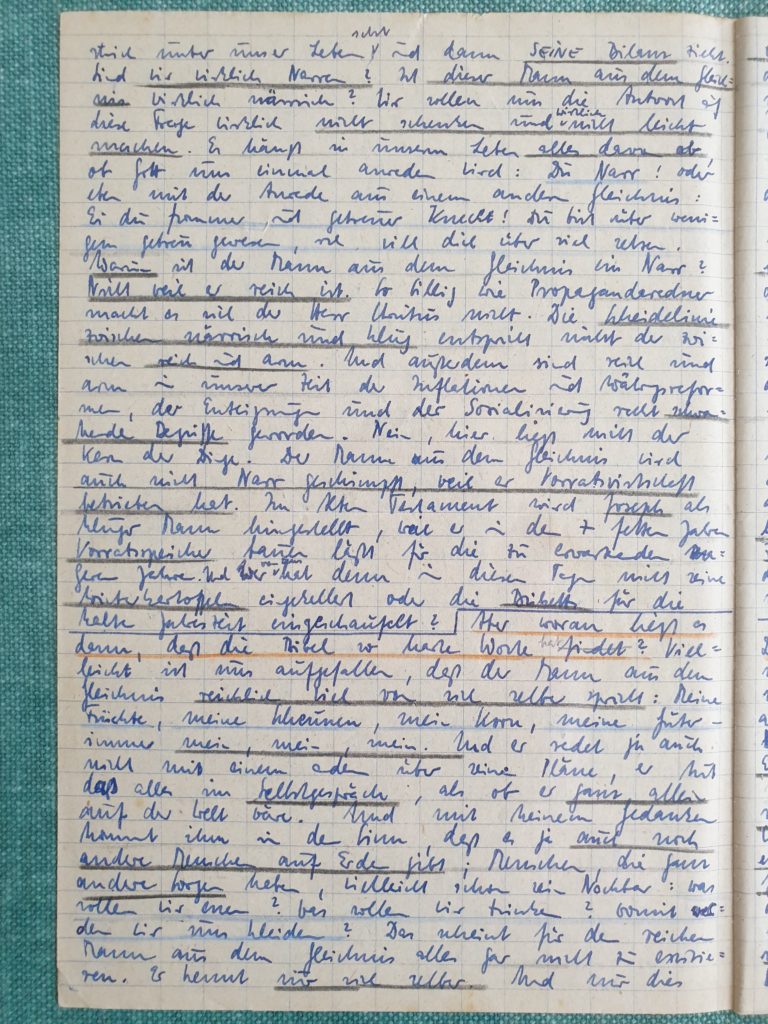

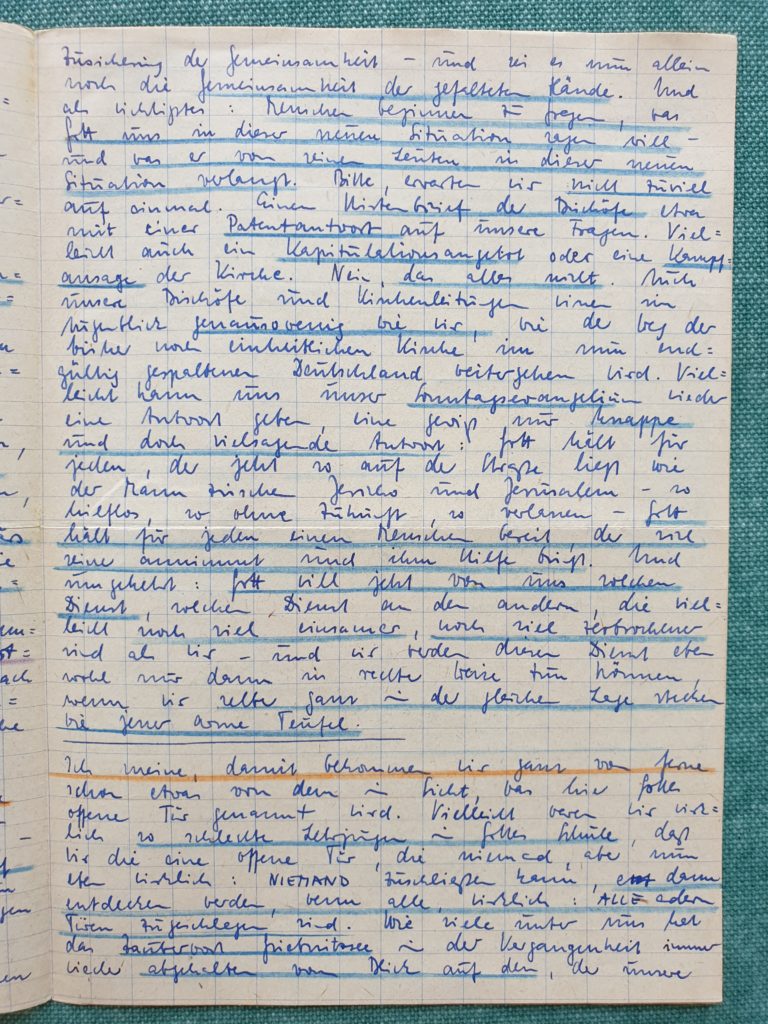

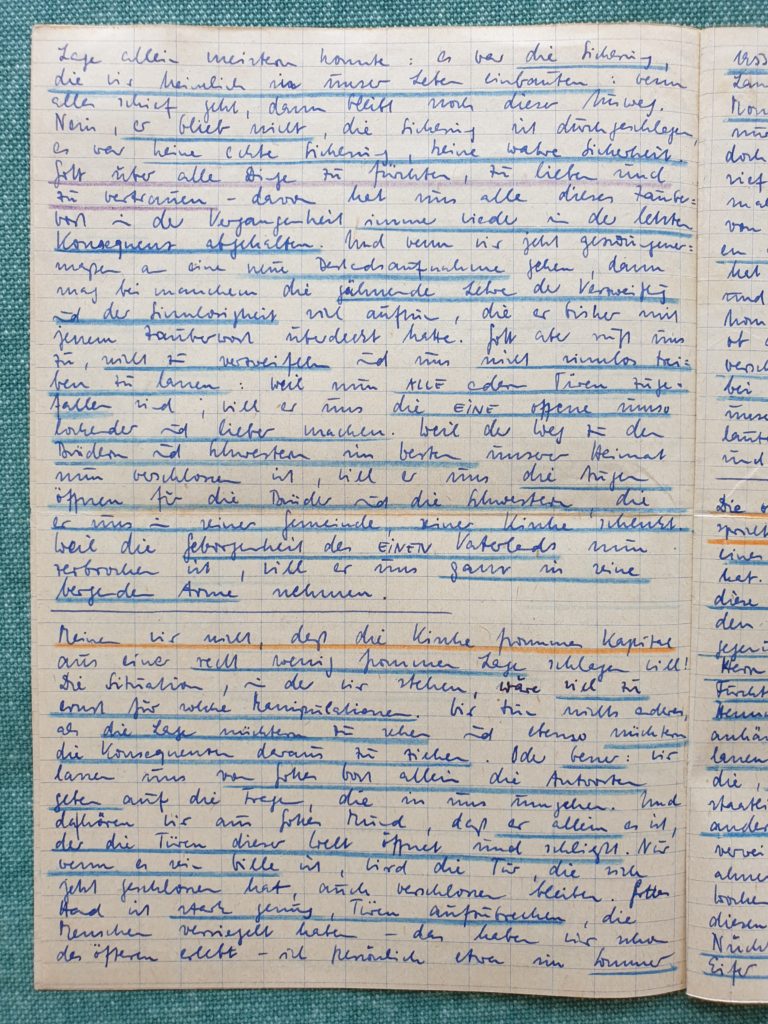

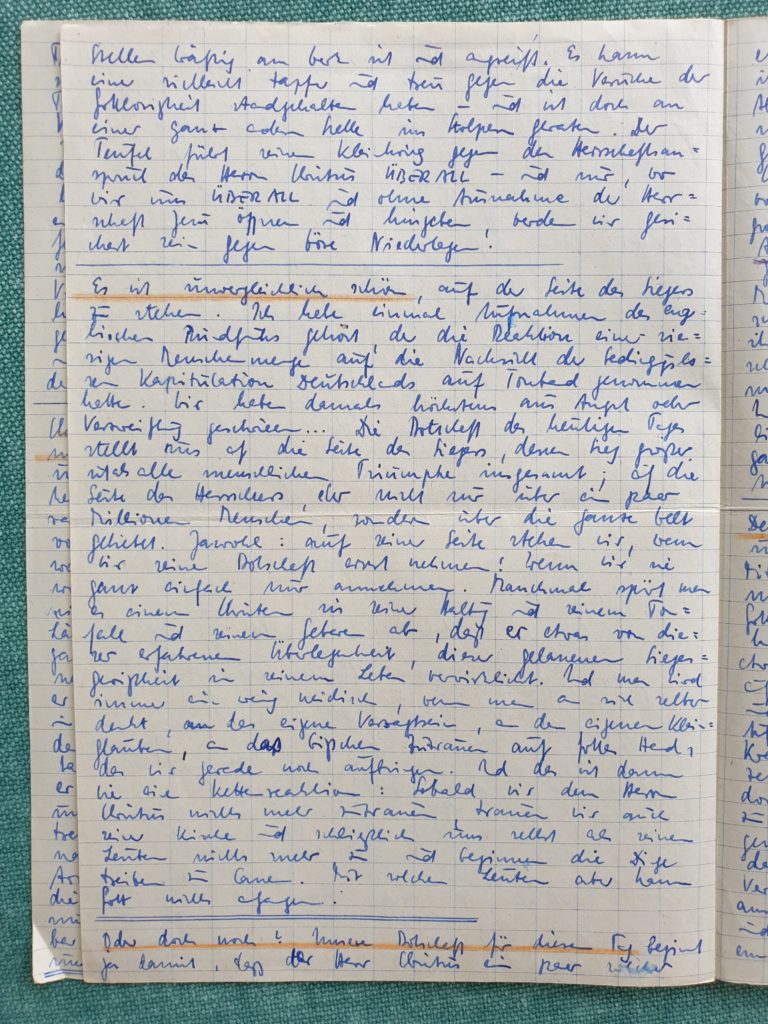

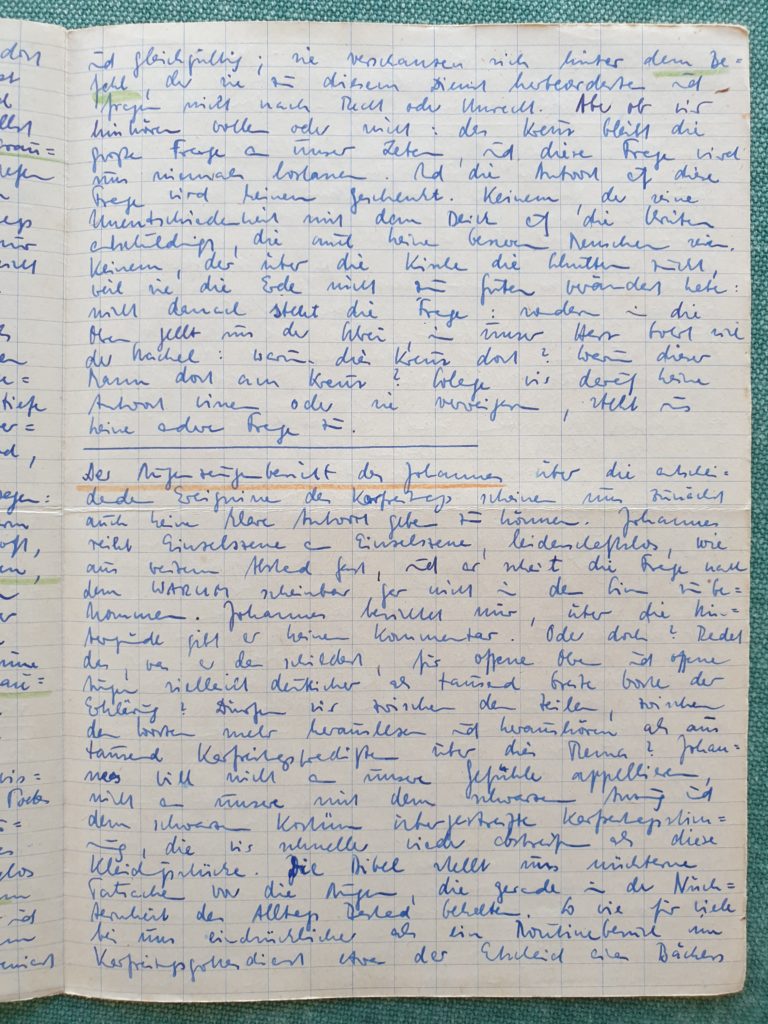

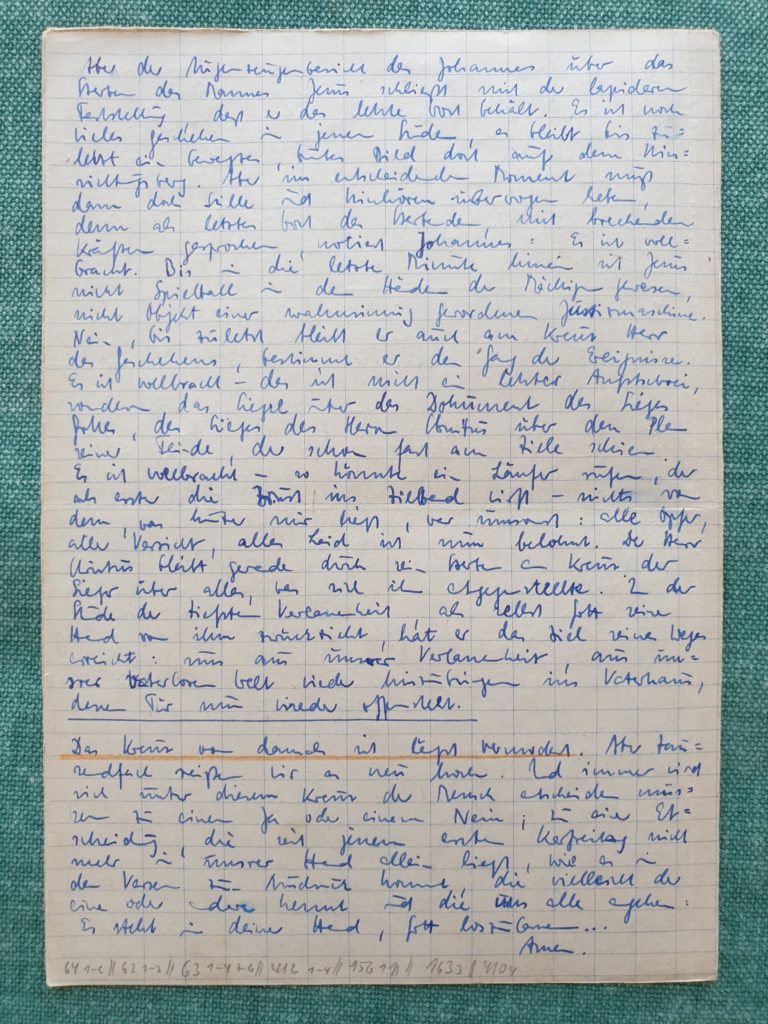

Predigt am 28.03.1963 (Passionszeit)

Aus dem Nachlaß von Martin GREGOR, Pfarrer i.R., Wannefeld

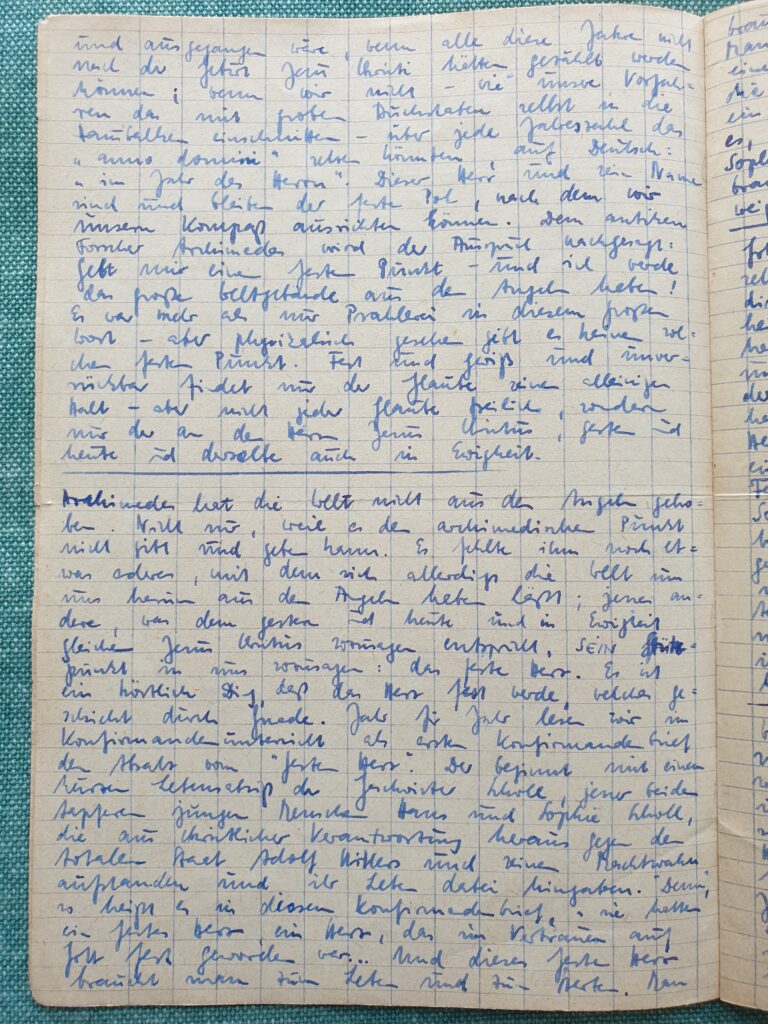

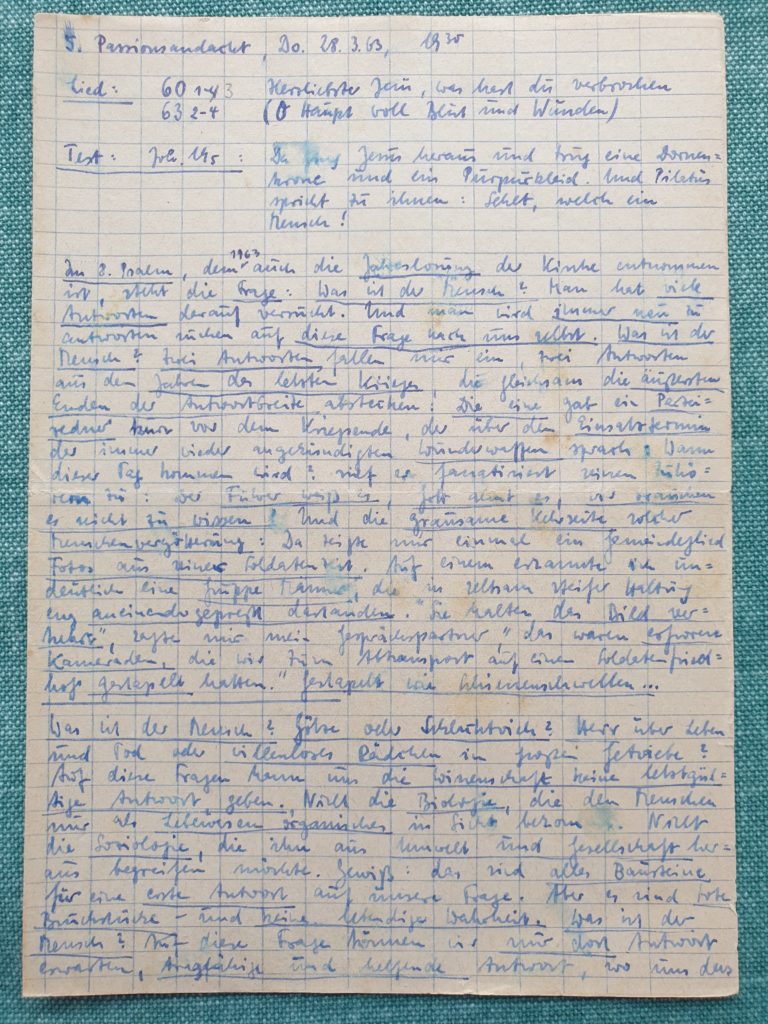

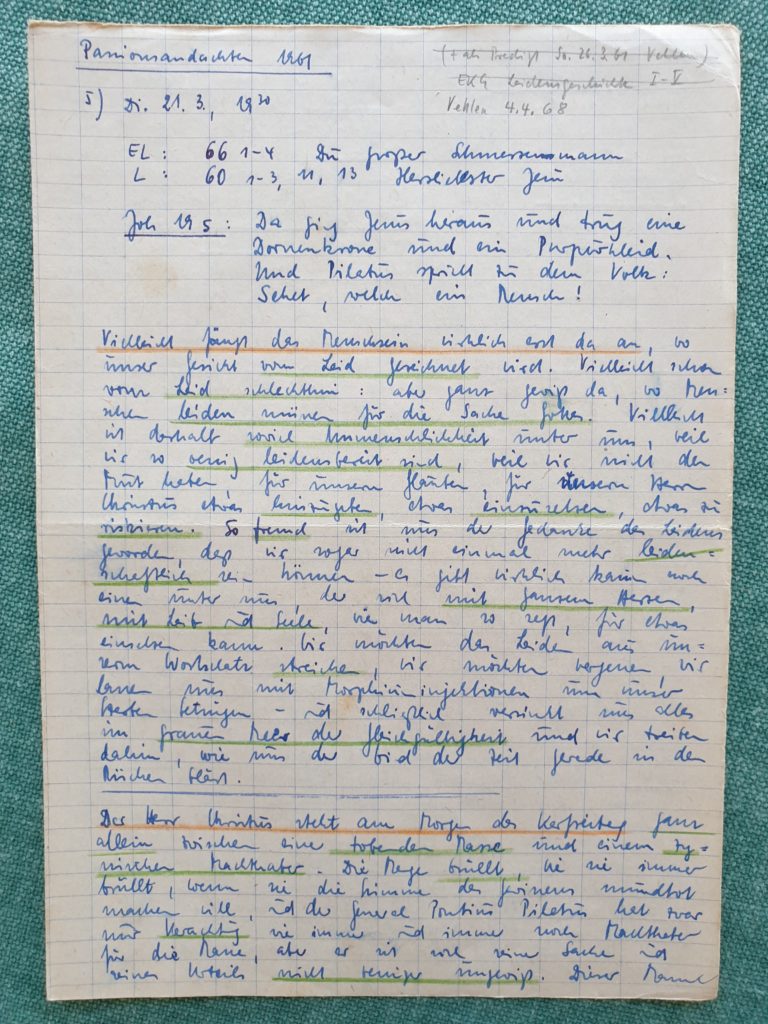

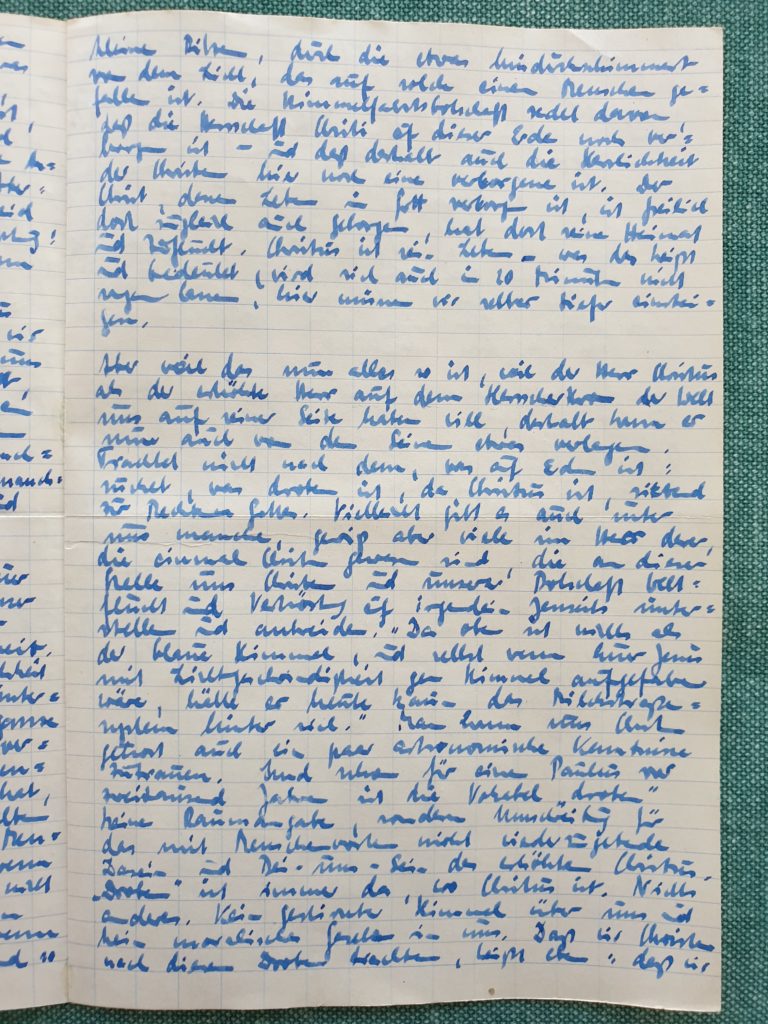

5. Passionsandacht Donnerstag, 28.3.1963

Text: Joh. 19,5

Da ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und ein Purpurkleid. Und Pilatus spricht zu ihnen: Sehet, welch ein Mensch!

Im 8. Psalm, dem 1963 auch die Jahreslosung der Kirche entnommen ist, steht die Frage: Was ist der Mensch? Man hat viele Antworten darauf versucht. Und man wird immer neu zu antworten suchen auf diese Frage nach uns selbst. Was ist der Mensch? Zwei Antworten fallen mir ein, zwei Antworten aus den Jahren des letzten Krieges, die gleichsam die äußersten Enden der Antwortbreite abstecken: Die eine gab ein Parteiredner kurz vor dem Kriegsende, der über den Einsatztermin der immer wieder angekündigten Wunderwaffen sprach: Wann dieser Tag kommen wird? Rief er fanatisiert seinen Zuhörern zu: Der Führer weiß es, Gott ahnt es, wir brauchen es nicht zu wissen! Und die grausame Kehrseite solcher Menschenvergötterung: Da zeigte mir einmal ein Gemeindeglied Fotos aus seiner Soldatenzeit. Auf einem erkannte ich undeutlich eine Gruppe Männer, die in seltsam steifer Haltung eng aneinandergepreßt dastanden. „Sie halten das Bild verkehrt“, sagte mir mein Gesprächspartner, „das waren erfrorene Kameraden, die wir zum Abtransport auf einen Soldatenfriedhof gestapelt hatten.“ Gestapelt wie Schienenschwellen …

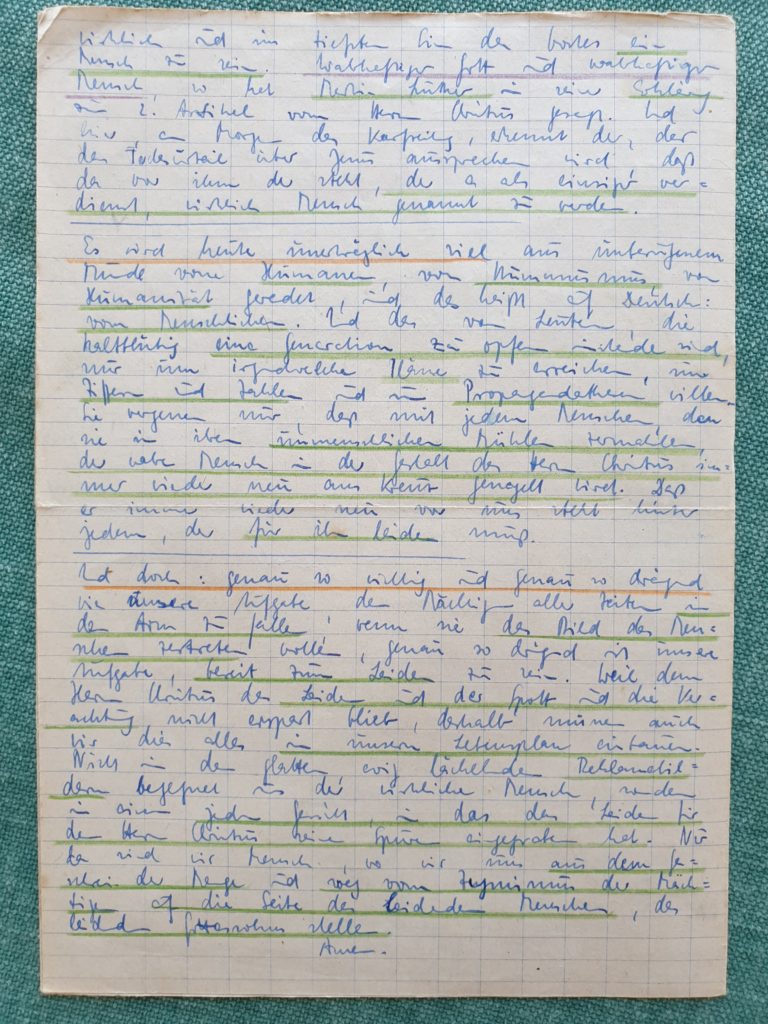

Was ist der Mensch? Götze oder Schlachtvieh? Herr über Leben und Tod oder willenloses Rädchen im großen Getriebe? Auf diese Fragen kann uns die Wissenschaft keine letztgültige Antwort geben. Nicht die Biologie, die den Menschen nur als Lebewesen organisch in Sicht bekommt. Nicht die Soziologie, die ihn aus Umwelt und Gesellschaft heraus begreifen möchte. Gewiß: das sind alles Bausteine für eine erste Antwort auf unsere Frage. Aber es sind tote Bruchstücke – und keine lebendige Wahrheit. Was ist der Mensch? Auf diese Frage können wir nur dort Antwort erwarten, tragfähige und helfende Antwort, wo uns das große Gegenüber des Menschen begegnet. Wo der Mensch sich nicht mehr nur selber im Spiegel seiner selbst erkennen möchte, sondern wo er sich erkannt weiß vom unsterblichen Auge dieses Gegenübers. Da wird dann mit einemmal aus den tausendfachen Zerrbildern das Antlitz des Menschen, wie es aus der Schöpferhand Gottes seine Bestimmung und seinen Auftrag und seine Würde erhält.

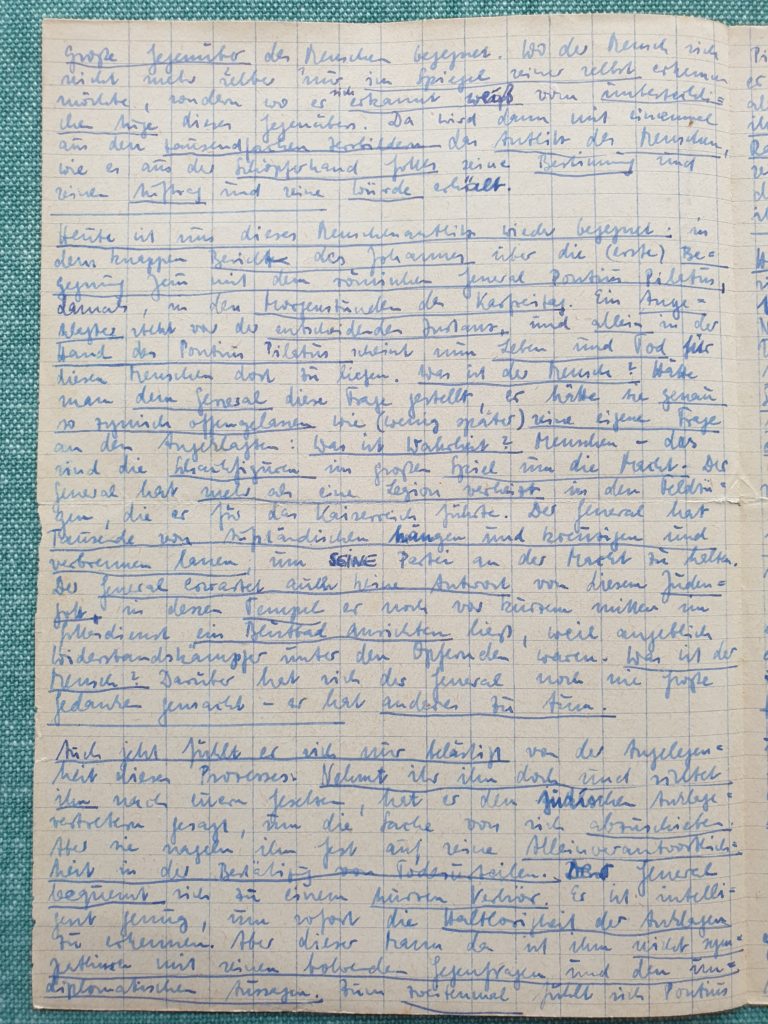

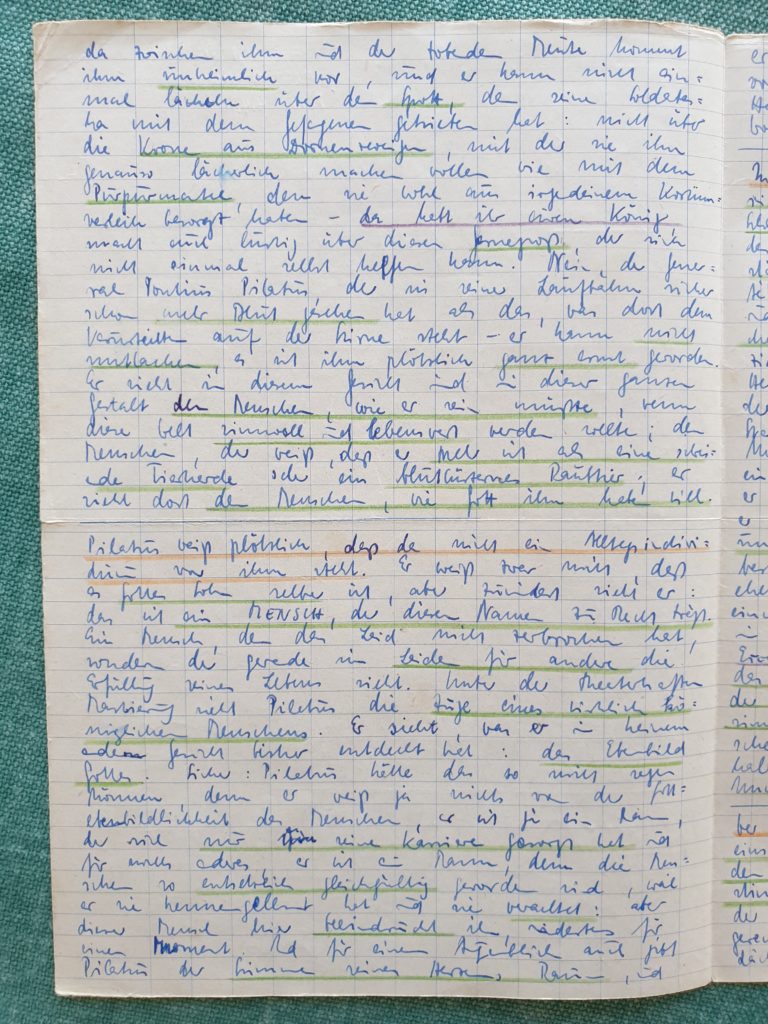

Heute ist uns dieses Menschenantlitz wieder begegnet: in dem knappen Bericht des Johannes über die (erste) Begegnung Jesu mit dem römischen General Pontius Pilatus, damals, in den Morgenstunden des Karfreitag. Ein Angeklagter steht vor der entscheidenden Instanz, und allein in der Hand des Pontius Pilatus scheint nun Leben und Tod für diesen Menschen dort zu liegen. Was ist der Mensch? Hätte man dem General diese Frage gestellt, er hätte sie genauso zynisch offengelassen wie (wenig später) seine eigene Frage an den Angeklagten: Was ist Wahrheit? Menschen – das sind die Schachfiguren im großen Spiel um die Macht. Der General hat mehr als eine Legion verheizt in den Feldzügen, die er für das Kaiserreich führte. Der General hat Tausende von Aufständischen hängen und kreuzigen und verbrennen lassen, um SEINE Partei an der Macht zu halten. Der General erwartet auch keine Antwort von diesem Judengott, in dessen Tempel er noch vor kurzem mitten im Gottesdienst ein Blutbad anrichten ließ, weil angeblich Widerstandskämpfer unter den Opfernden waren. Was ist der Mensch? Darüber hat sich der General noch nie große Gedanken gemacht – er hat anderes zu tun.

Auch jetzt fühlt er sich nur belästigt von der Angelegenheit dieses Prozesses. Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach euren Gesetzen, hat er den jüdischen Anklagevertretern gesagt, um die Sache von sich abzuschieben. Aber sie nageln ihn fest auf seine Alleinverantwortlichkeit in der Bestätigung von Todesurteilen. Der General bequemt sich zu einem kurzen Verhör. Er ist intelligent genug, um sofort die Haltlosigkeit der Anklagen zu erkennen. Aber dieser Mann da ist ihm nicht sympathisch mit seinen bohrenden Gegenfragen und den undiplomatischen Aussagen. Zum zweitenmal fühlt sich Pontius Pilatus festgenagelt. Ich finde keine Schuld an ihm, stellt er achselzuckend fest. Und gerade rechtzeitig fällt ihm die alljährlich um diese Zeit fällige Amnestie ein. Ich gebe ihn frei, ruft er pathetisch in die Menge, ihn – oder den Raubmörder Barabbas, der eure Straßen unsicher machte mit seinem Dolch: wen wollt ihr freihaben? Sehr klug kommt der General sich vor, aber der Fanatismus der Menge schreit ihm entgegen: Barabbas, Barabbas!

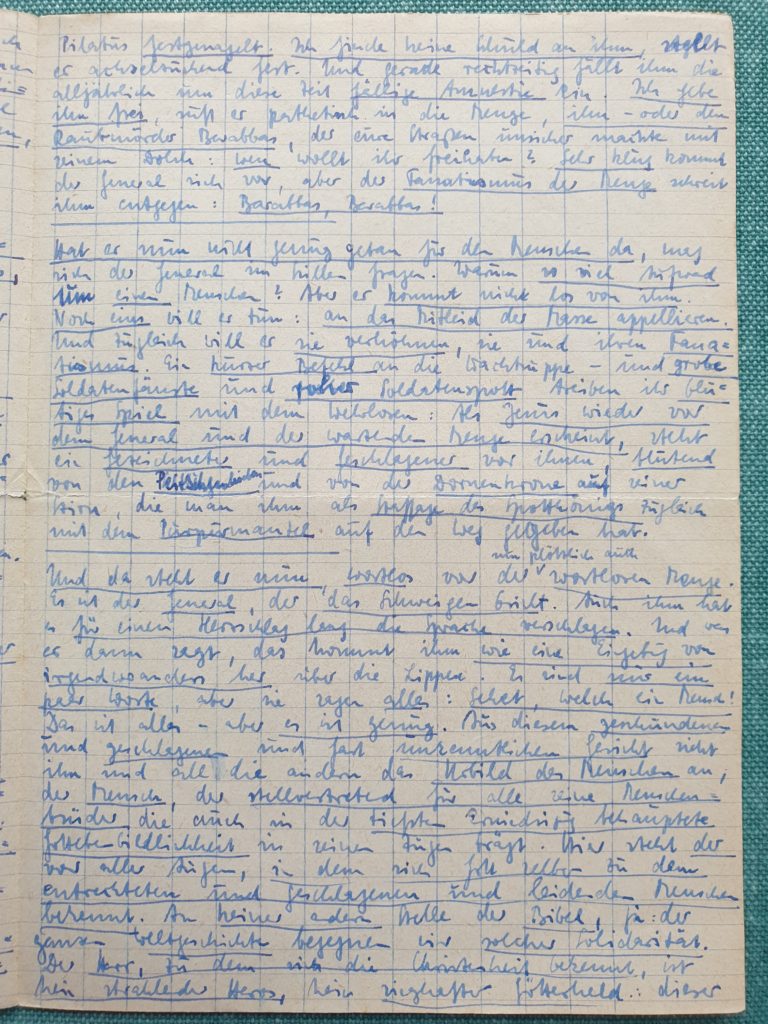

Hat er nun nicht genug getan für den Menschen da, mag sich der General im Stillen fragen. Warum so viel Aufwand um einen Menschen? Aber er kommt nicht los von ihm. Noch eins will er tun: an das Mitleid der Masse appellieren. Und zugleich will er sie verhöhnen, sie und ihren Fanatismus. Ein kurzer Befehl an die Wachtruppe – und grobe Soldatenfäuste und roher Soldatenspott treiben ihr blutiges Spiel mit dem Wehrlosen: Als Jesus wieder vor dem General und der wartenden Menge erscheint, steht ein Gezeichneter und Geschlagener vor ihnen, blutend von den Peitschenhieben und von der Dornenkrone auf seiner Stirn, die man ihm als Staffage des Spottkönigs zugleich mit dem Purpurmantel auf den Weg gegeben hat.

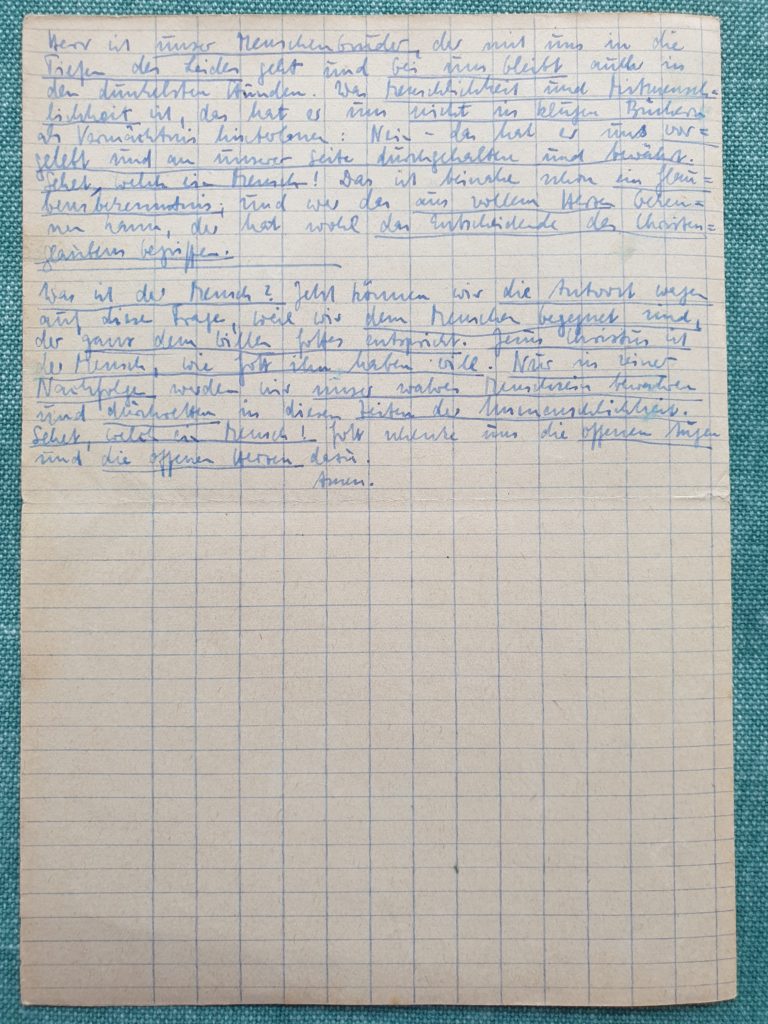

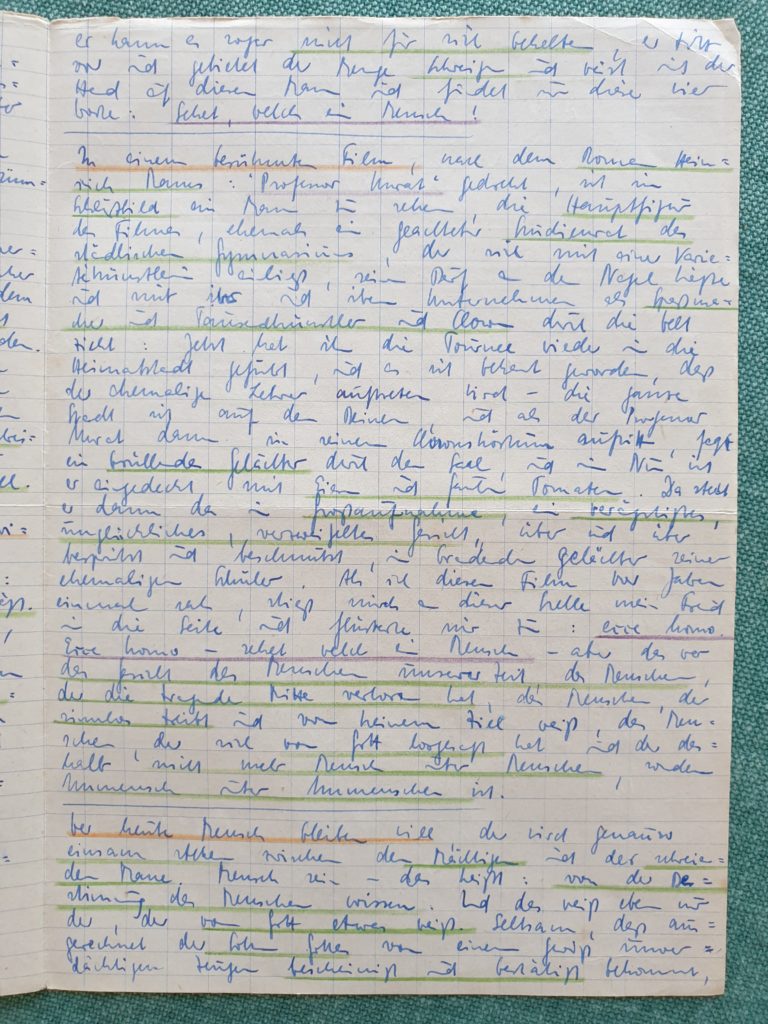

Und da steht er nun, wortlos vor der nun plötzlich auch wortlosen Menge. Es ist der General, der das Schweigen bricht. Auch ihm hat es für einen Herzschlag lang die Sprache verschlagen. Und was er dann sagt, das kommt ihm wie eine Eingebung von irgendwoanders her über die Lippen. Es sind nur ein paar Worte, aber sie sagen alles: Sehet, welch ein Mensch! Das ist alles – aber es ist genug. Aus diesem geschundenen und geschlagenen und fast unkenntlichen Gesicht sieht ihn und all die andern das Urbild des Menschen an, der Mensch, der stellvertretend für alle seine Menschenbrüder die auch in der tiefsten Erniedrigung behauptete Gottebenbildlichkeit in seinen Zügen trägt. Hier steht der vor aller Augen, in dem sich Gott selber zu den entrechteten und geschlagenen und leidenden Menschen bekennt. An keiner andern Stelle der Bibel, ja: der ganzen Weltgeschichte begegnen wir solcher Solidarität. Der Herr, zu dem sich die Christenheit bekennt, ist kein strahlender Heros, kein sieghafter Götterheld: dieser Herr ist unser Menschenbruder, der mit uns in die Tiefen des Leides geht und bei uns bleibt auch in den dunkelsten Stunden. Was Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit ist, das hat er uns nicht in klugen Büchern als Vermächtnis hinterlassen: Nein – das hat er uns vorgelebt und an unserer Seite durchgehalten und bewährt. Sehet, welch ein Mensch! Das ist beinahe schon ein Glaubensbekenntnis; und wer das aus vollem Herzen bekennen kann, der hat wohl das Entscheidende des Christenglaubens begriffen.

Was ist der Mensch? Jetzt können wir die Antwort wagen auf diese Frage, weil wir dem Menschen begegnet sind, der ganz dem Willen Gottes entspricht. Jesus Christus ist der Mensch, wie Gott ihn haben will. Nur in seiner Nachfolge werden wir unser wahres Menschsein bewahren und durchretten in diesen Zeiten der Unmenschlichkeit. Sehet, welch ein Mensch! Gott schenke uns die offenen Augen und die offenen Herzen dazu.

Amen.

Lied:

60 1-3 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen

63 2-4 (O Haupt voll Blut und Wunden)

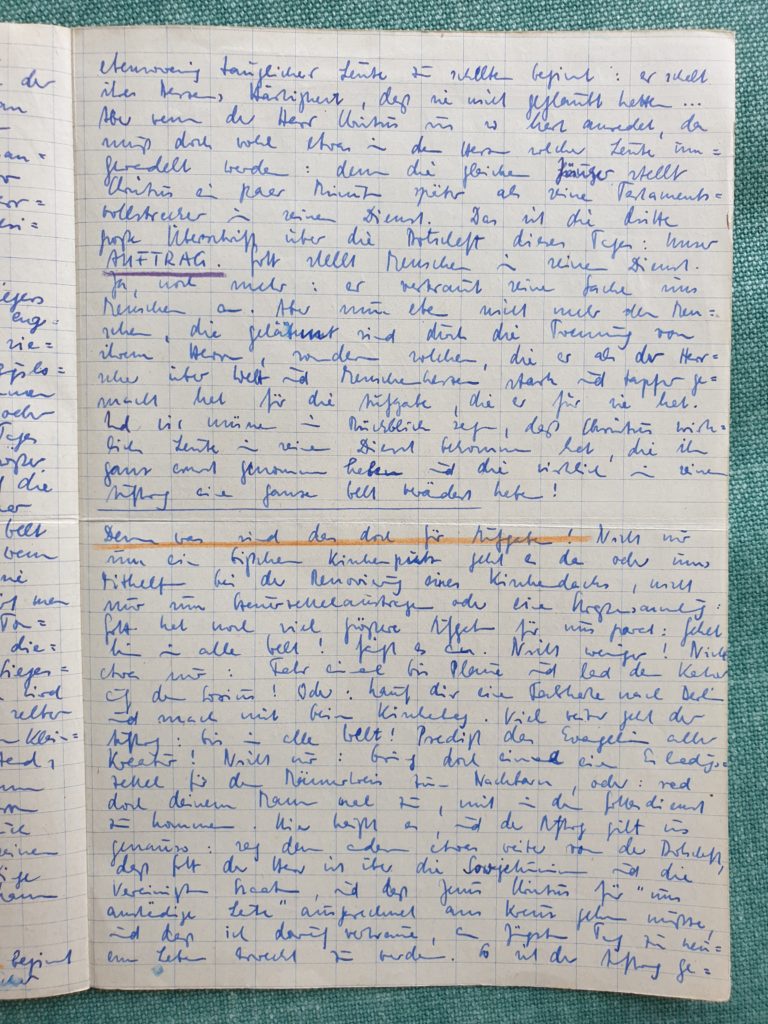

=== 1962 ===

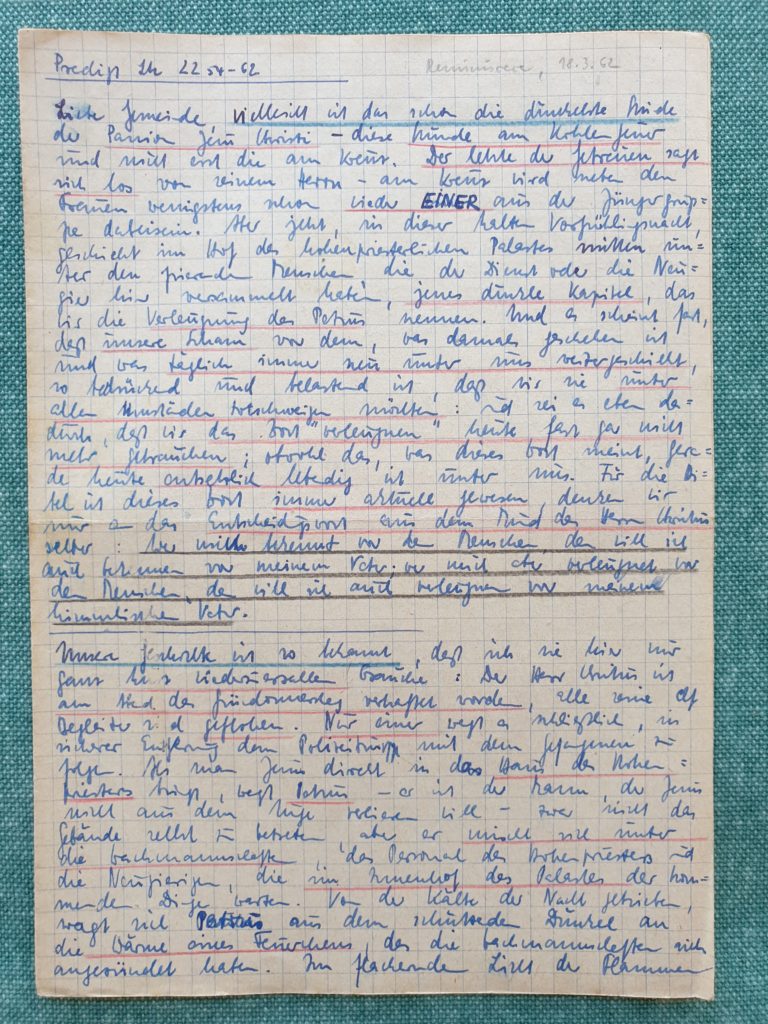

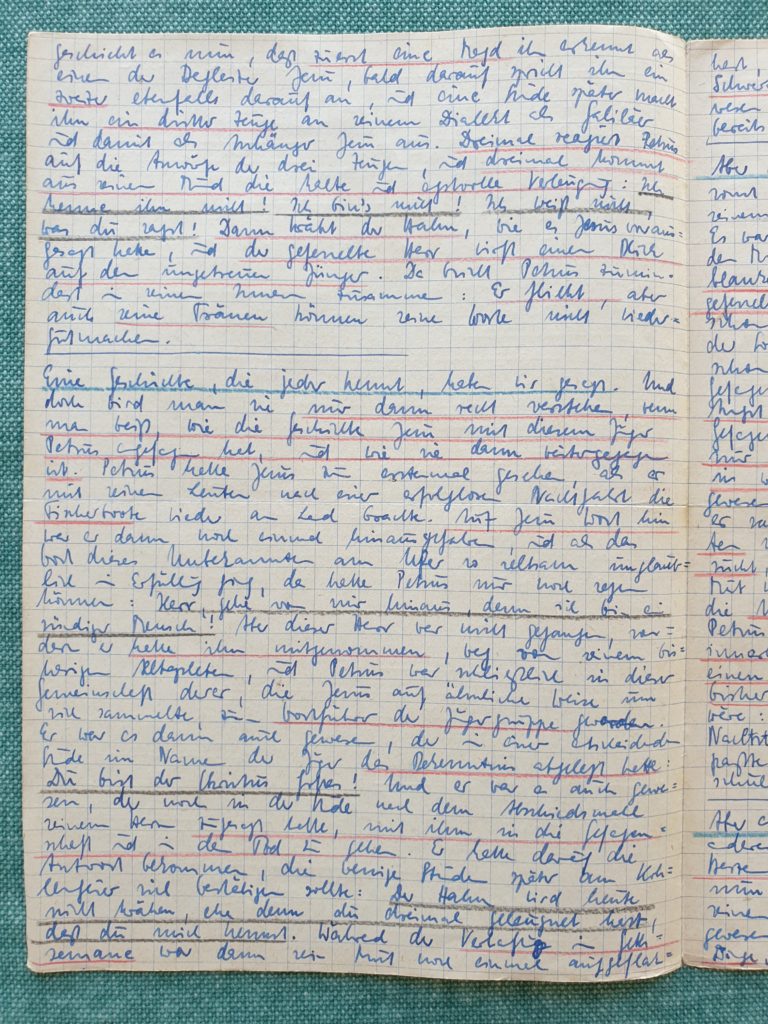

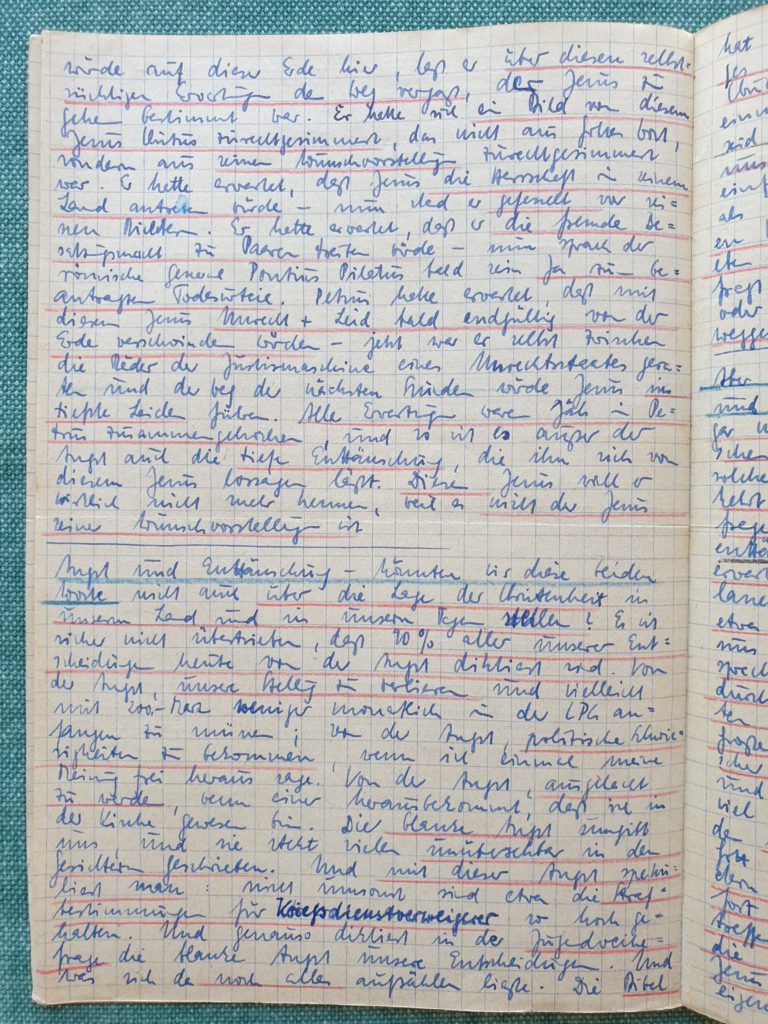

Predigt am 10.04.1962 (Passionszeit)

Angesichts des gegenwärtigen Kriegs in der Ukraine wirkt dieser Predigttext nach nunmehr 60 Jahren noch immer aktuell.

Aus dem Nachlaß von Martin GREGOR, Pfarrer i.R., Wannefeld

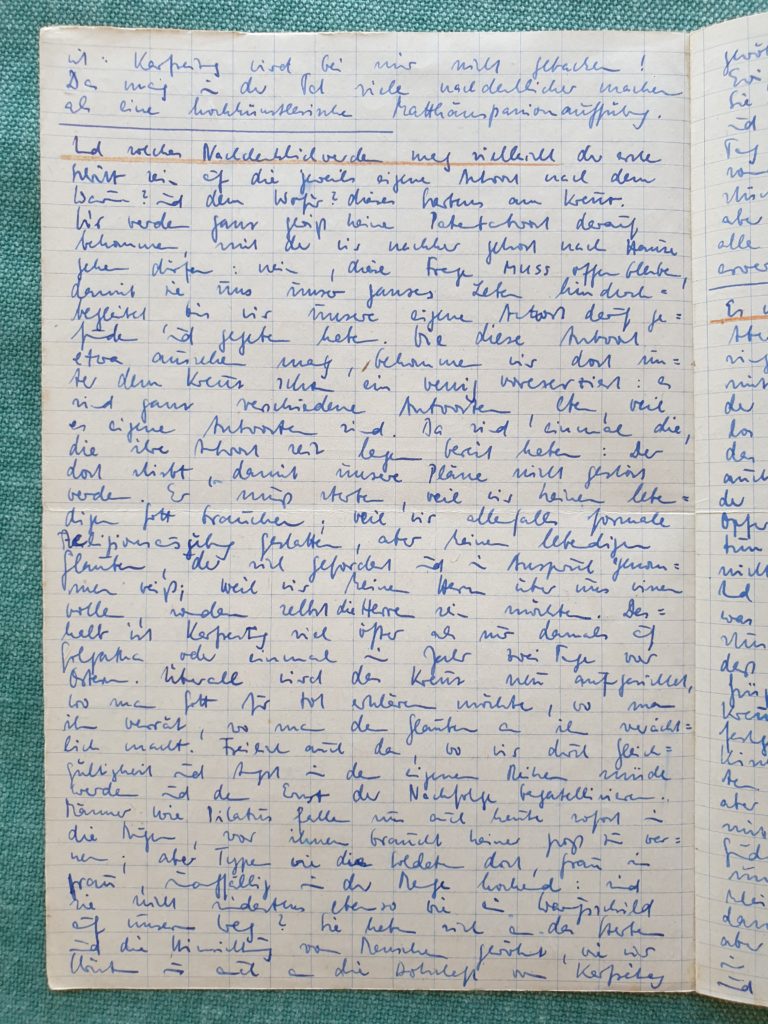

5. Passionsandacht Dienstag, 10.4.1962

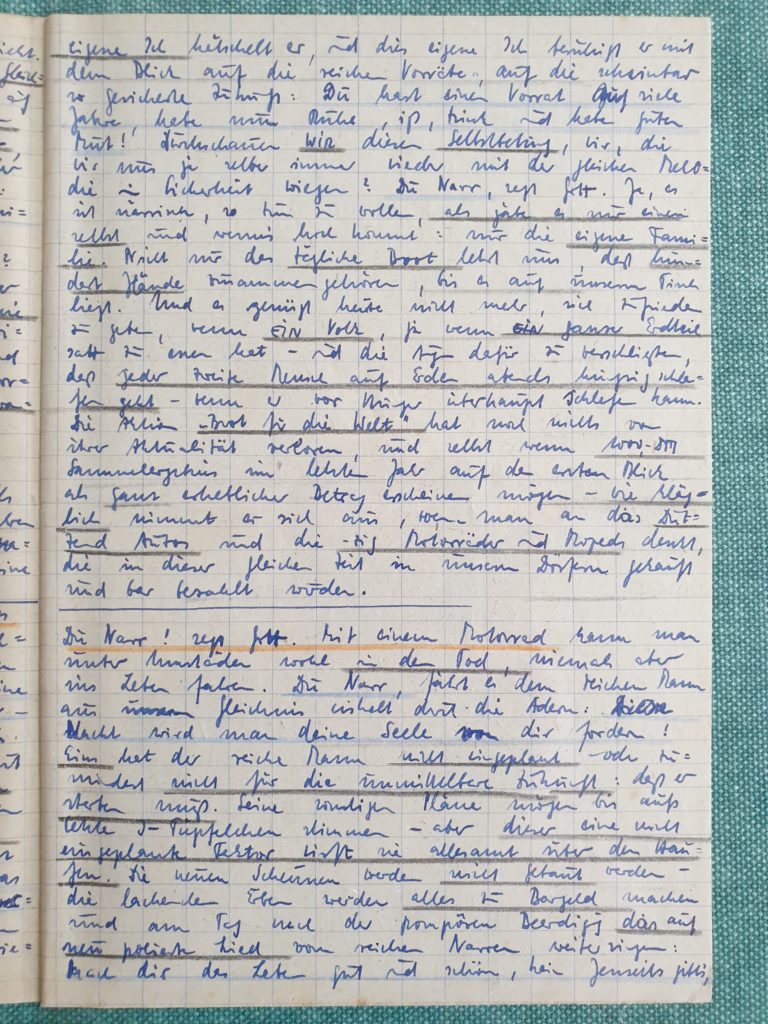

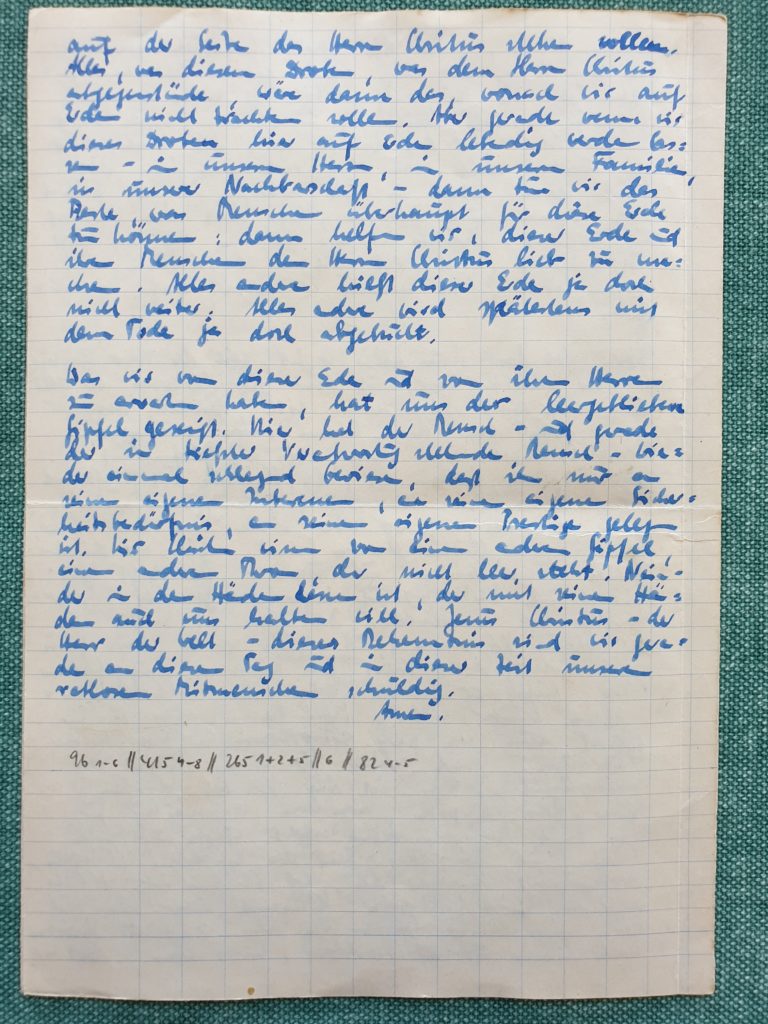

Mt. 27, 21: Da hob der Landpfleger an und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas!

Liebe Gemeinde, manche Menschen kennt man nur vom Hörensagen – und doch weiß man vielleicht besser über sie Bescheid als über andere, mit denen man Tag für Tag zusammenkommt. Keiner hat sie gesehen, weder persönlich noch in der Tagesschau oder auf Fotos, keiner ihre Stimme gehört – weder direkt noch auf Tonband oder im Radio – aber alle kennen sie, diese seltsamen Menschen, die in aller Munde sind. Barabbas gehört zu ihnen. Dieser Mensch, dem als einzigem auf Erden der Auferstehungstag nicht erst auf Ostern, sondern schon auf Karfreitag fällt. Barabbas liegt gefesselt irgendwo im tiefsten Verlies des Jerusalemer Stadtgefängnisses und wartet auf seine Hinrichtung. Es ist dunkel in seiner Zelle, und er kann im dumpfen Moder nicht einmal die Ratten wegscheuchen – Hände und Füße hat man ihm in Ketten geschlagen. Erst hatte er sie nur gehört, die Ratten, aber jetzt sah er sie schon, weil sich seine Augen in den langen Wochen der Dunkelheit längst eingewöhnt hatten in die Nacht ringsum. Auch die Gedanken konnte man nicht verscheuchen, meinte Barabbas bei sich, die Gedanken an das Blut, das er selbst vergossen hatte, unschuldiges Blut, und nicht die Gedanken an das eigene Blut, das nun bald irgendwo im Sand seiner Heimat versickern würde. Barabbas hatte sich längst abgefunden mit diesem Ende, sein Leben war ihm nichts mehr wert, weil er wußte, daß es ein vertanes Leben war. Es gab niemanden, der sich auf ihn gefreut hätte, wenn er doch noch einmal freigekommen wäre, alle hatten sie Angst gehabt vor seinem viehischen Gesicht, und manchmal sah er noch den Schrecken irrlichtern in den Augen seiner Opfer, wenn ihr letzter Blick auf Erden auf ihren Mörder fiel. Sie taten ihm auch jetzt noch nicht leid, aber auch er selber bemitleidete sich nicht. Nach dem alten Grundsatz „Auge um Auge, Zahn um Zahn, Blut um Blut“ hatte er gelebt, und danach würde er jetzt auch sterben, ohne Reue, aber auch ohne Hoffnung. Ein Leben wie seines ist nicht gefragt, weder bei den Menschen noch bei dem, den die Pfaffen Gott nannten. Barabbas wird vergessen sein, noch bevor der Vollstreckungsbeamte am Hinrichtungshügel seinen Tod amtlich beglaubigen wird.

Aber dann war alles ganz anders gekommen. So anders, daß noch zweitausend Jahre später jedes Kind weiß, wer dieser Barabbas ist. Keiner hat ihn gesehen: Jesus nicht, der an seiner Stelle sterben muß, Pilatus nicht, der ihn zum Austausch anbietet, die Menge nicht, die vor dem Gerichtsgebäude steht und seinen Namen schreit: Barabbas, Barabbas! So laut sie schreien – bis in die Zelle des Gefangenen dringt ihr Ruf nicht, und Barabbas wird nie die Einzelheiten erfahren und begreifen, die ihn am Karfreitag auferstehen lassen. Ja, es ist eine Auferstehung, wenn dieser tote Mann Barabbas auf einmal wieder als freier Mann im warmen Licht der Sonne steht und das Blut wieder durch die Adern pulsen spürt. Wie ein Tier aus dem todesähnlichen Winterschlaf tritt er aus dem Zellendunkel ins Tageslicht, geblendet ist er, daß er den Arm vor die Augen halten muß. Barabbas nimmt alles hin, wie er auch den Tod gelassen hingenommen hätte. Es liegt nichts von Ostern, vom wirklichen Ostern in diesem Gesicht: Nur das Tier in ihm ist wiedererwacht und lauert bereits darauf, von neuem loszubrechen. Er weiß nicht, warum das alles so gekommen ist, und er fragt auch nichts danach: Barabbas weiß nur, daß er wieder frei ist, und daß er sein altes Leben und die alten Methoden, sich seinen Lebensunterhalt zu beschaffen, fortsetzen wird, fortsetzen muß – der Schrei der Menge nach seinem Namen wird sich bald zersplittern in die spitzen Todesschreie seiner neuen Opfer, die vielleicht im letzten, im allerletzten Moment ihres Lebens noch erkennen werden, wer ihnen den Dolch in den Leib gerammt hat: Barabbas, der Mörder, den sie freigeschrien, freigetobt haben an jenem Karfreitagsmorgen …

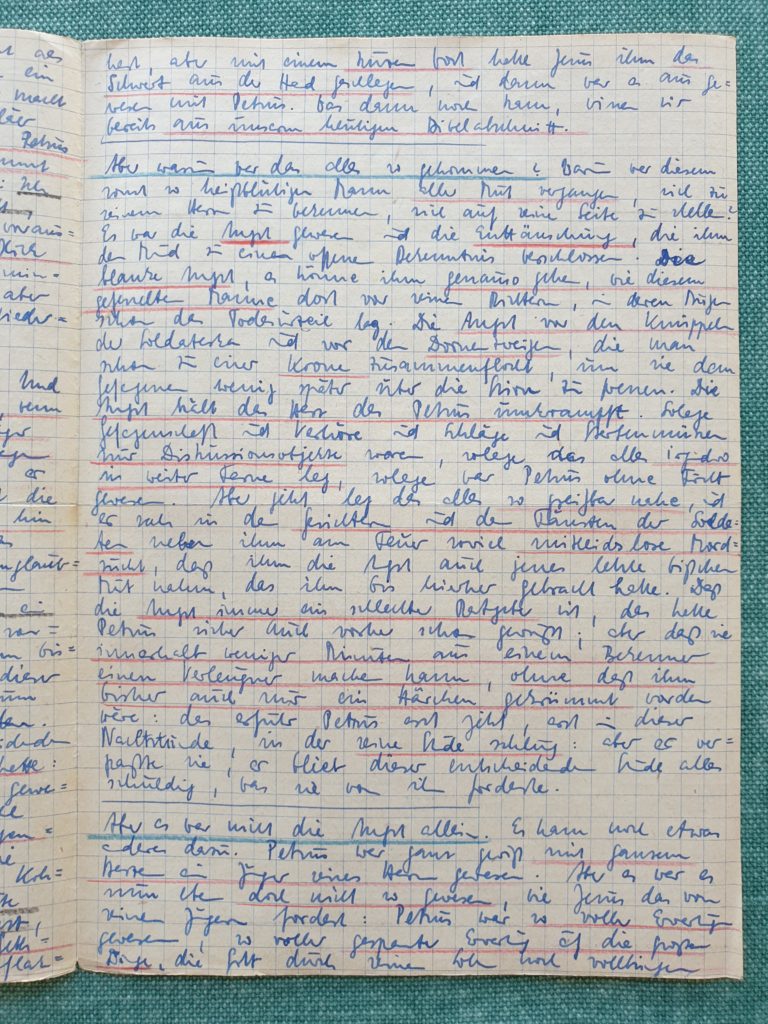

Warum haben sie eigentlich alle „Barabbas“ geschrien? Waren es die Schmiergelder, die man reichlich unter sie ausgestreut hatte an diesem Morgen? War es die Massensuggestion, die erst einen und dann alle schreien ließ: Barabbas!? Oder war es die Enttäuschung über jenen anderen Mann, nach dem der General oben auf dem Balkon seines Palastes auch gefragt hatte, und alle hatten geschrien: Kreuzige, kreuzige ihn? Er hatte für einen Augenblick selbst neben dem General gestanden: entstellt und übernächtigt, mit einer lächerlichen Dornenkrone auf der Stirn, von der ihm das Blut in dünnen Fäden über die Augenbrauen lief. Hilflos und ohne ein Wort hatte er dagestanden, er, der doch sonst immer das rechte Wort gewußt hatte und die rechte Hilfe … Vielleicht hätten ein paar aufpeitschende Sätze aus seinem Mund auch jetzt noch genügt, und die Menge hätte den Palast gestürmt und diesen Jesus herausgeholt aus der Höhle des Löwen und auf den Schultern im Triumph zum Tempel getragen. Aber so, wie er dort dastand, wollte ihn keiner; wenn man Glauben verlangte für die Behauptung, Gottes Sohn zu sein, müßte man schon ein bißchen anders auftreten. Lorbeeren konnte in Jerusalem nur ernten, wer auch hart zupacken konnte, wer etwas darstellte, etwas zu bieten hatte, wer an die Instinkte der Massen appellierte: an ihren Geltungstrieb, ihren Machthunger, an ihre Gefühle und Bedürfnisse. Aber das tat dieser Jesus ja gar nicht, das hatte er nie getan – sollte er sich nun nicht wundern, wenn ihm die Massen davonliefen, weg zu anderen Sensationen, anderen Männern, anderen Ideologien, ja: selbst weg zu diesem Mann, der Barabbas hieß und ein Mörder war.

Dieser Barabbas ist frei, als der andere am Kreuz verblutet. Die Straßen sind leer, als er durch Jerusalem geht, weil alle sich das Schauspiel auf dem Berge Golgatha ansehen wollen. Ungesehen verschwindet Barabbas im Dunkel seines alten Lebens. In diesem Dunkel lebt er weiter, lauernd wie ein Raubtier, zum Sprung angesetzt, jeden Augenblick bereit, sich auf neue Opfer zu stürzen. Jeden Augenblick bereit, sich unter tausend neuen Namen gegen diesen Jesus Christus zum Tausch stellen zu lassen: und schon jetzt zu wissen, daß die Masse immer wieder „Barabbas“ schreien wird. Der Name „Jesus“ wird nur diesem oder jenem einzelnen über die Lippen gehen, nur welchen, die dem Sog der 99% nicht erlegen sind, die nicht nach der Parole leben: alle tuns ja – oder was kann ich da schon machen … Barabbas ist nicht tot, vielleicht hat sich die Legende vom ewigen Juden auch an seinen Namen, an seine Gestalt geheftet. Er hat tausend Gesichter, dieser Barabbas gestern und heute, er versteht sich auf die Kunst der Tarnung und der Taschenspielertricks, und er hat seine tausend Erfahrungen gesammelt, wenn man da zwischen ihm und Jesus zu entscheiden hatte: und er weiß sehr genau, wie es gemacht wird, daß die Entscheidung nicht für diesen Jesus fällt. Barabbas kennt seine Leute und ihre schwachen Seiten; er weiß, welches Blatt er auszuspielen hat, um gegen Jesus Christus bei uns zum Stich zu kommen. Barabbas pocht auf unsere Angst, auf unsere Lebensgier, unser Besitzstreben – und immer wieder hat er dann unser NEIN zu Jesus Christus zu hören bekommen. Barabbas ist nicht tot, gewiß nicht, er sitzt auch in unseren Kirchen, in unseren Familien, in unserm Herzen. Weil er seine Arbeit im Dunkeln tut, meinen wir, ihn noch nie gesehen zu haben. Nein – er gehört ja auch nicht zu denen, die im Tageslicht, die auch im Licht des Jüngsten Tages bestehen können – aber bis dahin hat er noch viel vor: er will das Barabbas-Geschrei noch täglich hören, er will den anderen noch täglich am Kreuz verbluten sehen. Barabbas – schreit es auf den Straßen der Welt, und ein Wald von Kreuzen wächst über die Erde.

Wo es dunkel ist, dunkel in unsern Herzen – da ist die Stunde des Barabbas. Da steht er vorsichtig in Deckung und hält die Hand vors Gesicht, daß wir ihn nicht erkennen sollen. Nur bei denen wird er sein altes und immer neues Spiel nicht gewinnen, wo das Licht des Auferstandenen die Schatten des Karfreitags zunichte macht.

Amen.

Lieder:

66 1-4 Du großer Schmerzensmann

60 1-3, 11, 13 Herzliebster Jesu

Predigt am 18.03.1962 (Passionszeit)

=== 1961 ===

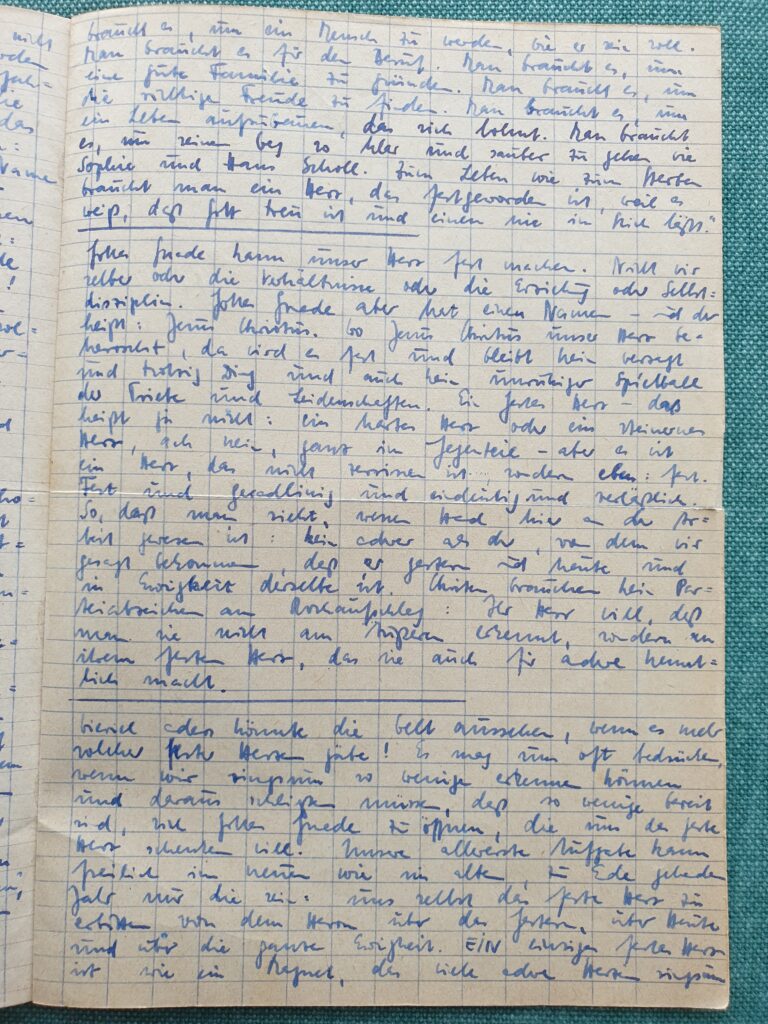

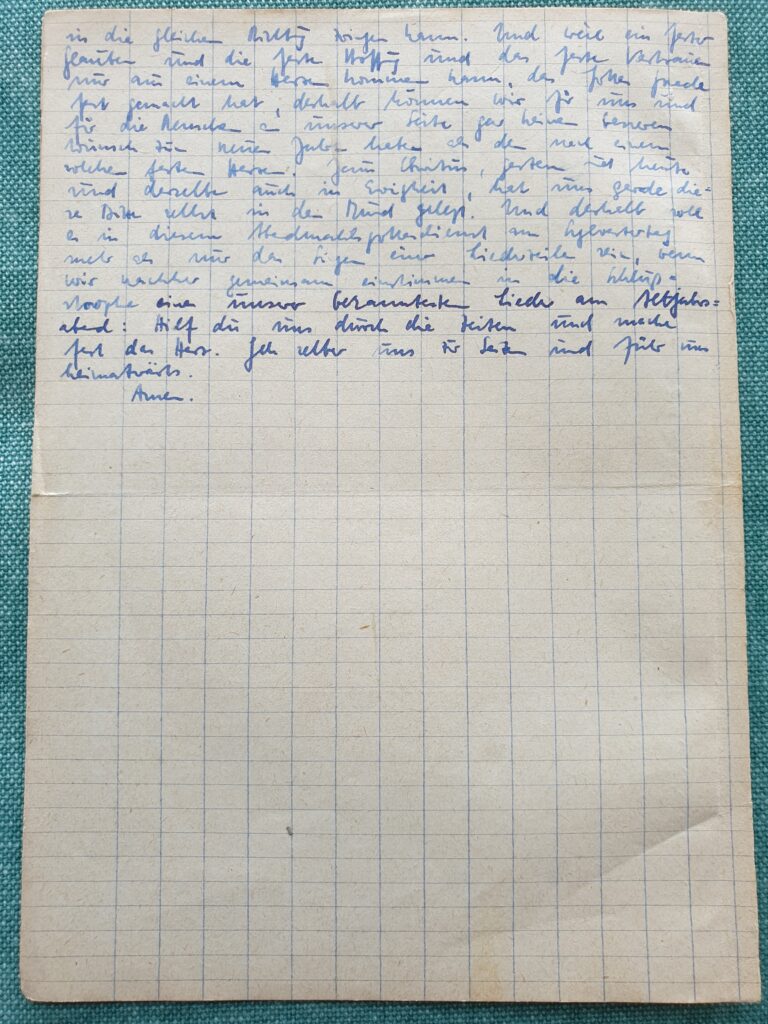

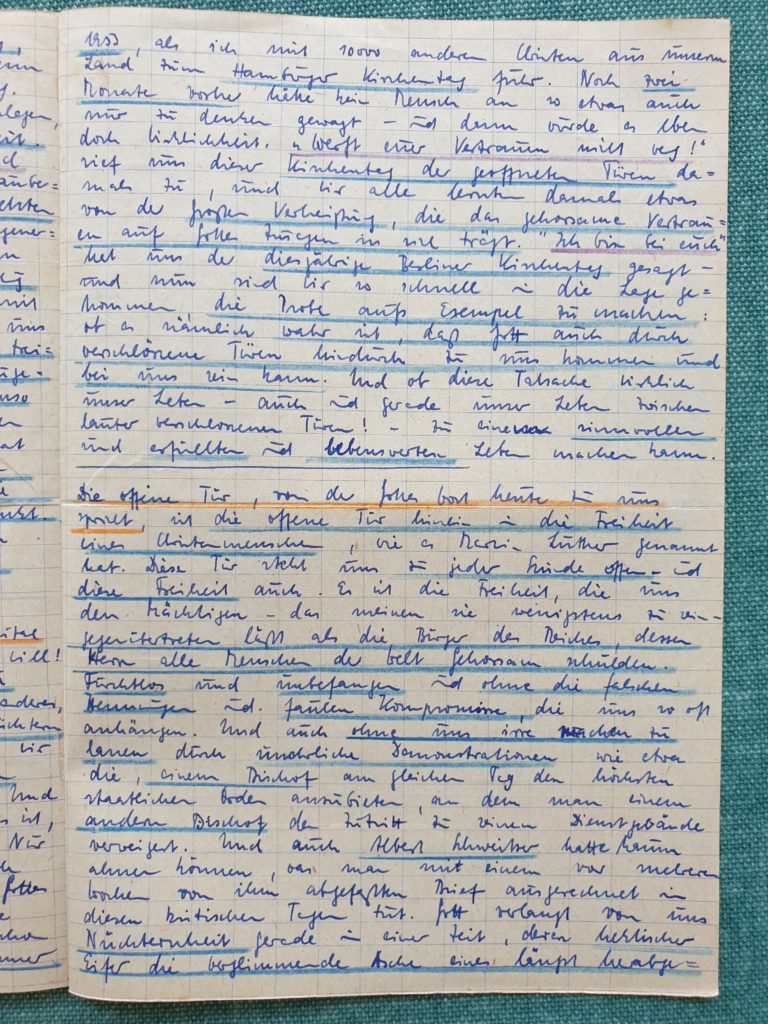

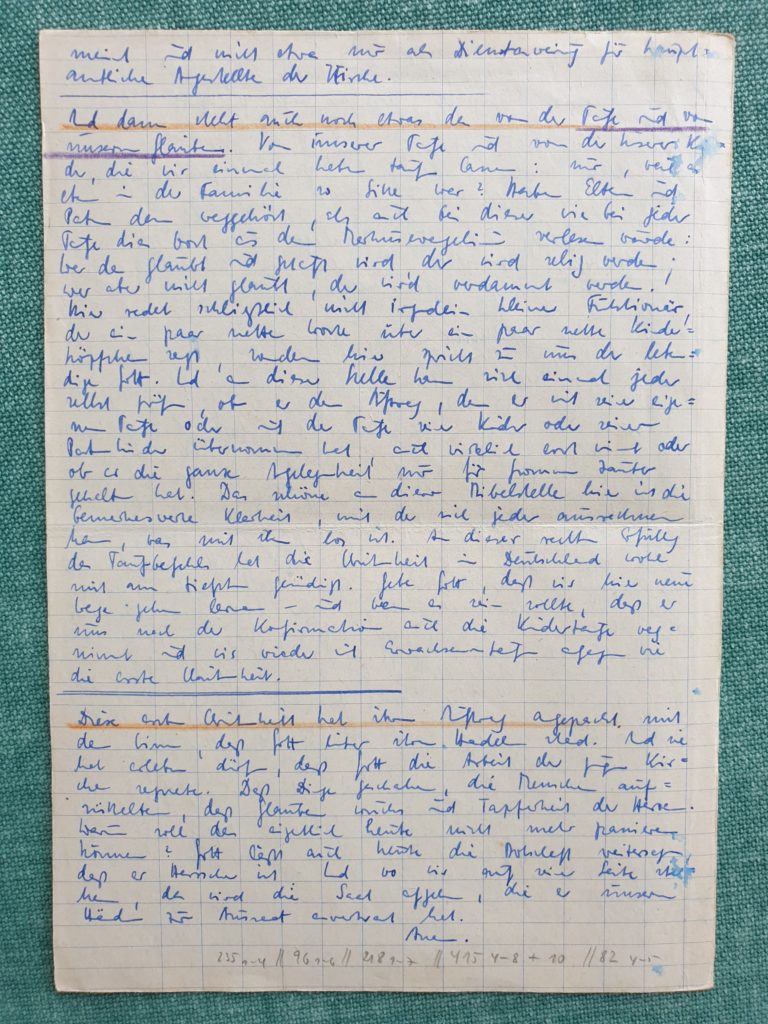

Predigt zu Silvester, 31.12.1961

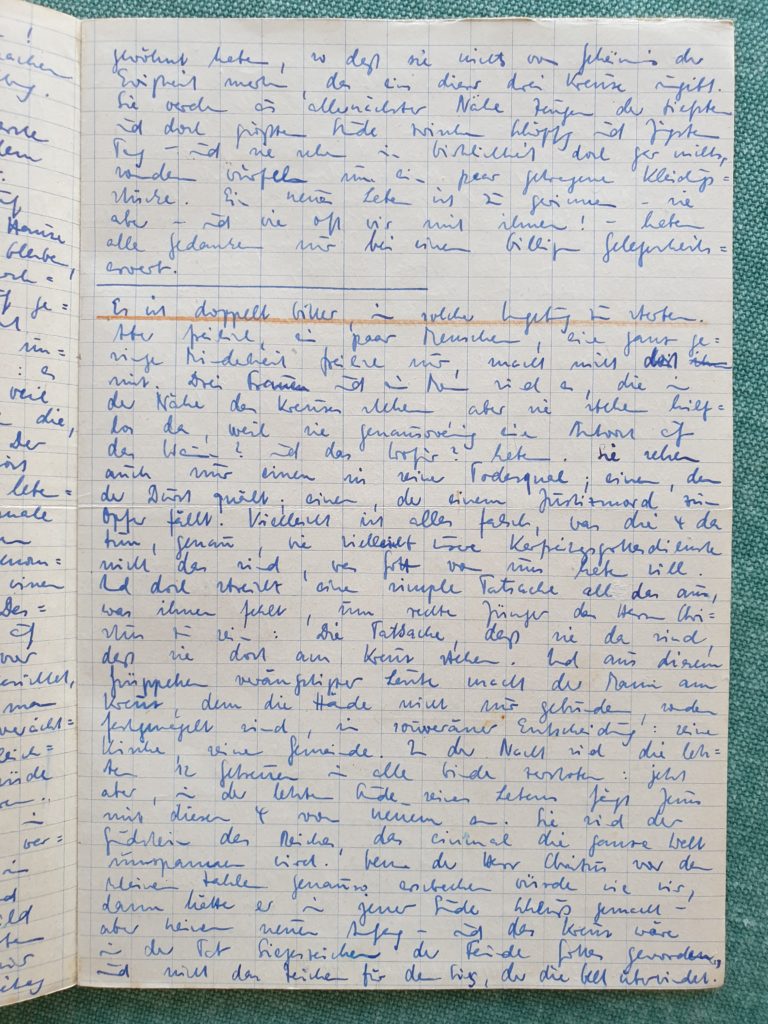

(aus dem Nachlaß von Martin GREGOR, Pfarrer i.R., Wannefeld)

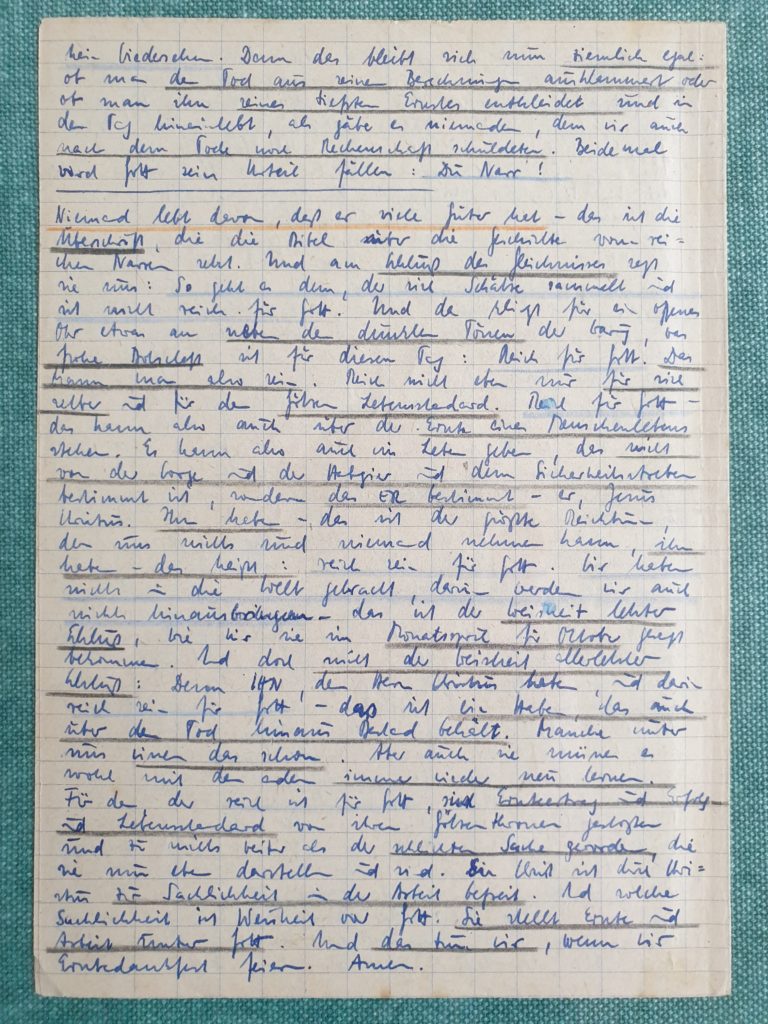

Predigt Röm 8, 31b-39

Liebe Gemeinde, es mag manchen geben, der sich in dieser Stunde dagegen sträubt, das zu Ende gehende Jahr unter die Überschrift ausgerechnet der Liebe Gottes zu stellen. Es ist zu viel geschehen in diesem Jahr 1961, zuviel Entscheidendes und kaum rückgängig zu Machendes, als daß wir an diesem Abend so ohne weiteres dazu bereit wären, dem lieben Gott unbesehen Danke zu sagen für dies vergangene Jahr. Es war tatsächlich nicht viel Liebe unter den Menschen in diesem Jahr – und Gottes Liebe: wo soll die wohl geblieben sein? Wo war Gottes Liebe am 13. August, als die Mauern wuchsen; wo war sie, als man die Einheit unserer Evangelischen Kirche zerriß und ihren Repräsentanten, Präses Scharf, außer Landes jagte; wo war sie, als unserer Patengemeinde die Einreise verweigert wurde; wo war sie, als im Sommer die Sterbeglocken unserer Bensdorfer Kirche für ein drei Monate altes Kind läuteten? Hätte die Kirche nicht ein neutraleres , unverbindlicheres Bibelwort ausgeben sollen für diesen Jahresschlußgottesdienst? Lauter Fragen; ob wir auch Antworten parat haben?

Es ist gut, wenn wir ins Fragen kommen an so einem Tag wie heute. Wenn wir nicht nur die letzten Stunden des Jahres erschlagen mit einer Feststimmung, die doch nur ein Fremdkörper bleibt in unserem Alltag vorher und nachher. Es ist gut, wenn wir den Fragen nicht ausweichen, die auf uns zukommen, und wenn wir gerade heute Abend ein paar Stunden Zeit für sie hätten. Für die Fragen, die auch dieses Jahr offen gelassen hat; Fragen, die unsere nächsten Mitmenschen an uns hatten und auf die wir die Antwort schuldig blieben bis heute; Fragen, die vielleicht Kinder uns stellten, und für die wir keine Zeit hatten. Oder auch Fragen, die gar nicht erst gestellt wurden, und die doch um uns herum in der Luft liegen; Fragen, die uns auch im neuen Jahr nicht loslassen werden. Was hat dir das vergangene Jahr gebracht – und was hat es dir genommen? Bist du weitergekommen auf das Ziel zu, das Gott deinem Leben stellt? Oder bist du abgekommen von dieser Richtung und hast dein Leben auf andere Zielfeuer angesteuert? Meinst du wirklich, daß Gott dir etwas schuldig geblieben ist in diesem Jahr – oder bist du es nicht selber, dessen Schuldkonto wieder 12 Monate lang angestiegen ist?

Lauter Fragen, Fragen, Fragen. In den Zeitungen sind heute Fragezeichen nicht so sehr gefragt. Dort beherrscht in den Schlagzeilen das Ausrufezeichen das Feld: Jahresplan erfüllt! Vorwärts zu neuen Erfolgen! Der Sieg wird unser sein! Wer Fragen stellt, scheint zu den Zweiflern zu gehören. Deshalb macht man sich selber Mut – oder tut wenigstens so – indem man sich am eigenen Optimismus aufwärmt. Es ist uns Christen nicht wohl bei so viel forcierter Kraftmeierei – wir haben schon zu viele positive Jahresabschlüsse mitgehört, bei denen dann doch immer das große Manko blieb. Es sind schon soviele Jahre als das entscheidende und als das erfolgreichste und als das siegreiche deklariert worden, von denen wir heute kaum noch ein einziges Datum im Kopf haben – und wenn, dann sind es höchstens private Dinge – die Geburt eines Kindes oder ein Sterbefall in der Familie. Genausowenig gehören wir Christen freilich zu den Leuten, die an jedem Silvestertag froh sind, auch dieses Jahr wieder hinter sich zu haben – und die in das nächste mit nichts hineingehen als bösen Erwartungen. Ich traue auch diesen Zweckpessimisten nicht – die sich immer nur selber bedauern und sich gleichsam die Regenwolken vor die Sonne ziehen, die Gott scheinen läßt über Gerechte und Ungerechte, über Sozialisten und Kapitalisten, über Traurige und Fröhliche.

Nein – weder hier noch dort will der Herr Christus seine Leute stehen haben. Wenn Christen am letzten Abend des Jahres zusammenkommen, oder wenn sie, jeder für sich, nachdenklich werden und ins Fragen kommen: dann tun sie das alles aus einer andern Haltung heraus. Als Jochen Klepper 1938 die Verse niederschreibt, die wir vorhin vom Altar aus gebetet haben, die Verse, in denen er seinen Herrn ganz direkt anredet: Der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen – da klingt beides an: Last und Segen; aber da wird beides dem in die Hände gelegt, der die Gewichte so verteilt, wie wir es tragen können; eben, weil er der ist, der allein Anfang, Ziel und Mitte weiß. Jochen Klepper hat diese Verse als ein Christ geschrieben, der dieses dunkle Jahr 1938 hellwach durchlebt und durchlitten hat – aber er schließt nicht mit bitterer Resignation, sondern mit dem getrosten Vertrauen auf den, den er bitten kann: Bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten.

Jochen Klepper spricht hier nicht von sich allein. Er sagt: WIR, er sieht zurück auf „unser Jahr“. Christen verlieren sich gerade im Rückblick auf die Vergangenheit allzuoft an ihre eigene Person, an ihr eigenes Ich. Und dann verzerrt sich für sie der Spiegel, in dem wir Gott an der Arbeit sehen können mit seiner Christenheit. Man kann nicht immer nur in weltpolitischen Maßstäben denken – und man wird gewiß auch in dieser Nacht heute zehnmal mehr auf persönliche Wünsche anstoßen als auf die Dinge der Politik – aber man soll auch nicht versuchen, die Dinge der Welt immer nur um das eigene ICH kreisen zu lassen. Auch Paulus faßt sich immer mit den Lesern seines Briefes zusammen, wenn er in den uns allen bekannten Sätzen – bei jeder Beerdigung des vergangenen Jahres hörten wir sie – wenn er da fragt: Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Und diese Frage beantwortet mit der lapidaren Feststellung: Nichts kann uns scheiden … Es ist gut, wenn man Menschen hat, mit denen man sich verbunden weiß in den tiefsten und entscheidendsten Dingen, über alle bloße Nachbarschaft und Sportskameradschaft und Kollegialität hinaus. Jochen Klepper und genauso Paulus meinen jedesmal die Christengemeinde, wenn sie WIR sagen und UNS – und beide kennen keine engere Gemeinschaft als dieses Band, das Jesus Christus als der Herr seiner Kirche um uns legt. Und ich meine, da liegt bei uns noch manches im Argen: wenn wir so auf unsere Gemeinde im Ablauf des vergangenen Jahres zurückschauen. Wie oft da ein Pastor ein halb Dutzend Kirchenbesucher mit „liebe Gemeinde“ anreden muß, obwohl es ihn jedesmal wie ein kalter Strahl ins Gesicht trifft: wenn er an die 98% seiner nominellen Gemeinde denkt, die nun auch diesen Sonntag wieder ohne Gottes Wort auszukommen meint – ohne Sonntagsbraten tut sie es bestimmt nicht.

Oder wenn wir da im vergangenen Jahr zu dritt oder viert auf dem Kirchboden hockten und nicht vorankamen, weil keine andern Hände dawaren, die hatten mithelfen wollen beim Bau SEINER Kirche. Und wenn ich morgen einige Zahlen aus dem Leben unserer Gemeinde vorlesen werde: Über die Zahl der Kirchenaustritte, denen – außer den Kindertaufen – nicht ein einziger Kircheneintritt gegenübersteht; oder über die weiter zurückgegangenen Teilnehmerzahlen am Heiligen Abendmahl – da spüren wir wohl jetzt schon etwas von der mangelnden Zusammengehörigkeit innerhalb der „Gemeinde“ – und das heißt ja eben: bei den Leuten, die einen gemeinsamen Weg auf ein gemeinsames Ziel zu haben.

Es ist schon eine ganze Portion Wahrheit in der alten Fabel von den Stäben, die man leicht – jeden für sich, aber nicht gemeinsam – zerbrechen konnte. Wenn wir freilich dieses Bild auf unsere Christengemeinde anwenden, dann würde das Entscheidende immer noch fehlen. Die Kirche ist durchaus nicht immer dann ihrer Aufgabe am besten gewachsen gewesen, wenn sie in den Augen der Umwelt am geschlossensten und einheitlichsten erschien. Die gespaltene evangelische Kirche der Kirchenkampfzeit vor 25 Jahren ist es gerade gewesen, die wirklich wieder Menschen erreichte, die sich vor dem Bündnis Thron und Altar mit Recht abgewandt hatten. Und wenn es heute manchmal in Gemeindekreisen heißt: Es wird erst dann mit der Christenheit wieder bergan gehen, wenn Kirche und Staat zusammengehen – dann ist das sehr niedrig vom Herrn der Kirche gedacht, der ALLEIN unsere Hoffnung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sein kann – und nicht die kommenden und gehenden Machthaber unseres Jahrhunderts. Paulus – und mit ihm die ganze Bibel – kennt ein anderes Fundament für die Standfestigkeit der Kirche: Ist Gott für uns, sagt er, wer mag wider uns sein? Allein danach haben wir zu fragen, wenn wir uns an den Rückblick auf das vergangene Jahr machen: Haben wir Gott an unsere Seite treten lassen? Oder haben wir ihm das unmöglich gemacht mit unserem Kleinglauben, unserer Verzweiflung, unserm Trotz, unserer Hochmut? Haben wir auch, wenn wir heute an die Bilanz dieses Jahres 1961 gehen, haben wir auch wieder gedacht, alles aus eigener Kraft und mit eigener Macht tun zu müssen, anstatt uns von ihm BESCHENKEN zu lassen? Oder hätte Gott das Schenken verlernt? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht ALLES SCHENKEN?

Ist das hier wirklich nur blendende Rhetorik? Wissen wir nicht – oder wollen wir es nur nicht wissen – daß Menschen zu allen Jahrhunderten auf die Gewißheit dieser Botschaft gelitten haben – und gestorben sind? Kann noch jemand daran zweifeln, daß Gott für uns ist, wenn er gerade von Weihnachten herkommt und mitgesungen hat: Gott schenkt uns seinen Sohn? Wenn Gott uns in unsern Jahren manches vorenthält, was andere Generationen für selbstverständlichen Besitz hielten: dann lasse ich mir als Christ sagen, daß Gott auch damit seinen Plan verfolgt mit mir und daß er nichts Böses gegen mich im Schilde führt damit. Alles, was jetzt noch gegen mich steht – und ich wäre gewiß kein Christ in dieser Zeit, wenn in meinem Leben alles ohne Widerstände abginge – all das kann mich nun nicht mehr aufhalten, kann mein Leben nicht mehr entscheidend treffen – selbst dann nicht, wenn ich, wie Paulus, mein Leben verlieren müßte um der Sache des Herrn Christus willen.

Weil Gott für uns ist, deshalb stehen wir als Christen nicht mehr unter dem Schuldspruch und nicht mehr unter dem Verdammungsurteil des Weltenrichters. Wir stehen und fallen dem Herrn, der an unserer Stelle gestorben ist. Und so eng gehöre ich mit ihm zusammen, daß nichts, wirklich: nichts mich von seiner Liebe scheiden kann. Nicht Trübsal, nicht Angst, nicht Verfolgung oder Hunger, nicht das Entblößtsein von allen andern Hilfen, nicht die äußerste Gefahr und nicht Waffengewalt. Und immer ist es Paulus nicht genug mit seiner Aufzählung: es soll keiner kommen und etwa doch eine Macht finden, die einen Christen aus Gottes Händen reißen kann: Nichts – sagt Paulus. Weder Tod noch Leben, weder himmlische noch irdische Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges – nichts zwischen Himmel und Hölle kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.

Diese Gewißheit, daß Gott mich liebhat und liebbehält, trägt uns durch das kommende wie durch das vergangene Jahr. Hätten wir doch heute abend wenigstens eine Viertelstunde Zeit, um uns zu erinnern, wo uns in diesem Jahr 1961 Gottes Liebe begegnet ist! Was für ein armer Mensch wärst du, wenn dir dabei gar nichts einfiele. Kein Gottesdienst, in dem sein Wort dich traf. Kein Gesangbuchlied, das mit dir durch deine Krankheit ging. Kein freundlicher Gruß, der dir im Namen dieses Herrn zugerufen wurde. Und wenn dir wirklich gar nichts ins Gedächtnis käme: dann komm bitte jetzt an den Tisch, an den dich der Herr Christus selber einlädt – um dir in Wein und Brot selber leibhaftig zu begegnen. Handgreifliche Liebe Gottes in diesem Mahl – nimm sie an, und du wirst niemehr sagen können, es sei nichts von Gottes Liebe mehr in der Welt.

Wer will uns scheiden von dieser Liebe Gottes? Wir blicken zurück auf ein Jahr, das dahingeht. Vielleicht erkennen wir jetzt in allem Dunkel schon ein wenig deutlicher die Fußstapfen, die Gottes Liebe diesem Jahr eingeprägt hat – trotz allen Hasses und aller Zwietracht und aller Verzweiflung, die wir Menschen wieder gesät haben. Und wenn wir dieser Spur Gottes folgen, wird unser Schritt über die Schwelle des Neuen Jahres ein Schritt mitten in Gottes Liebe hinein sein.

Amen.

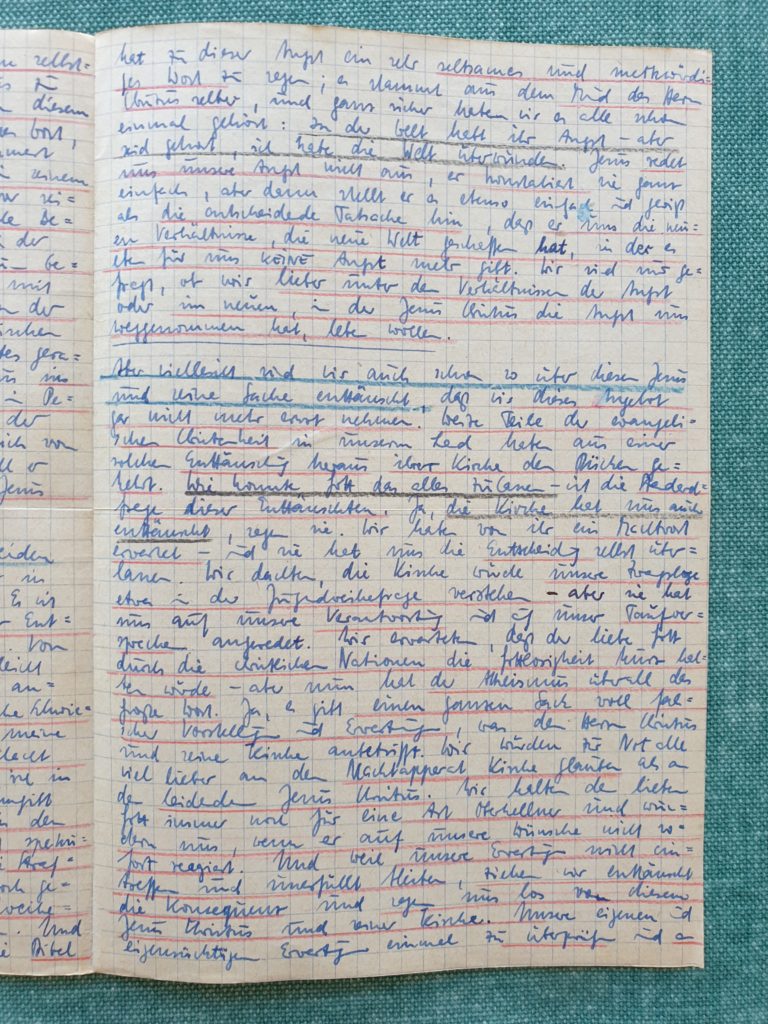

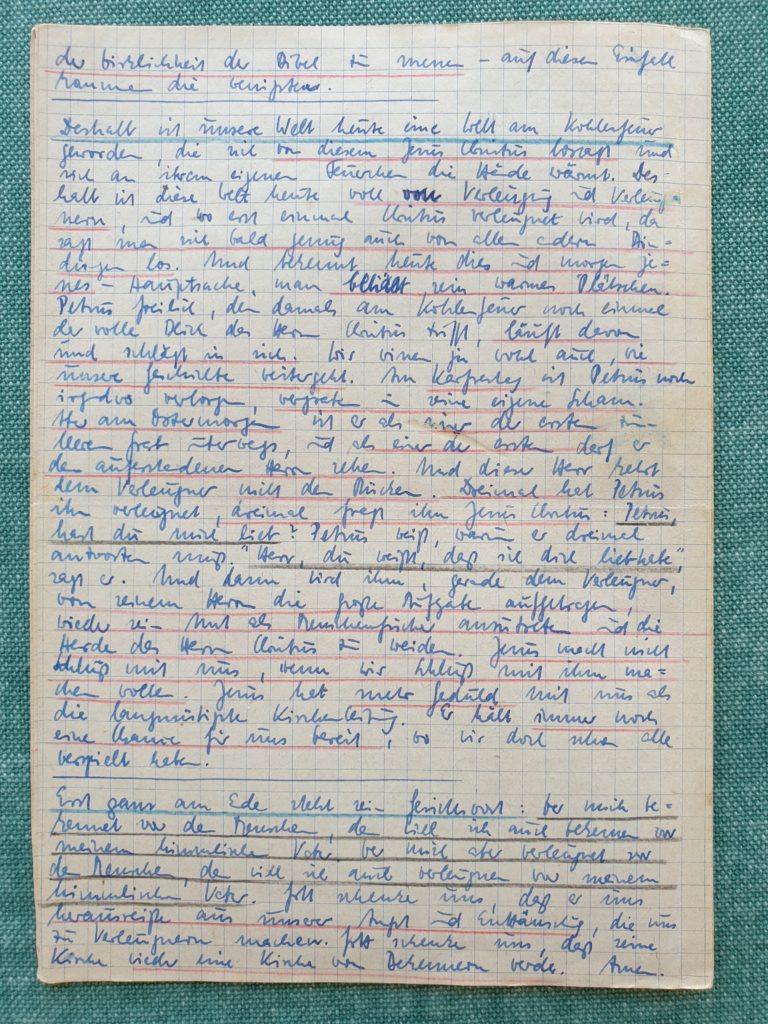

Predigt zu Heiligabend, dem 24.12.1961

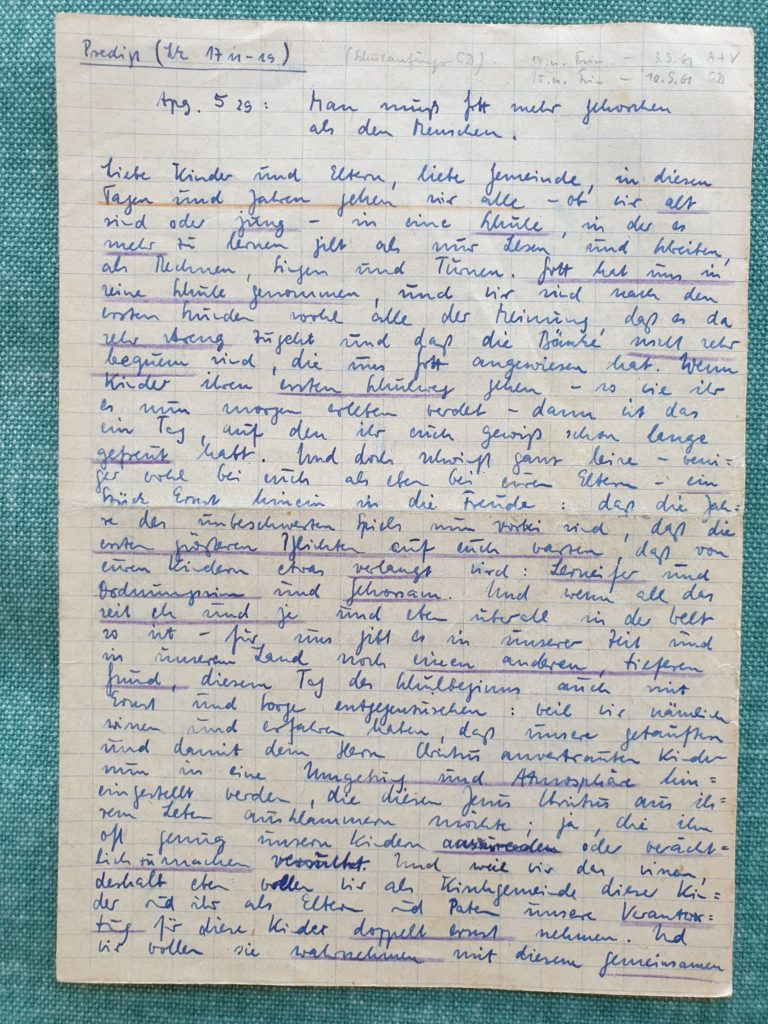

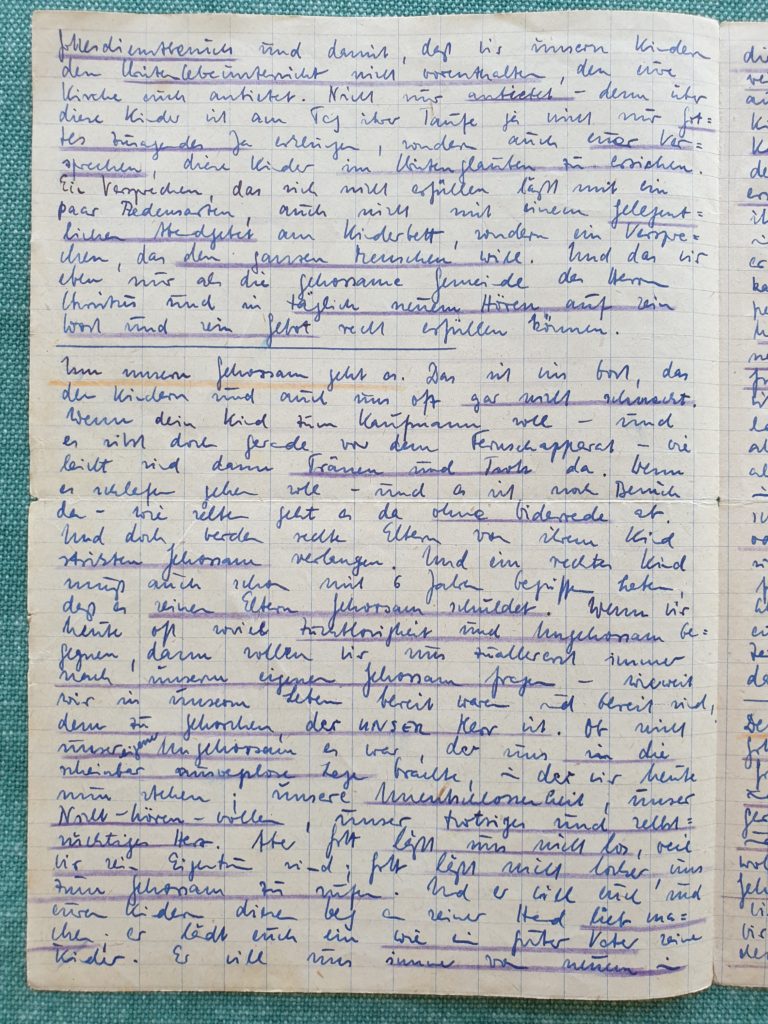

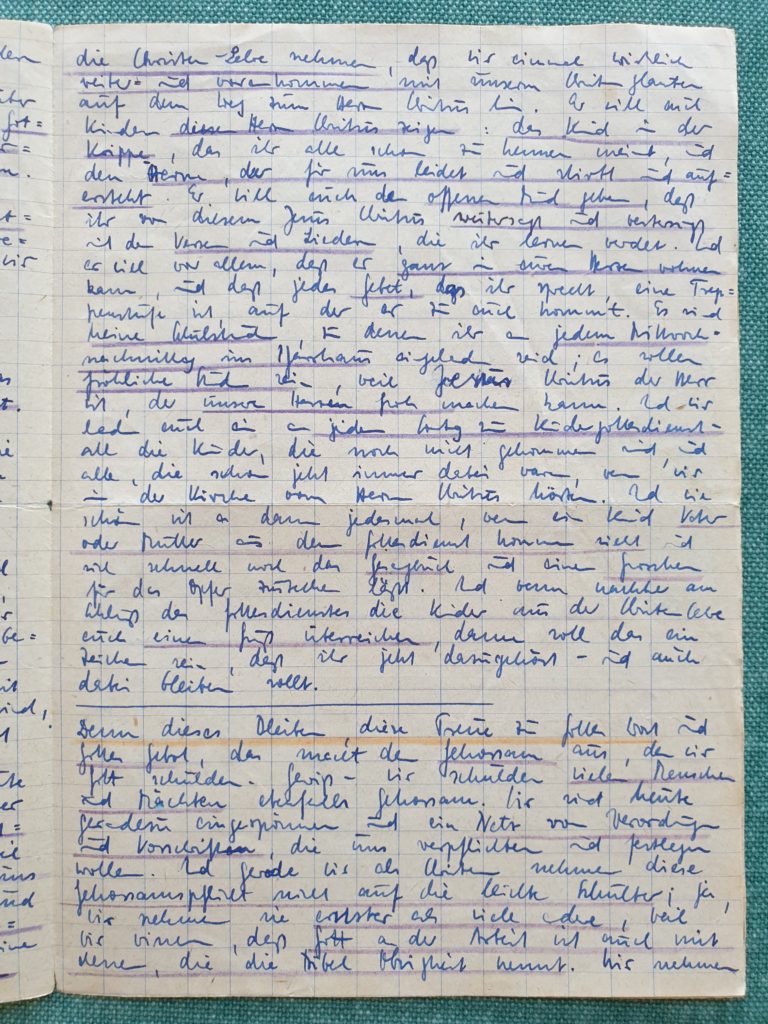

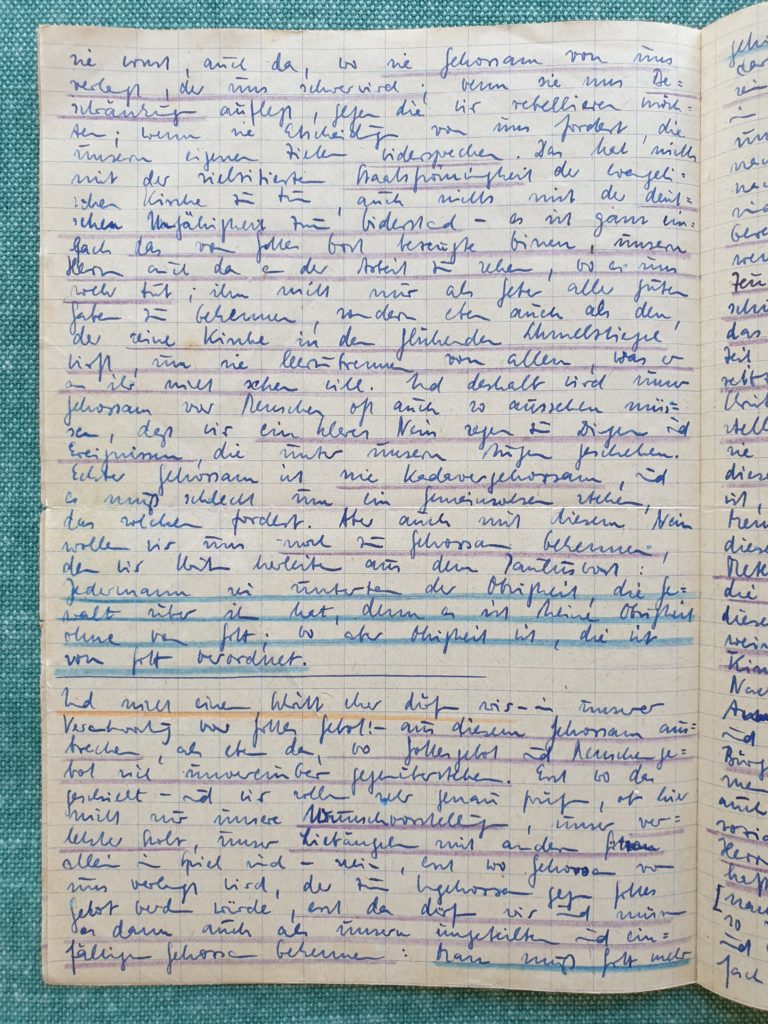

Um das Lesen zu vereinfachen, folgt diesmal der Text in einer PDF-Datei:

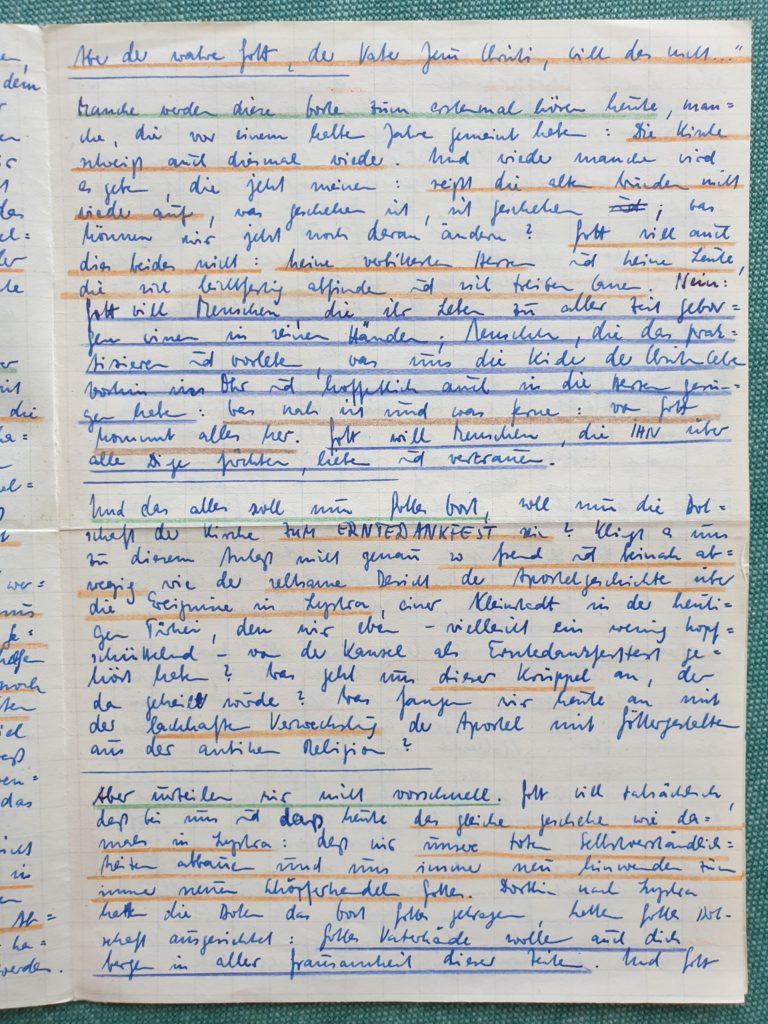

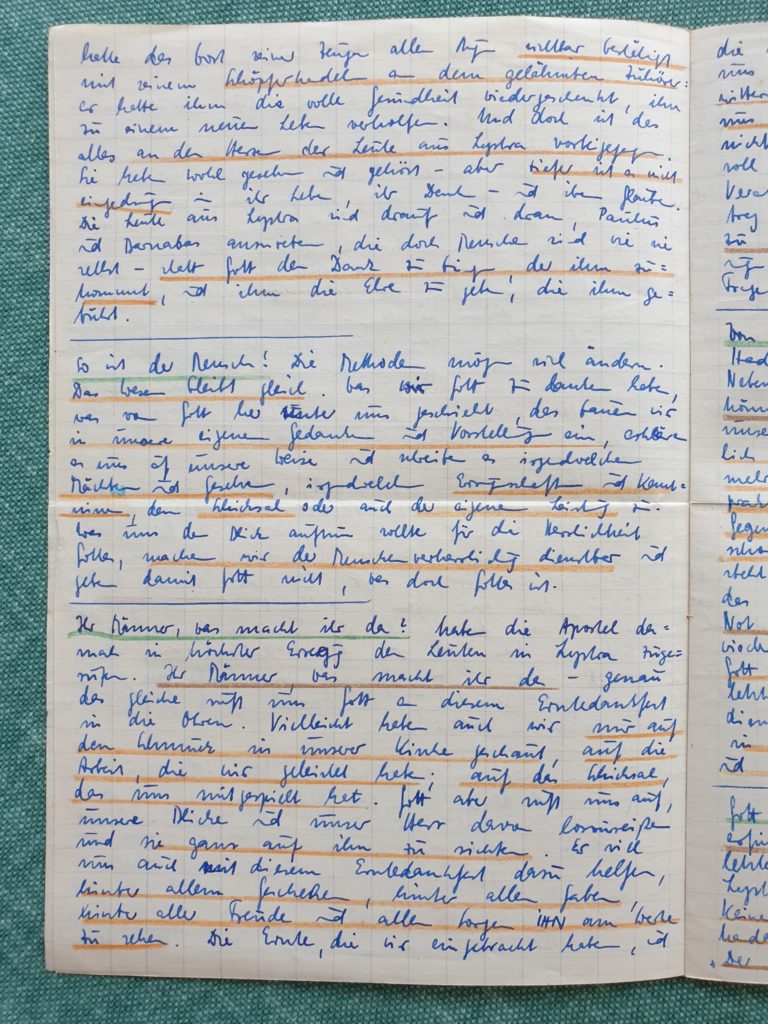

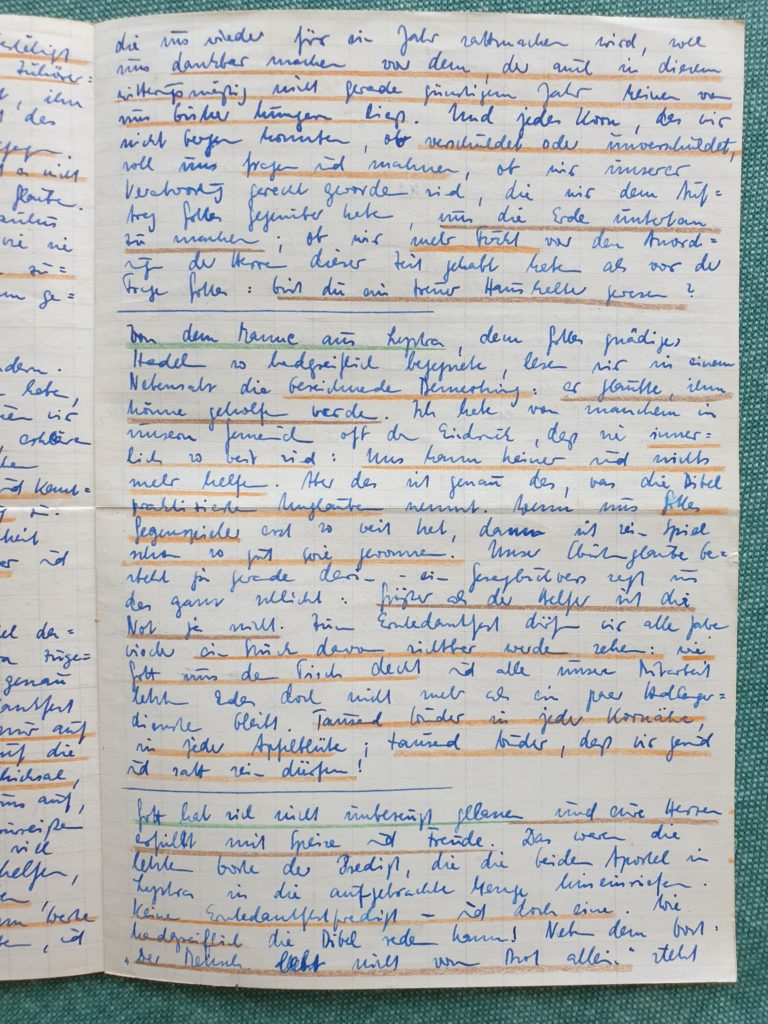

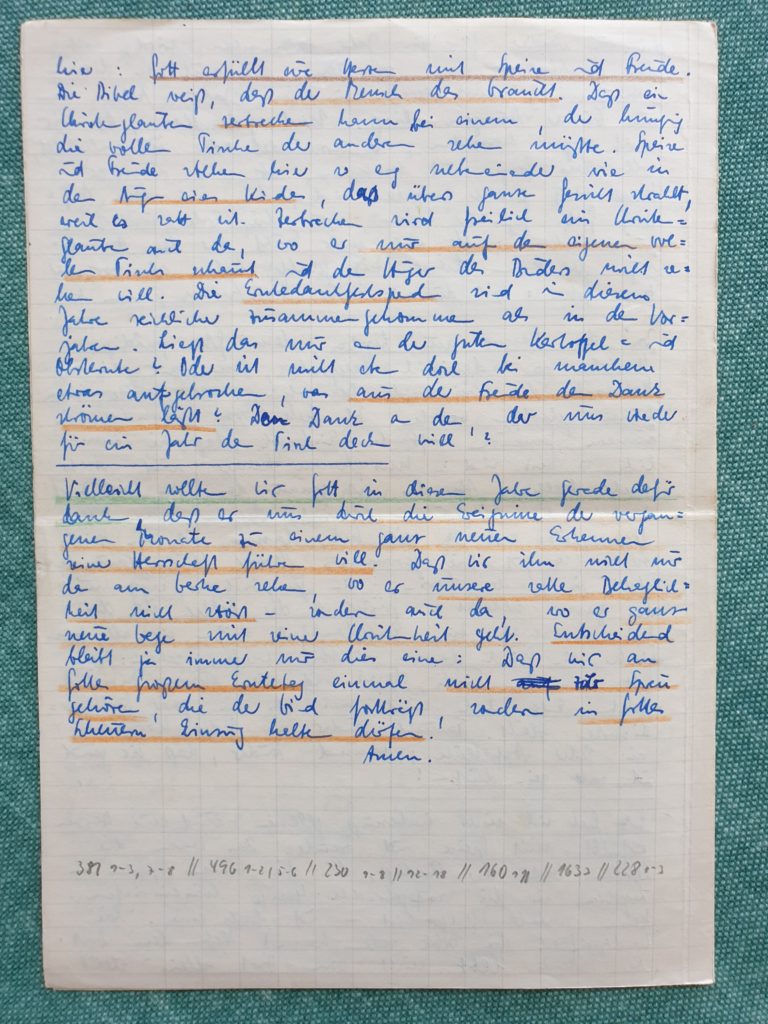

Predigt am 01.10.1961, Erntedank-Gottesdienst

Predigt am 03.09.1961, Schulanfänger-Gottesdienst

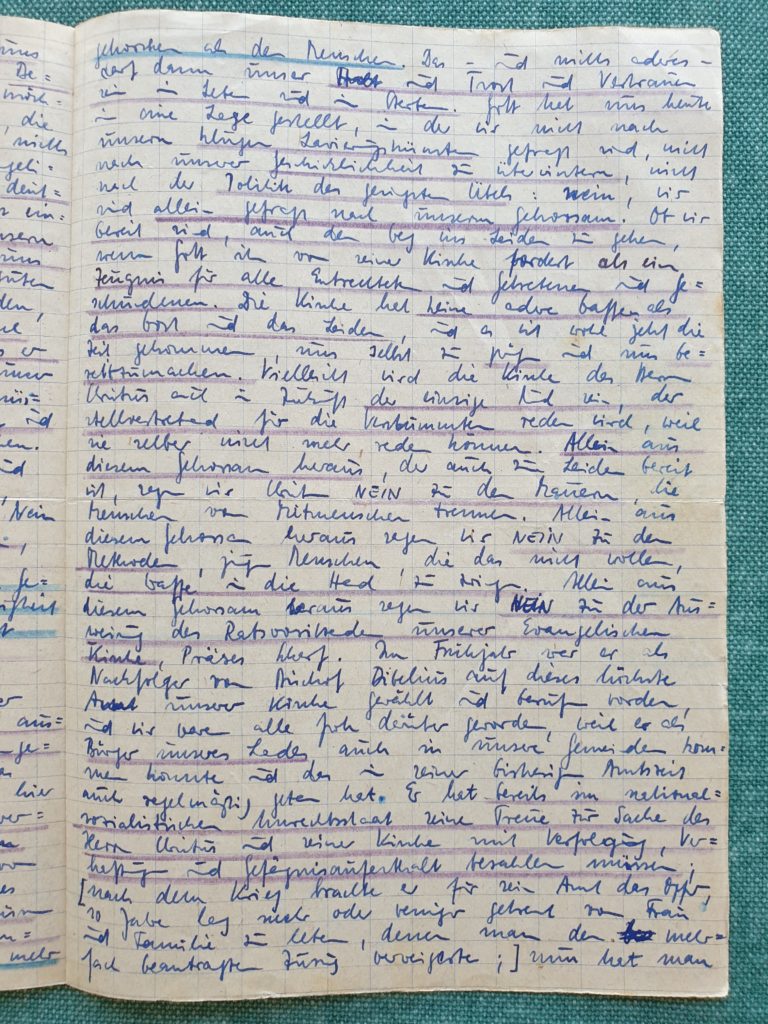

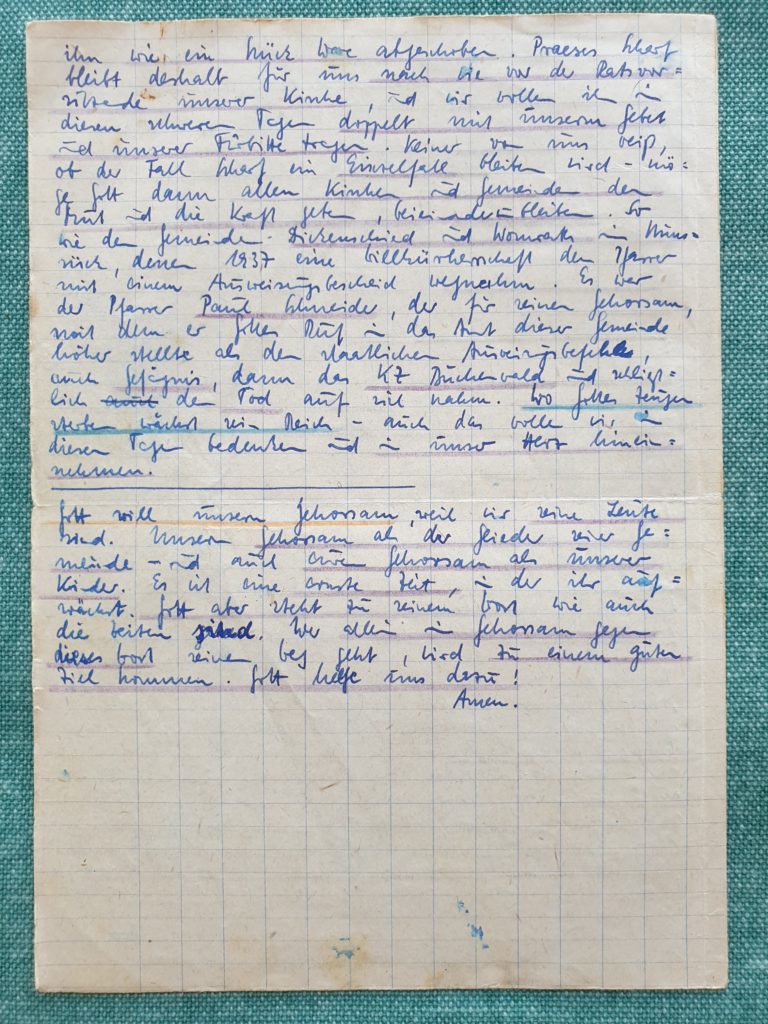

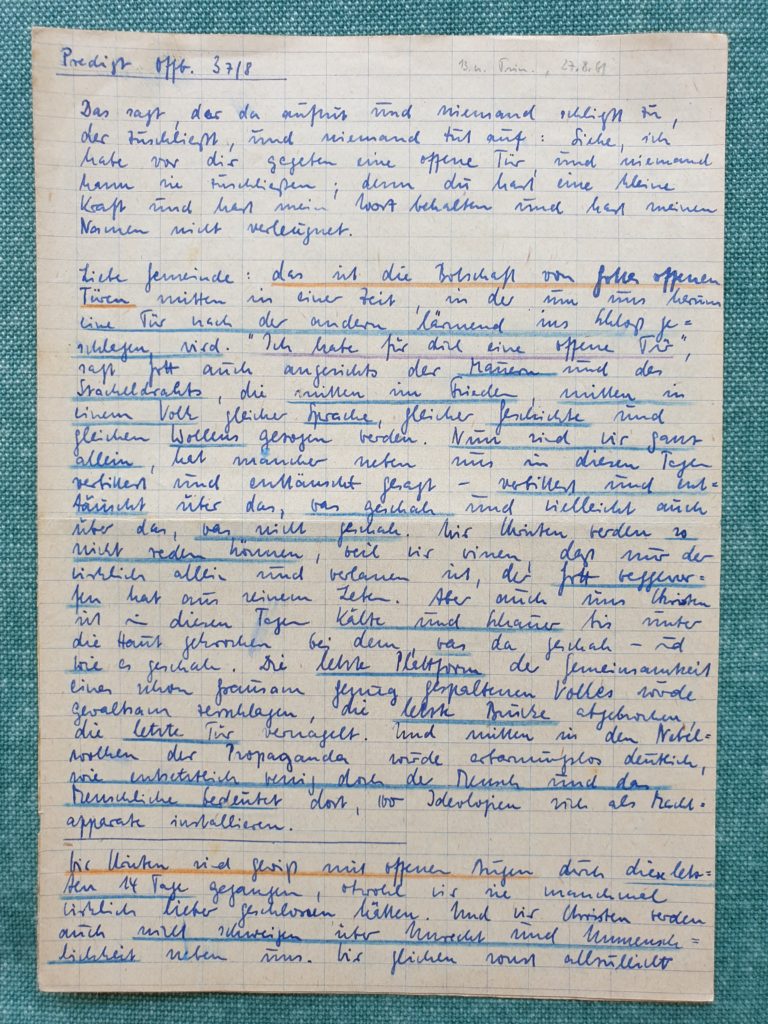

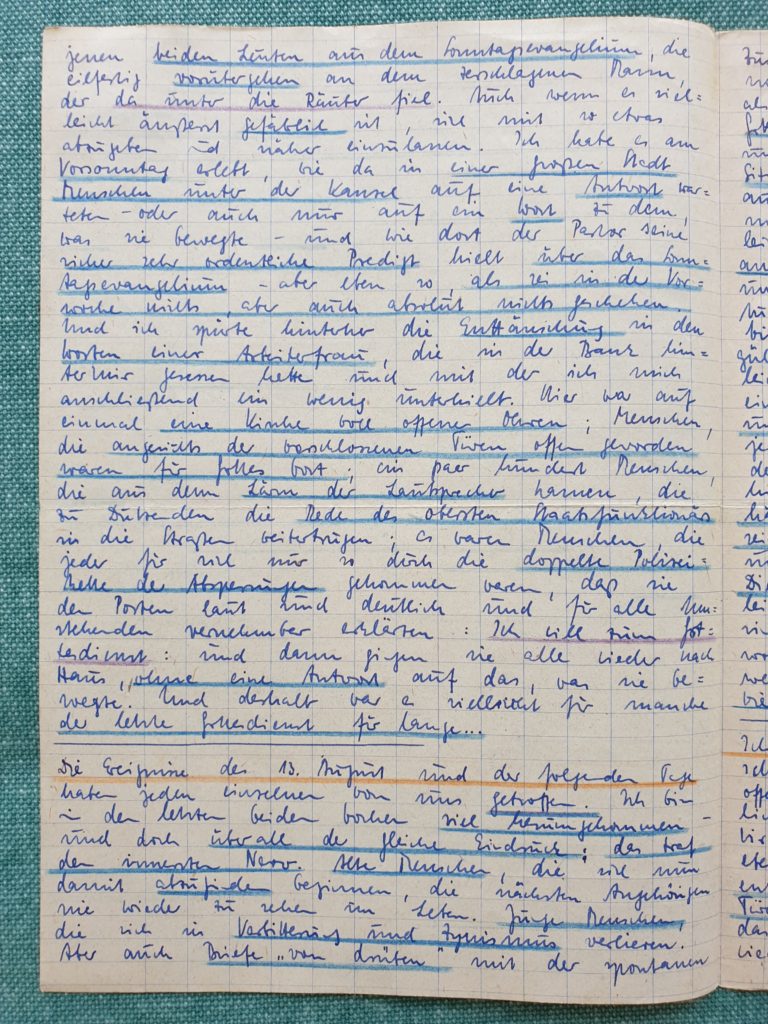

Predigt am 27.08.1961, nach dem Mauerbau

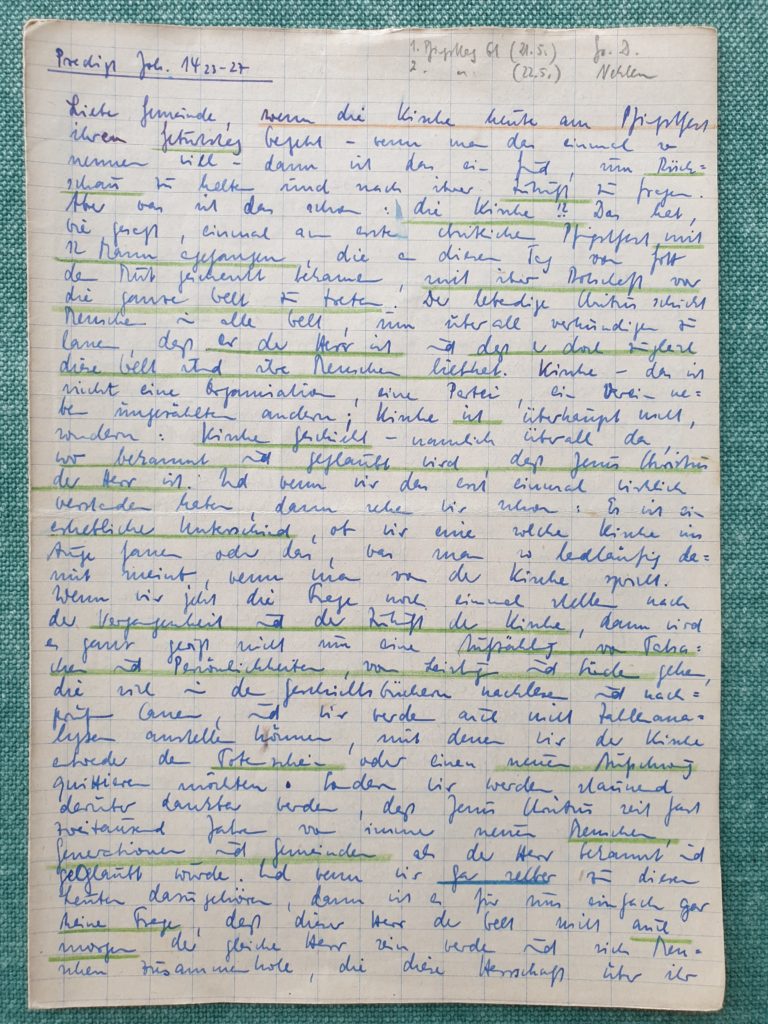

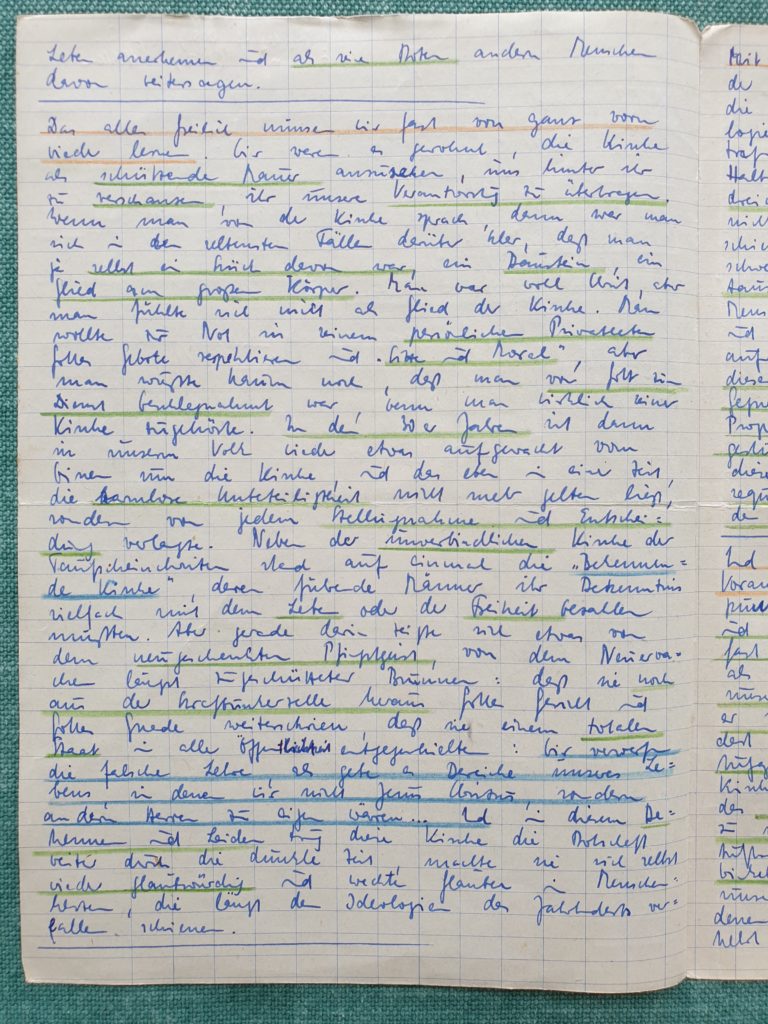

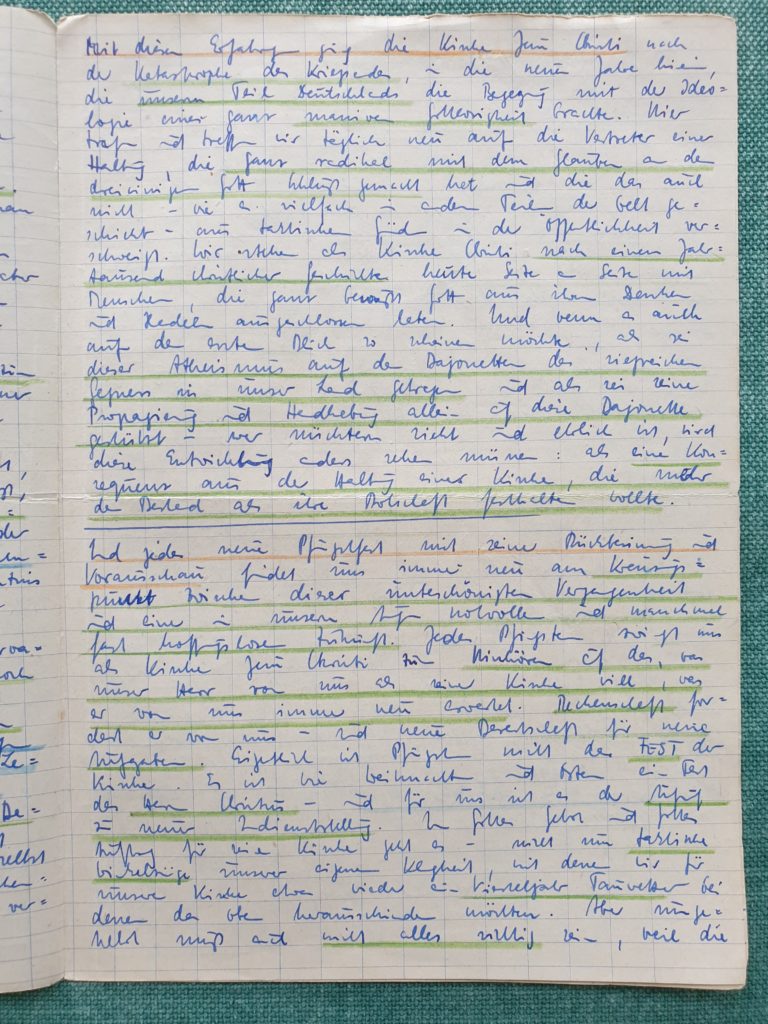

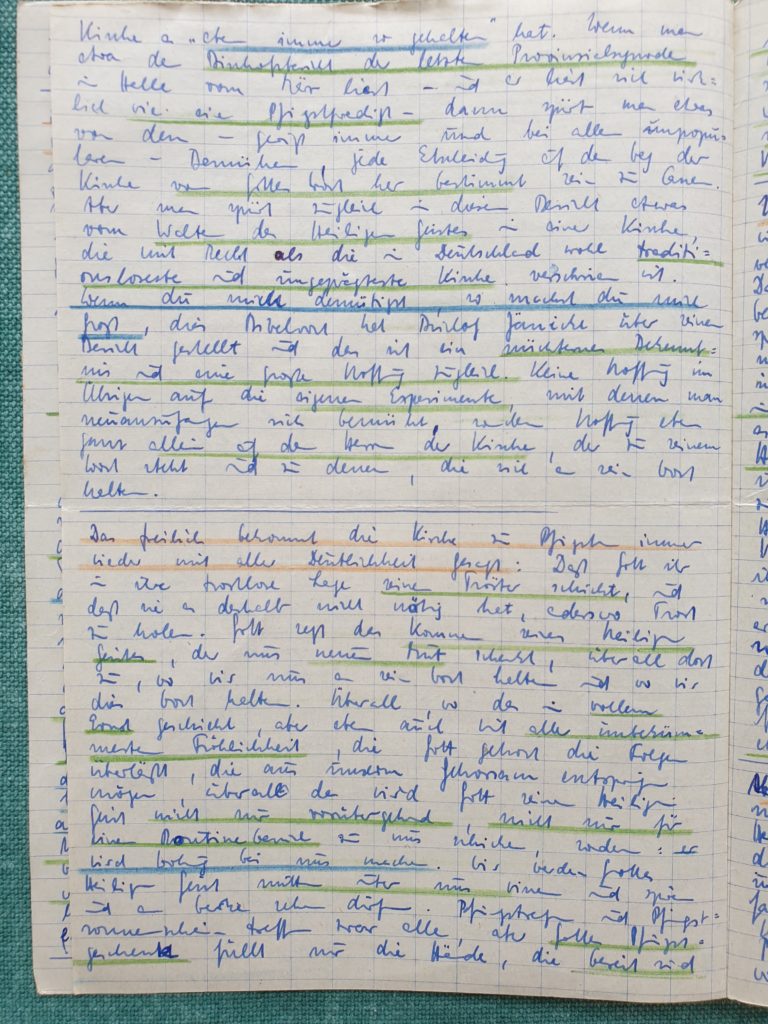

Predigt zum Pfingstsonntag, 21.05.1961

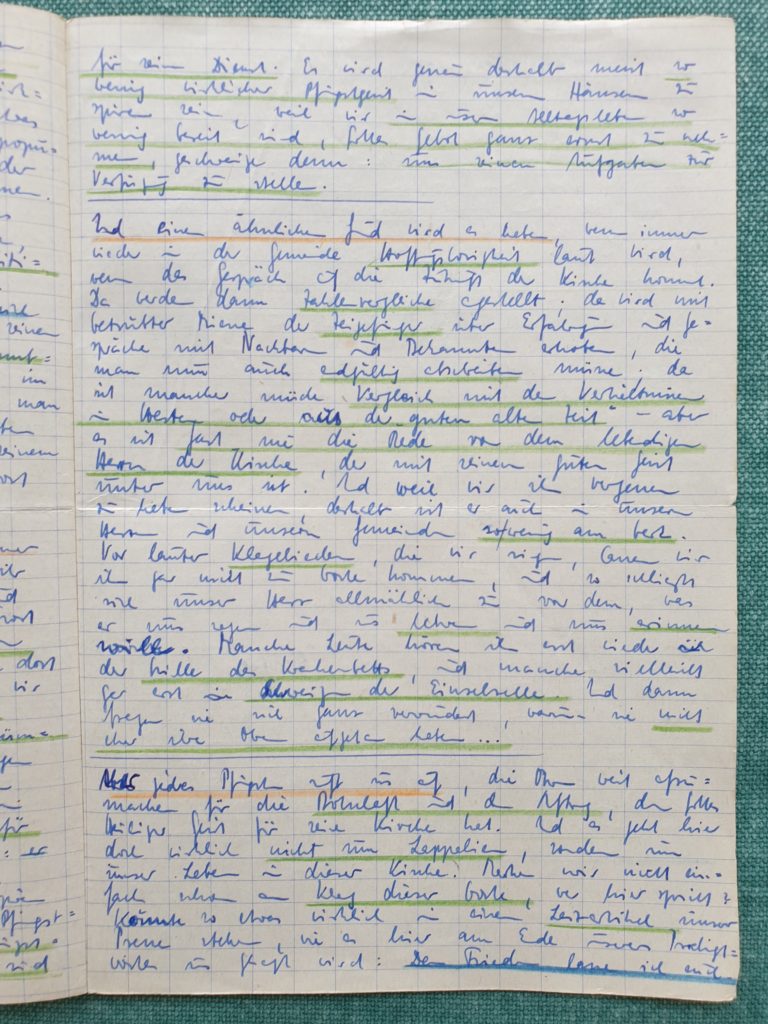

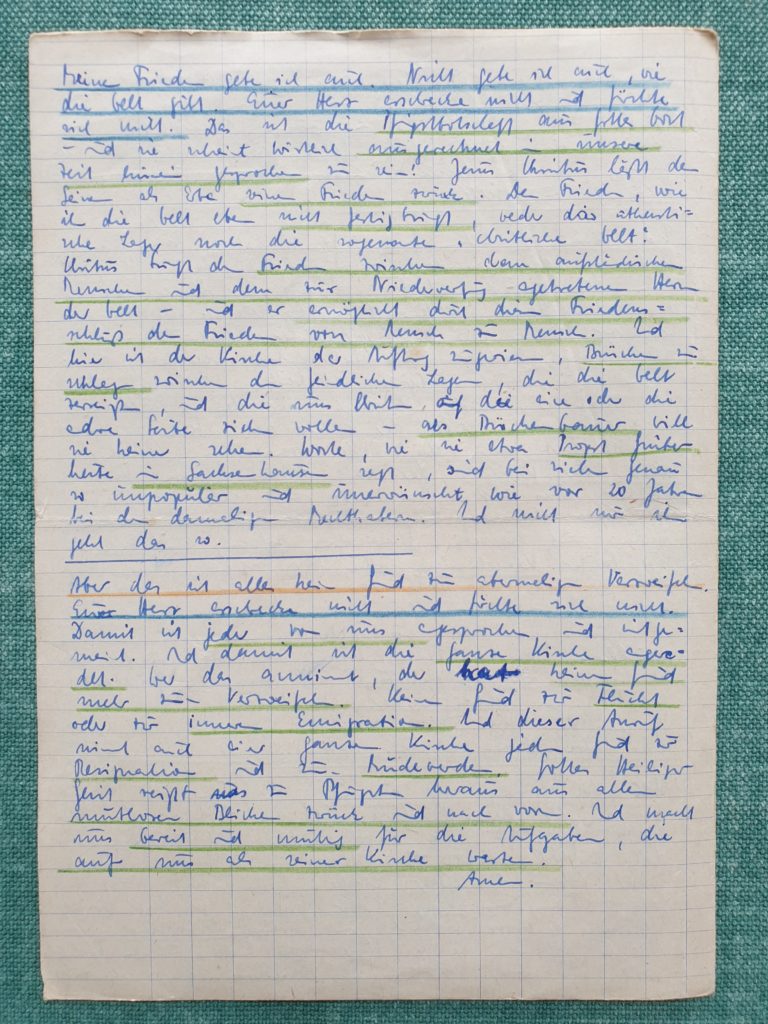

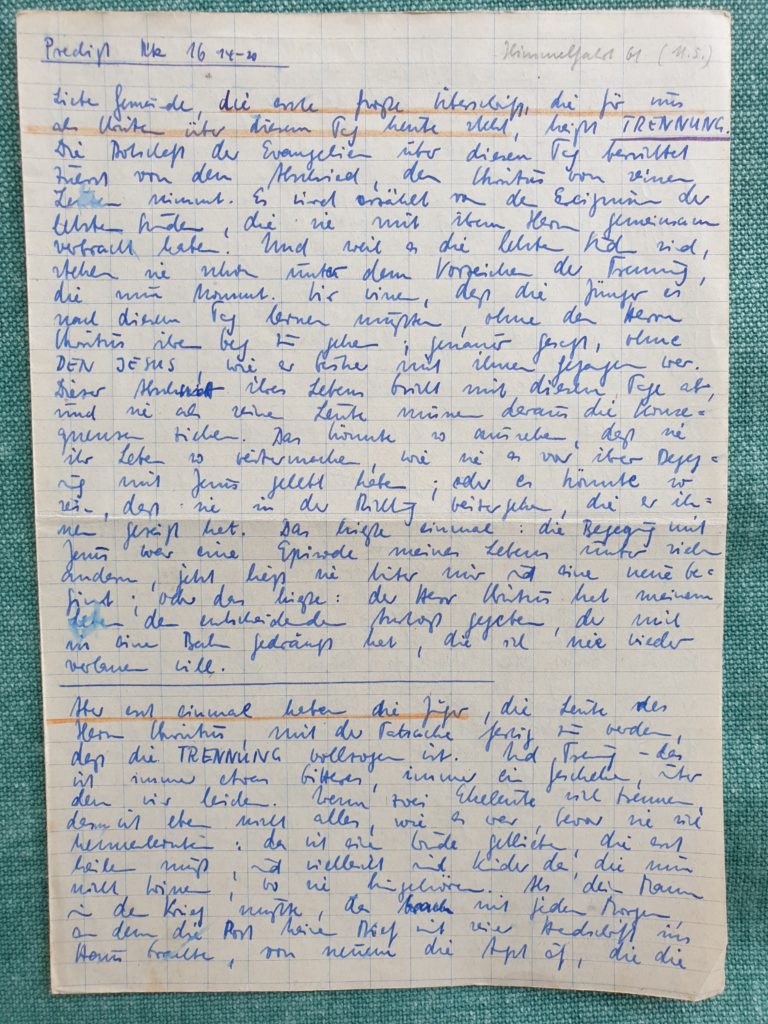

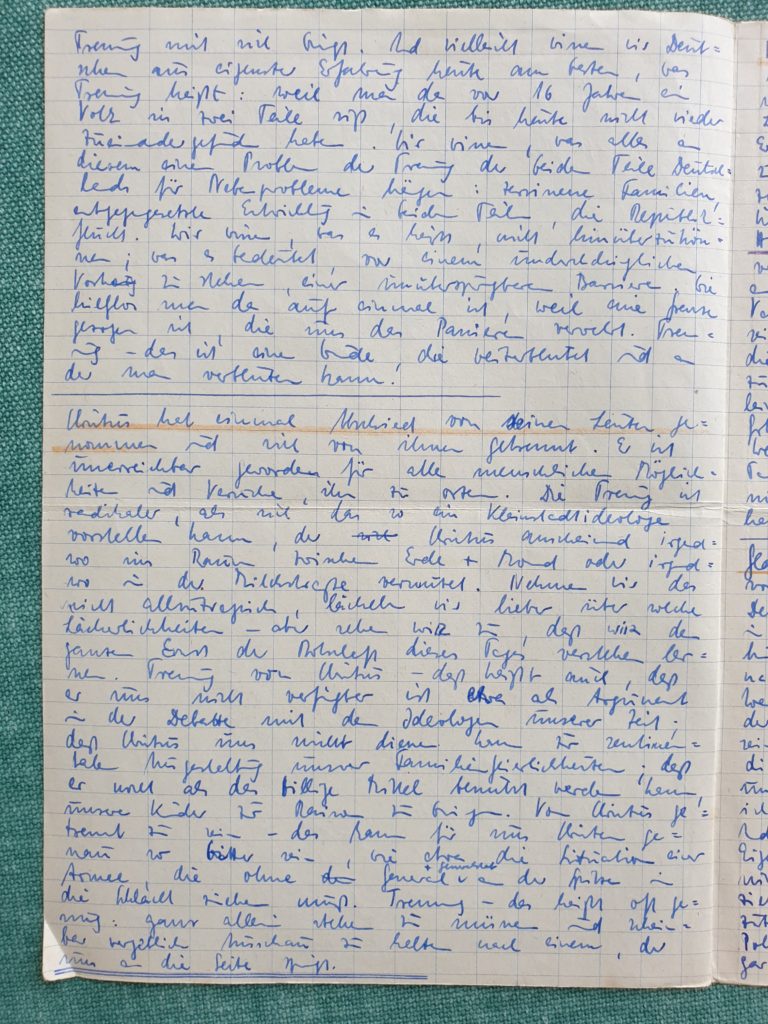

Predigt zu Christi Himmelfahrt, 11.05.1961

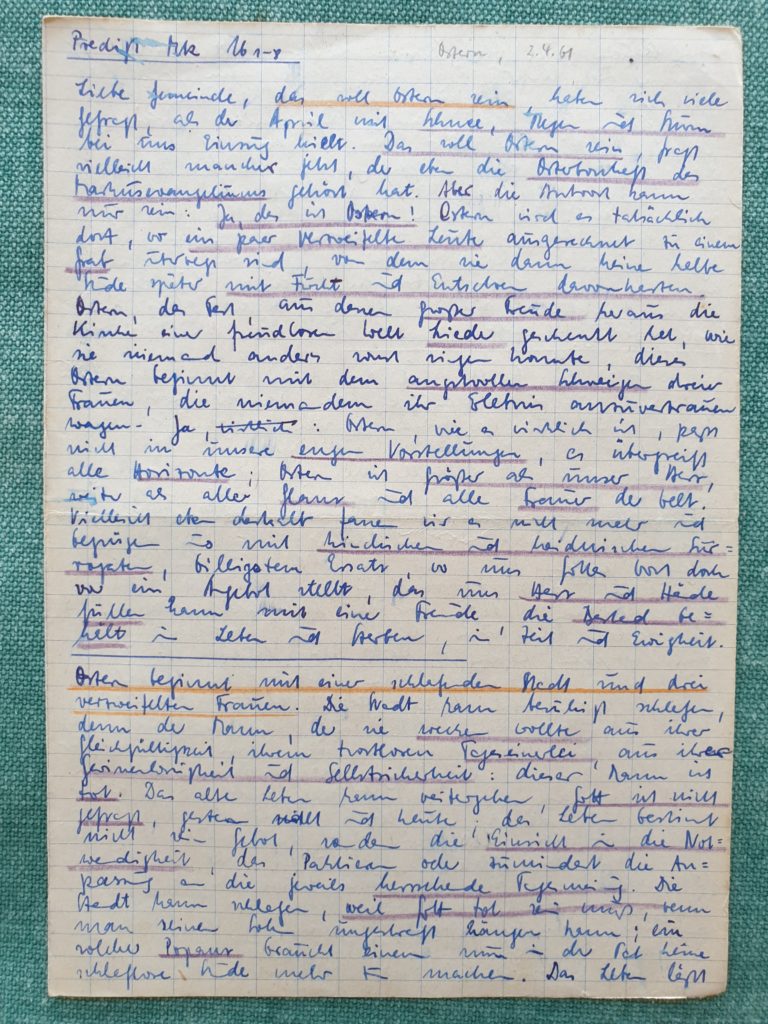

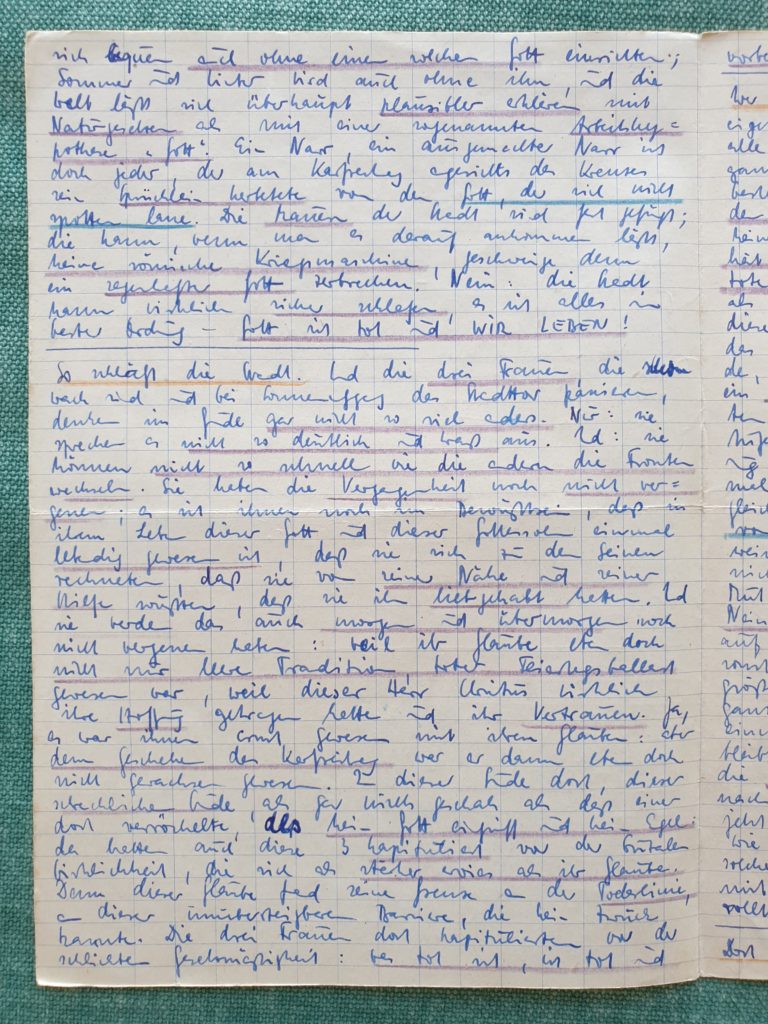

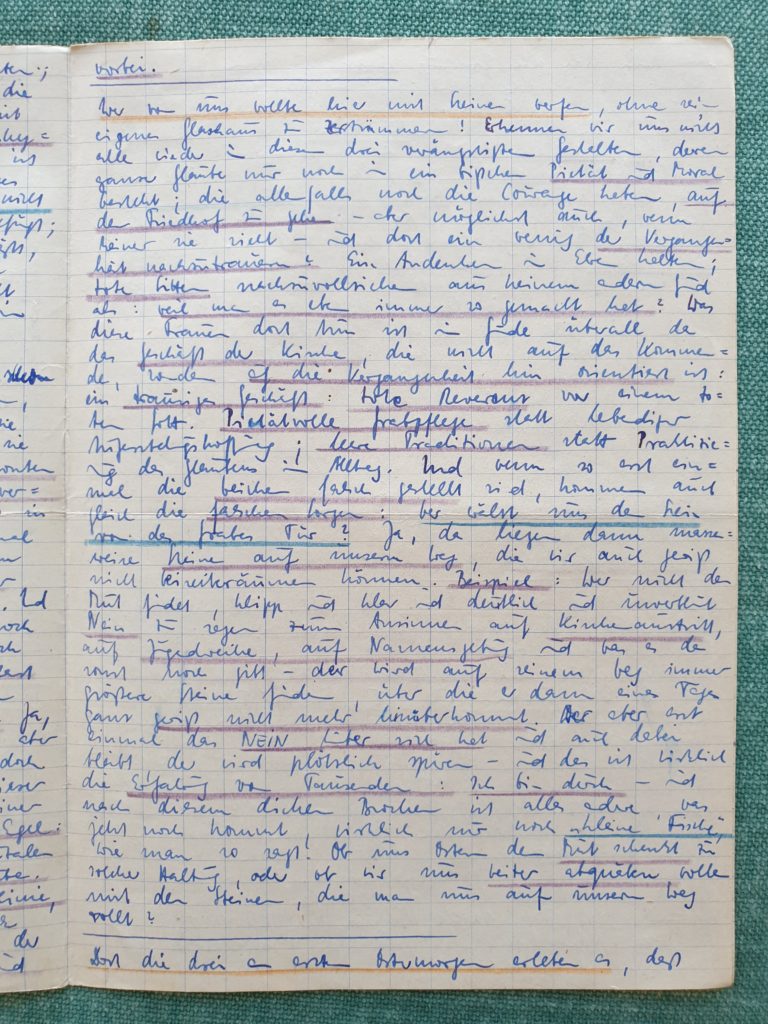

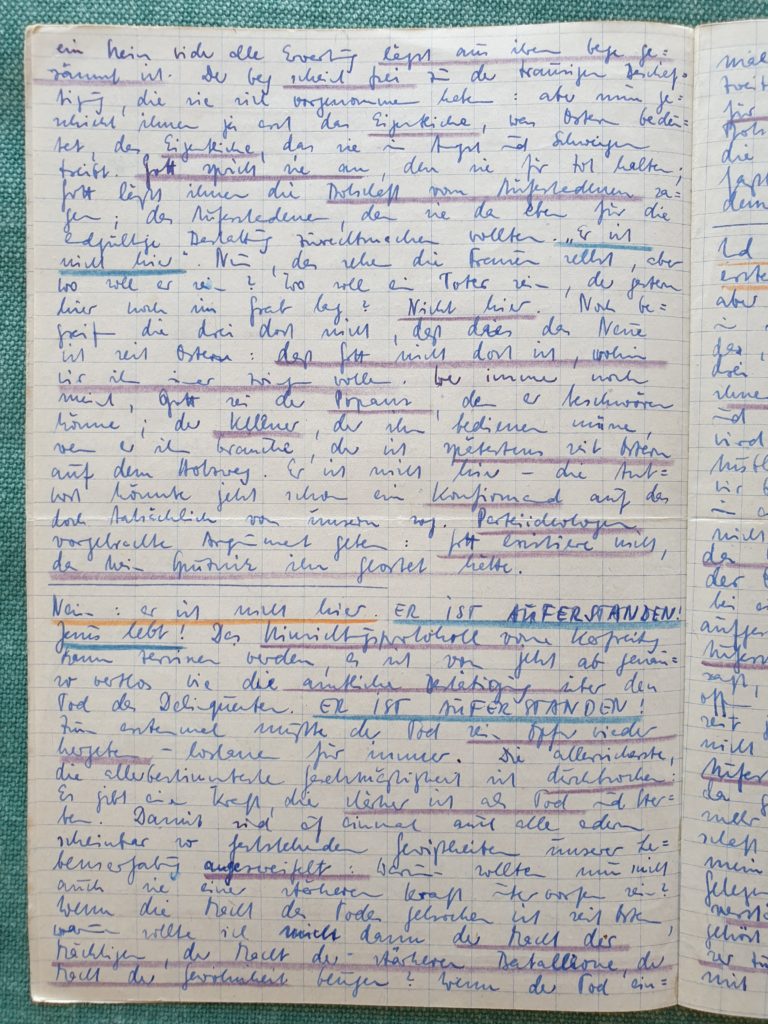

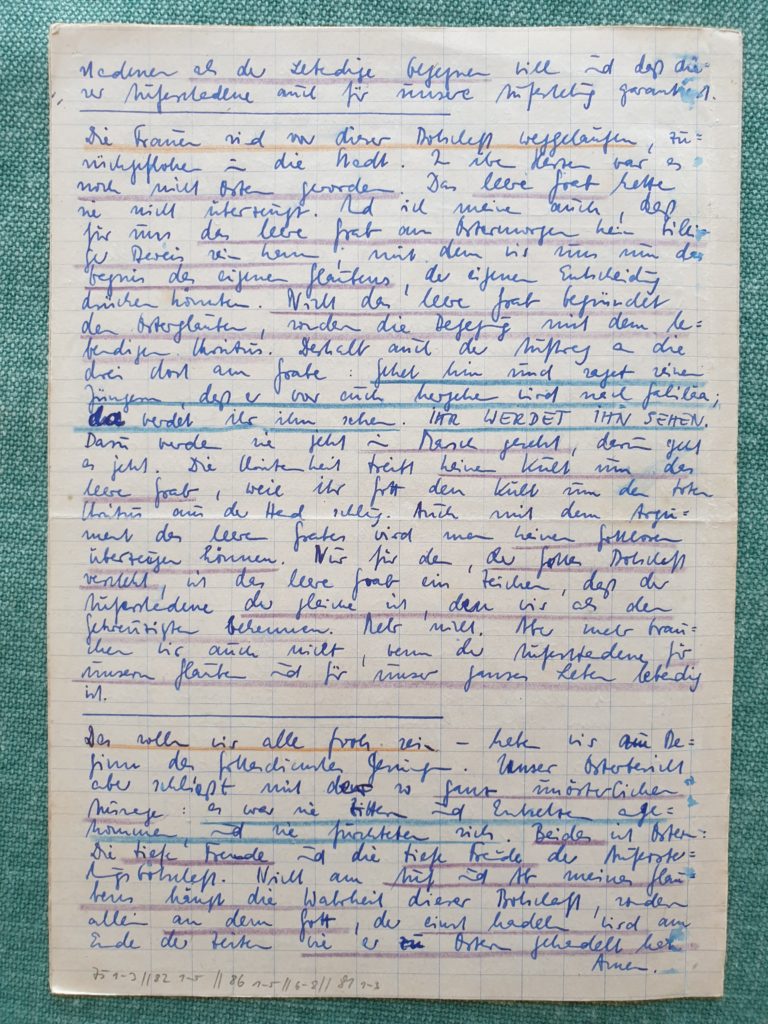

Predigt zum Ostersonntag, 02.04.1961

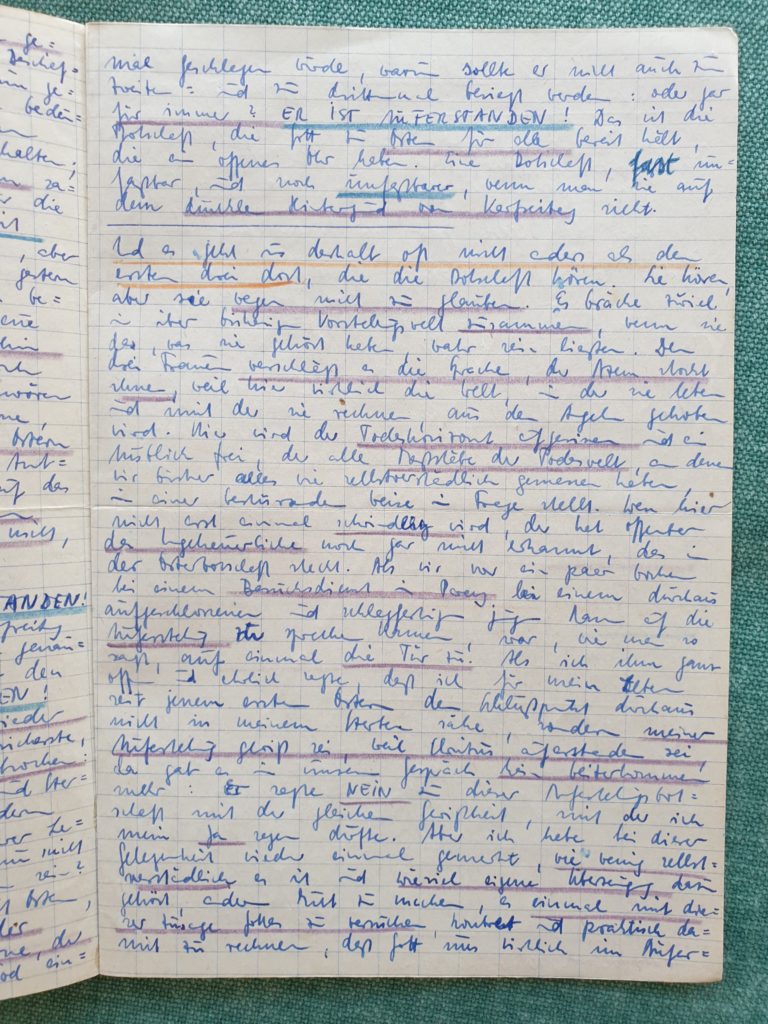

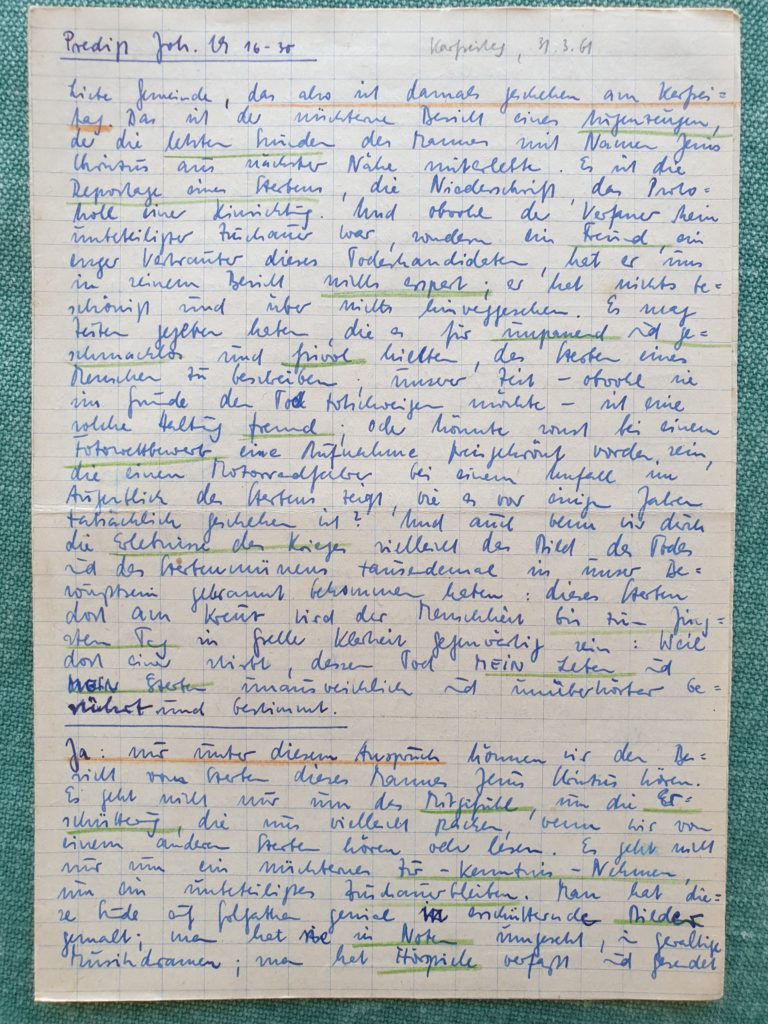

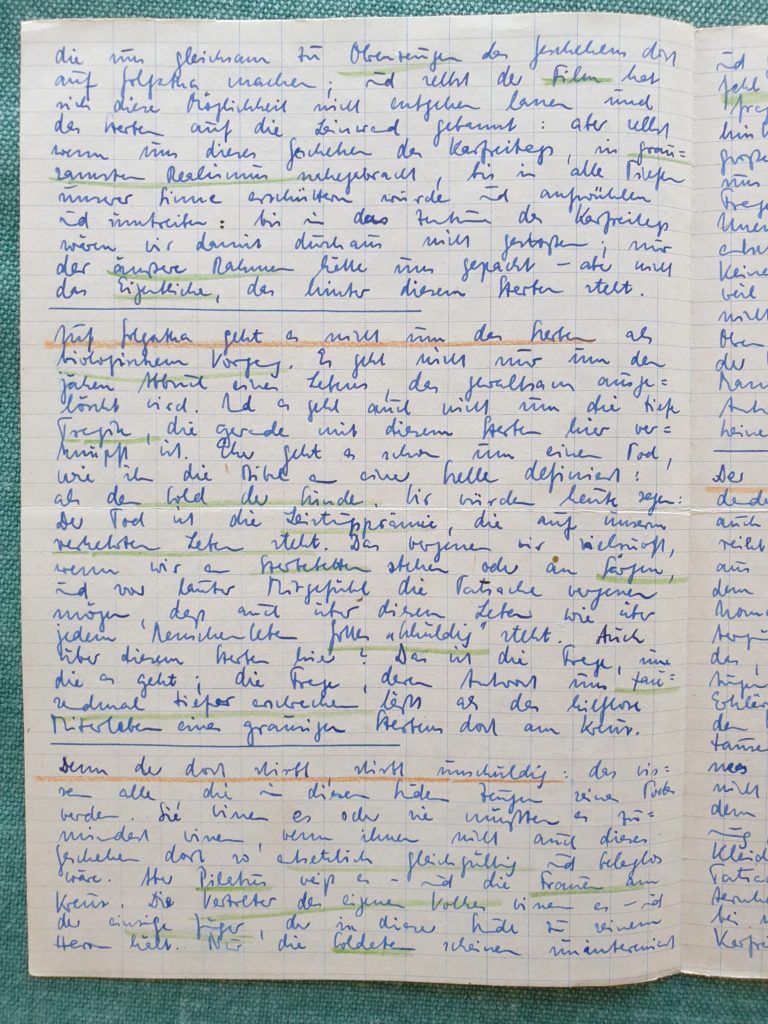

Predigt zum Karfreitag, 31.03.1961

Passionsandacht, 21.03.1961

=== 1960 ===

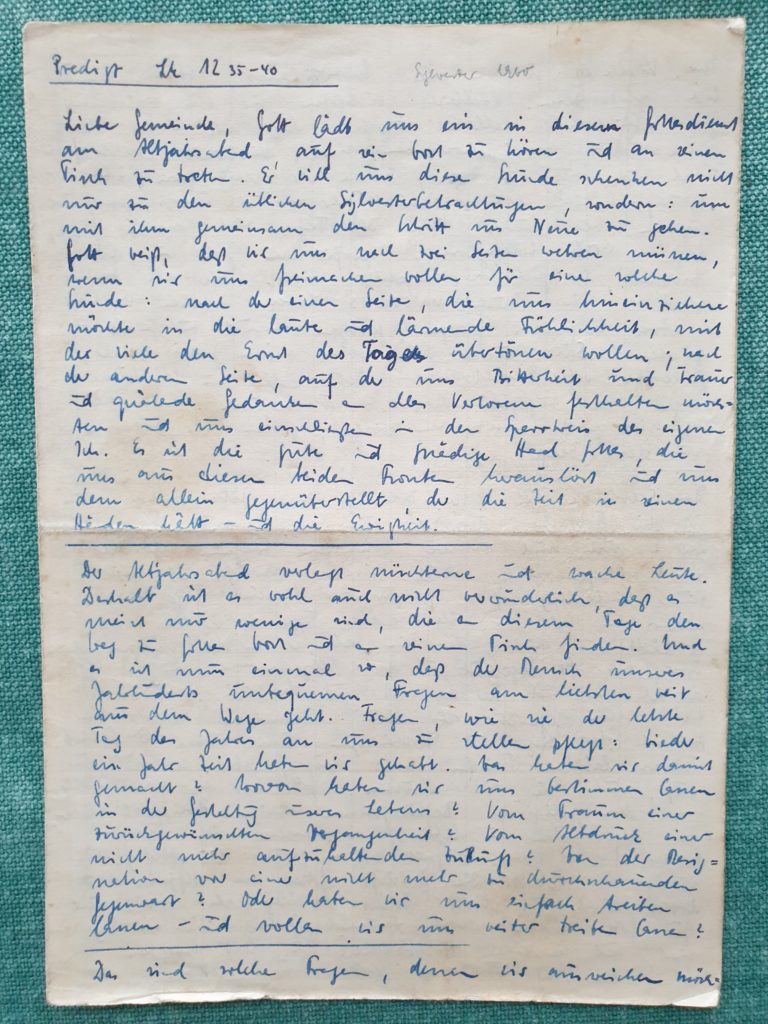

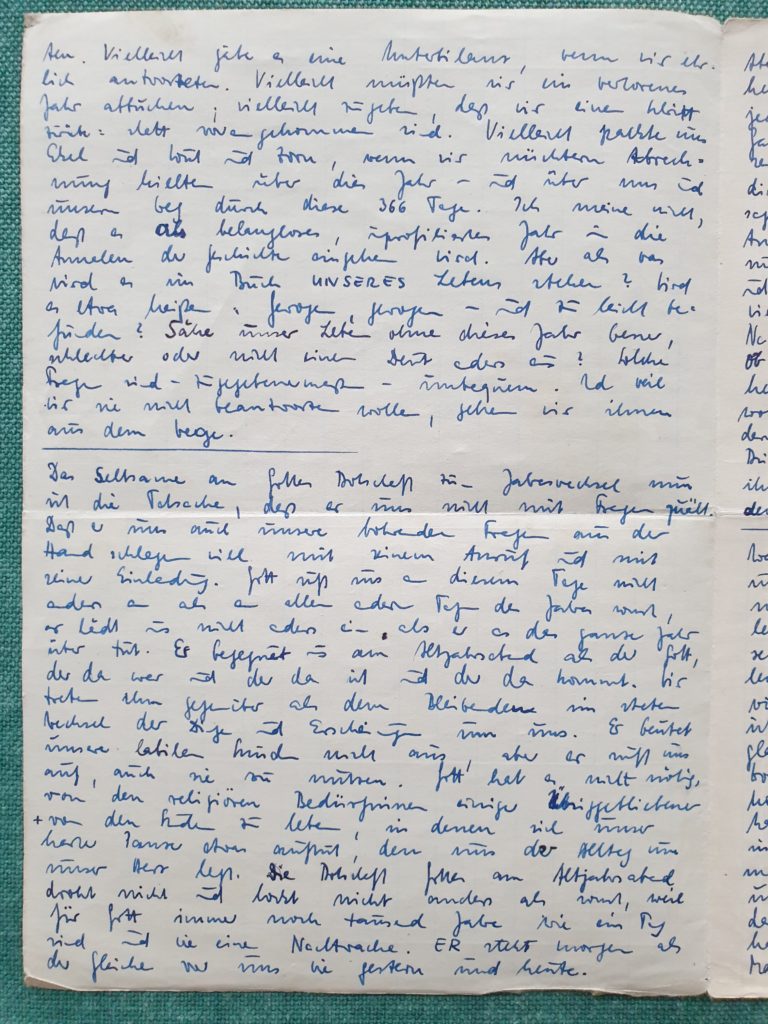

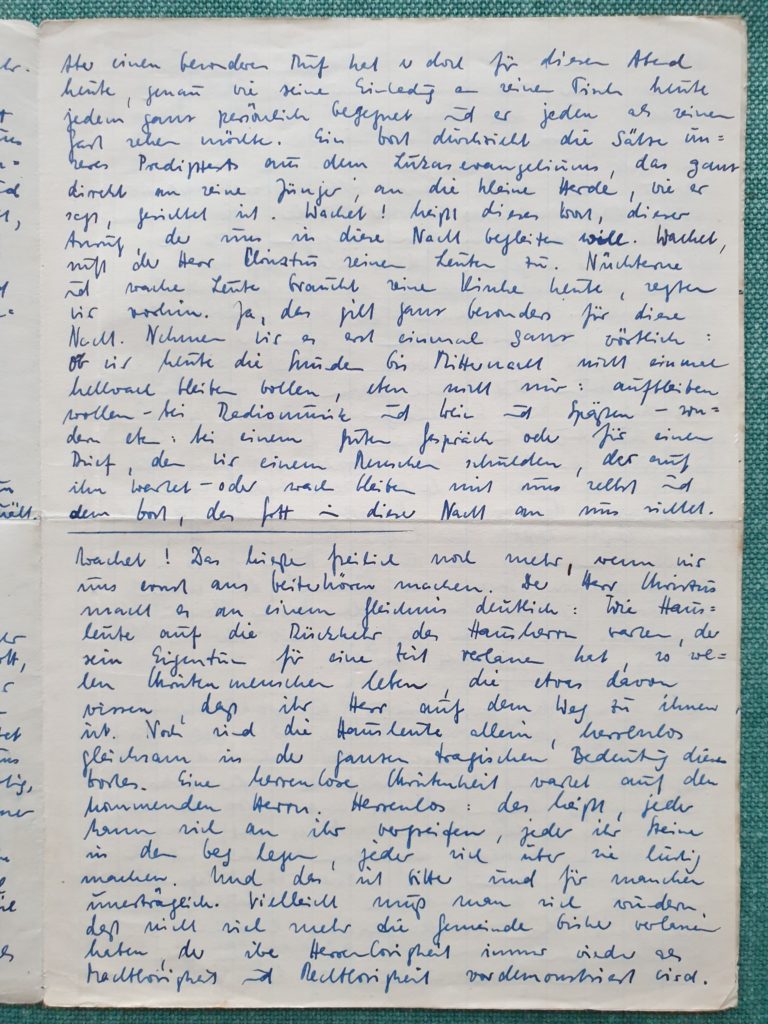

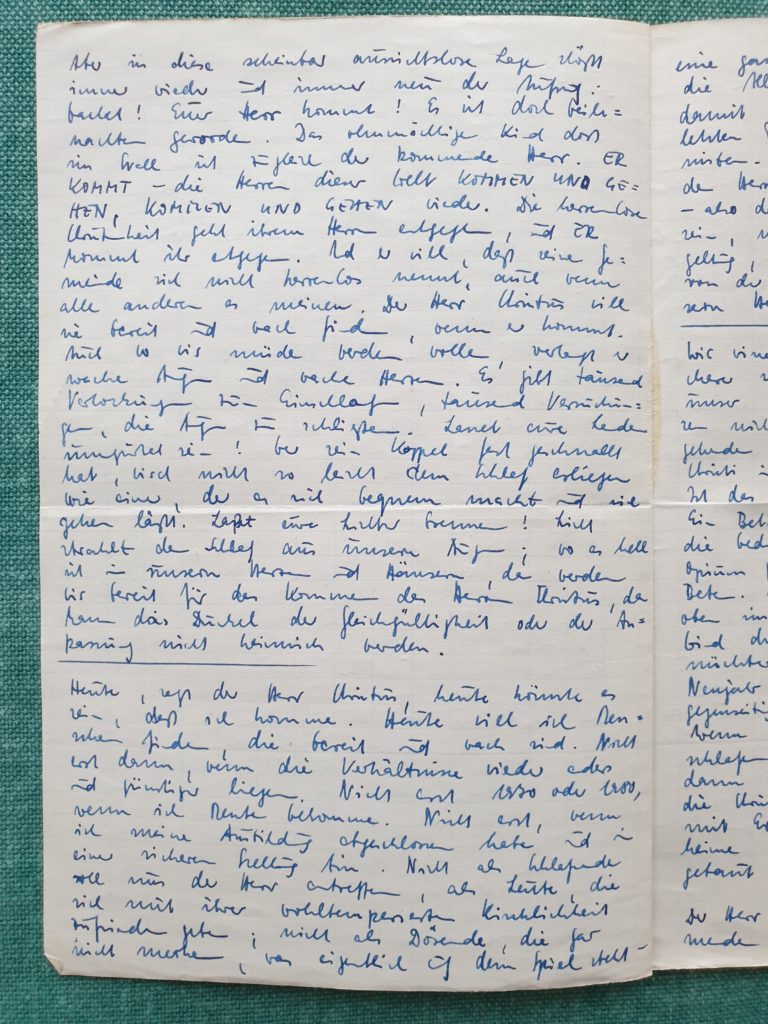

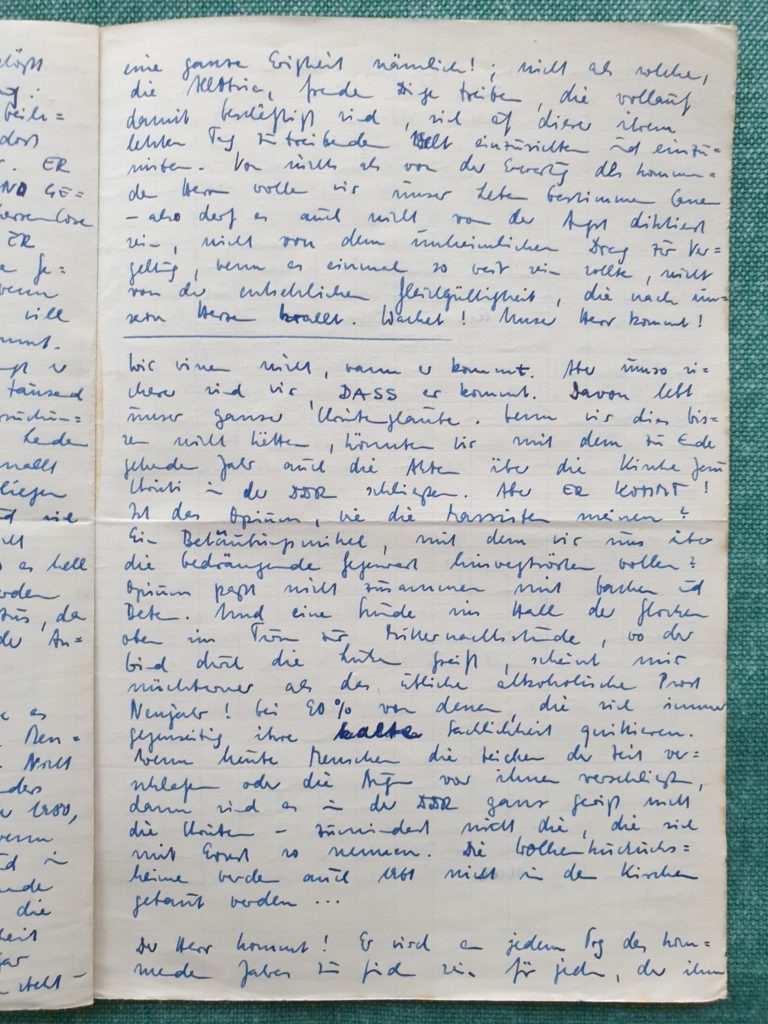

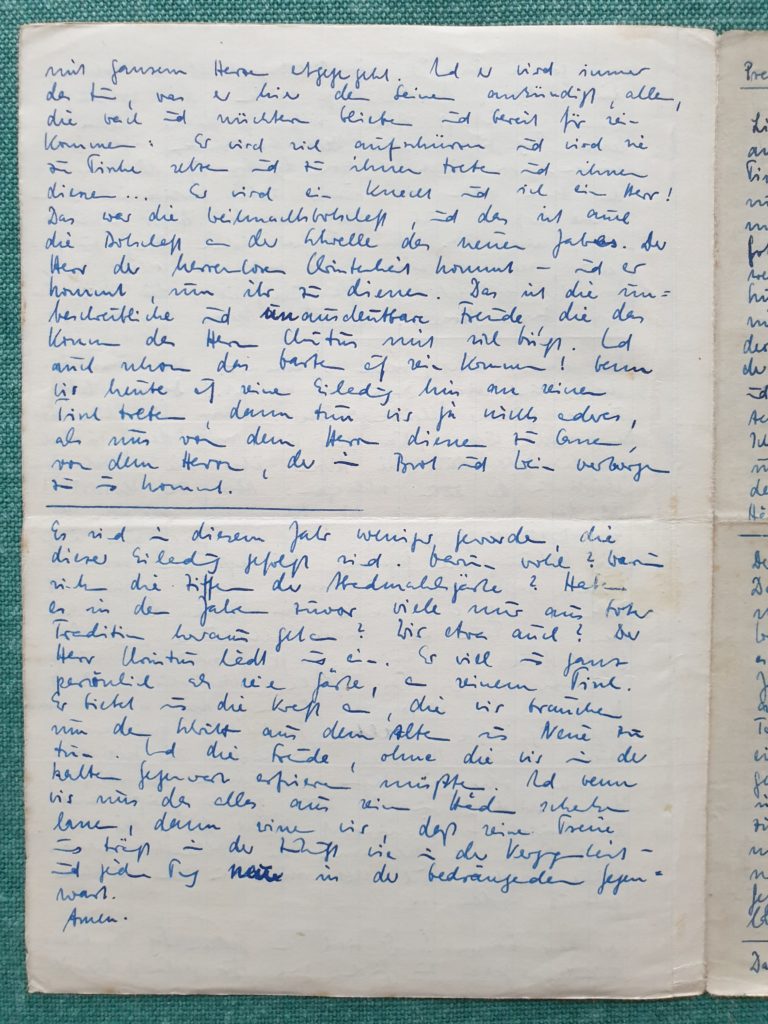

Predigt zu Silvester, 31.12.1960

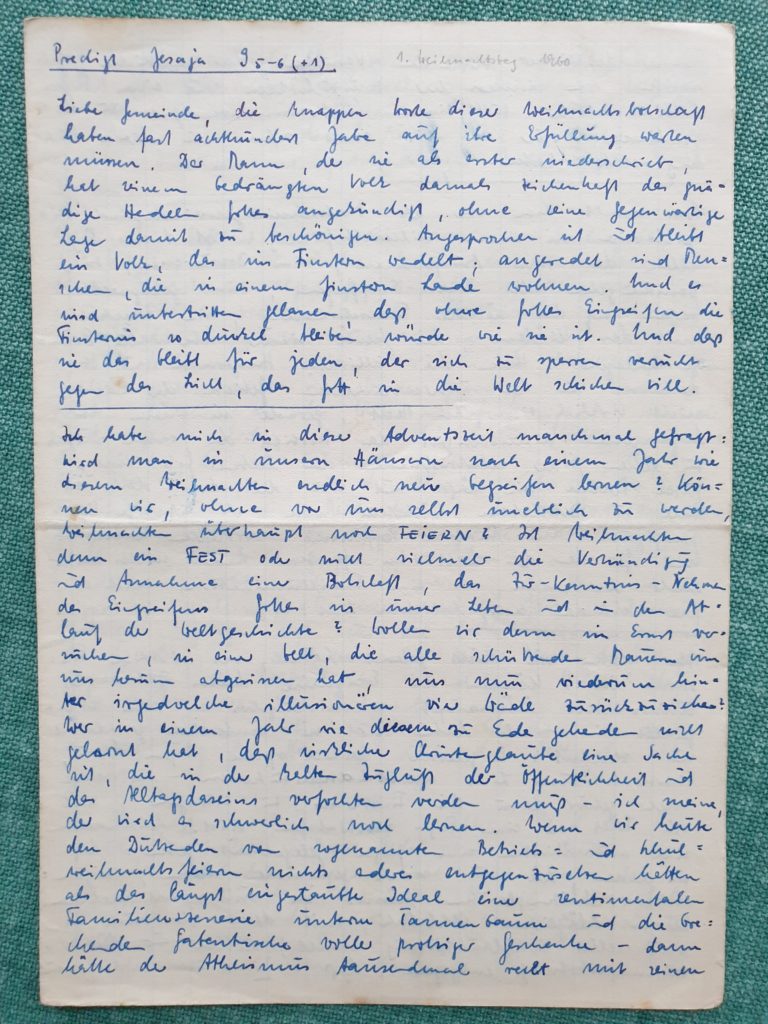

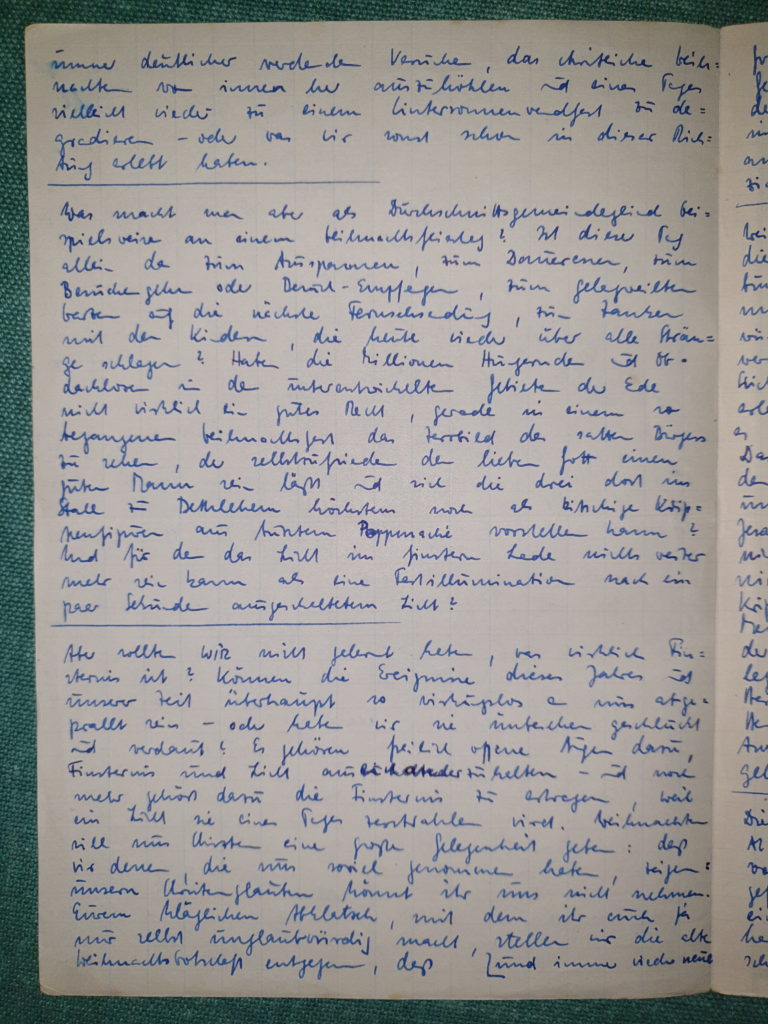

Predigt zum 1. Weihnachtstag, 25.12.1960

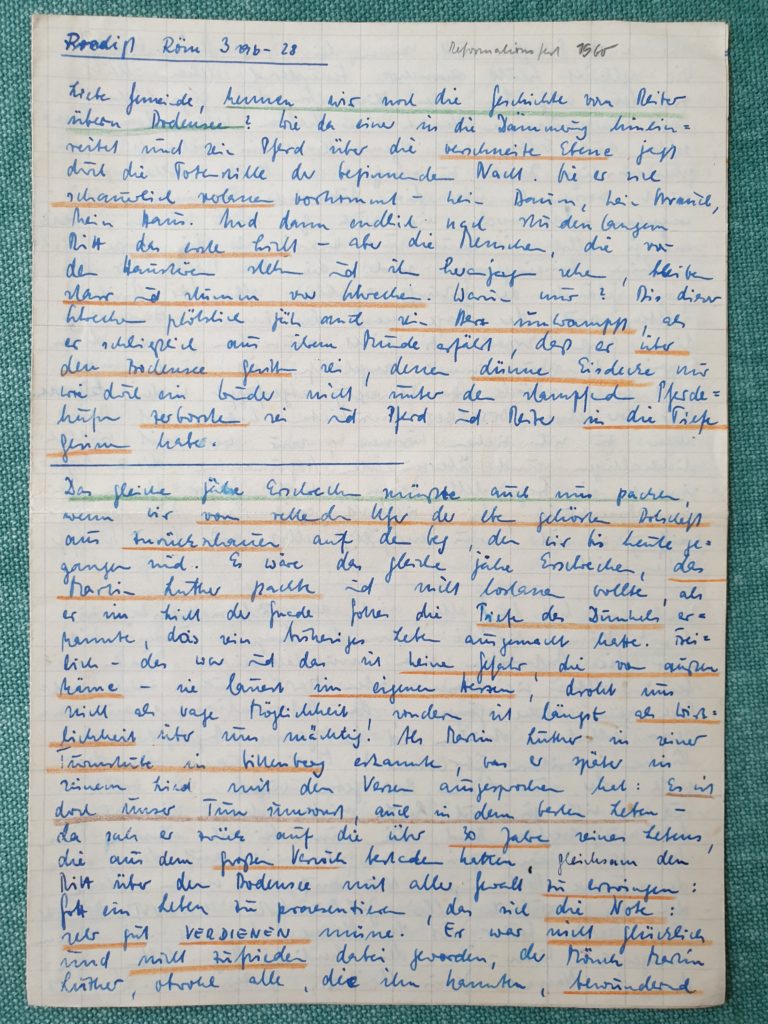

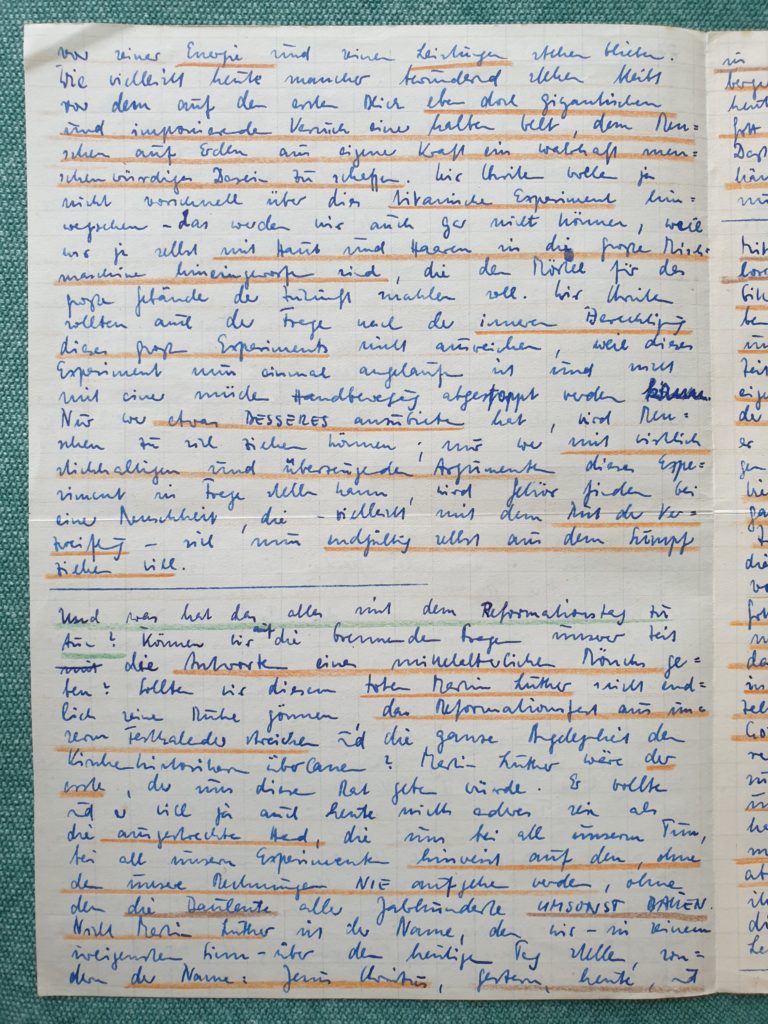

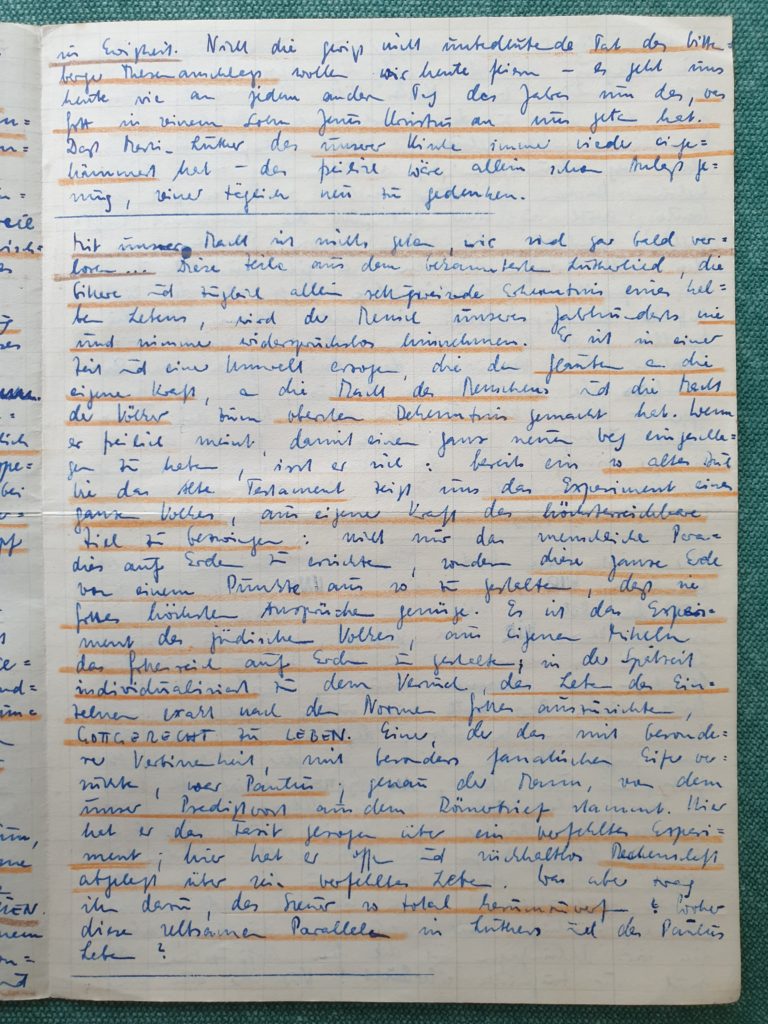

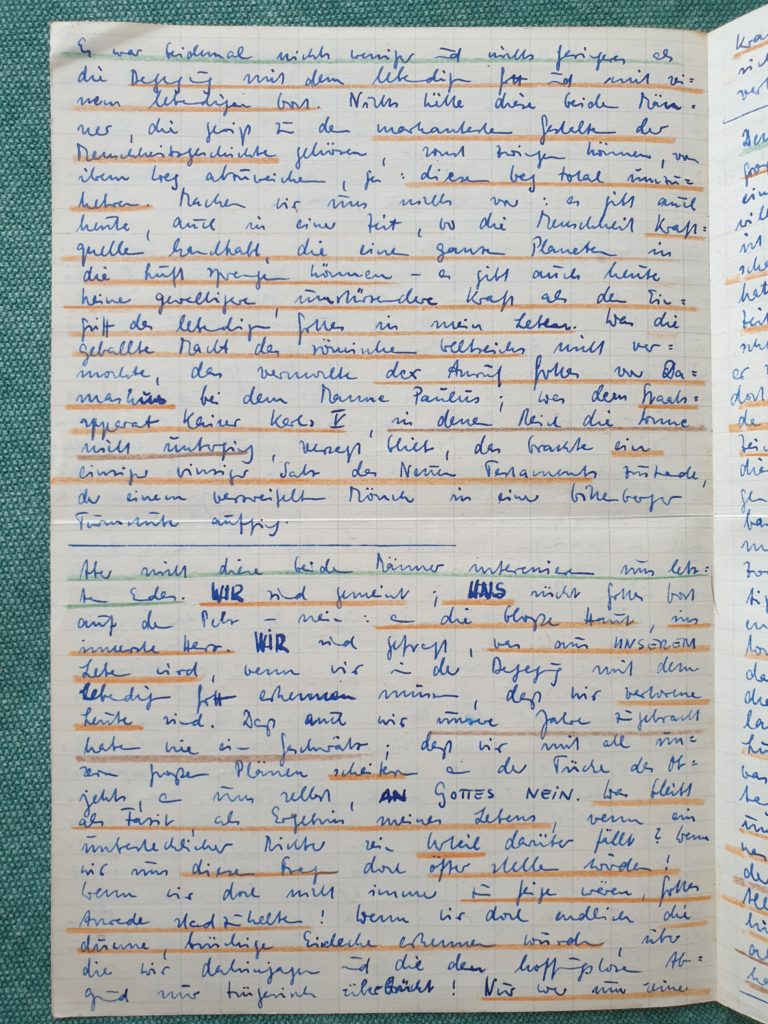

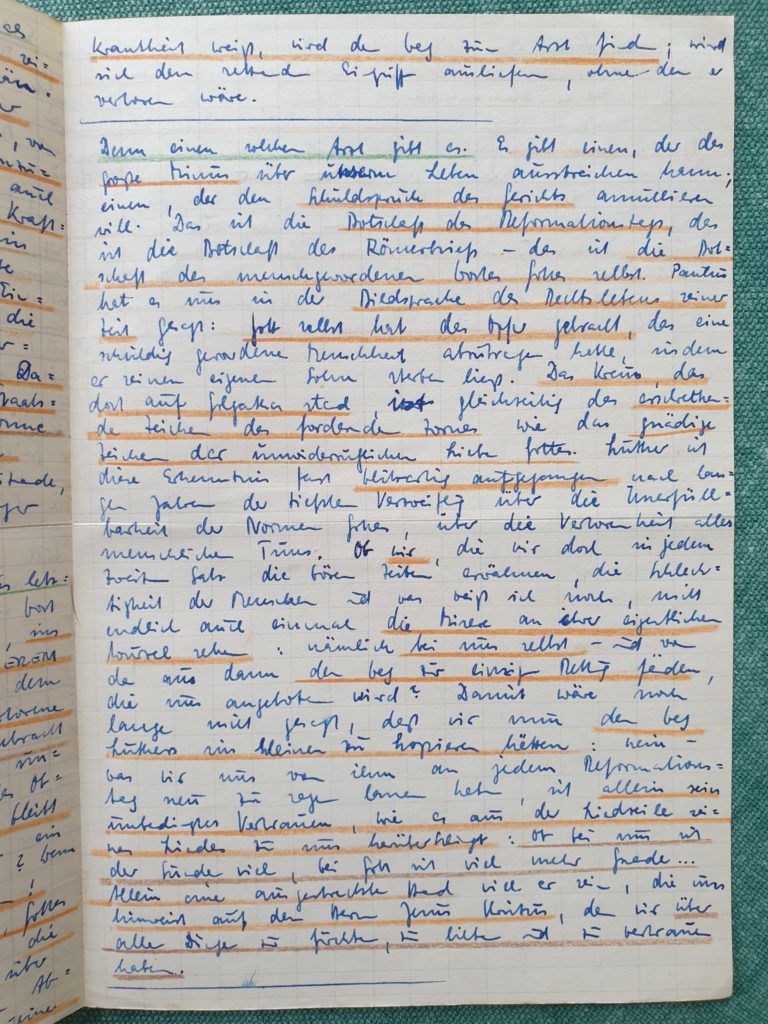

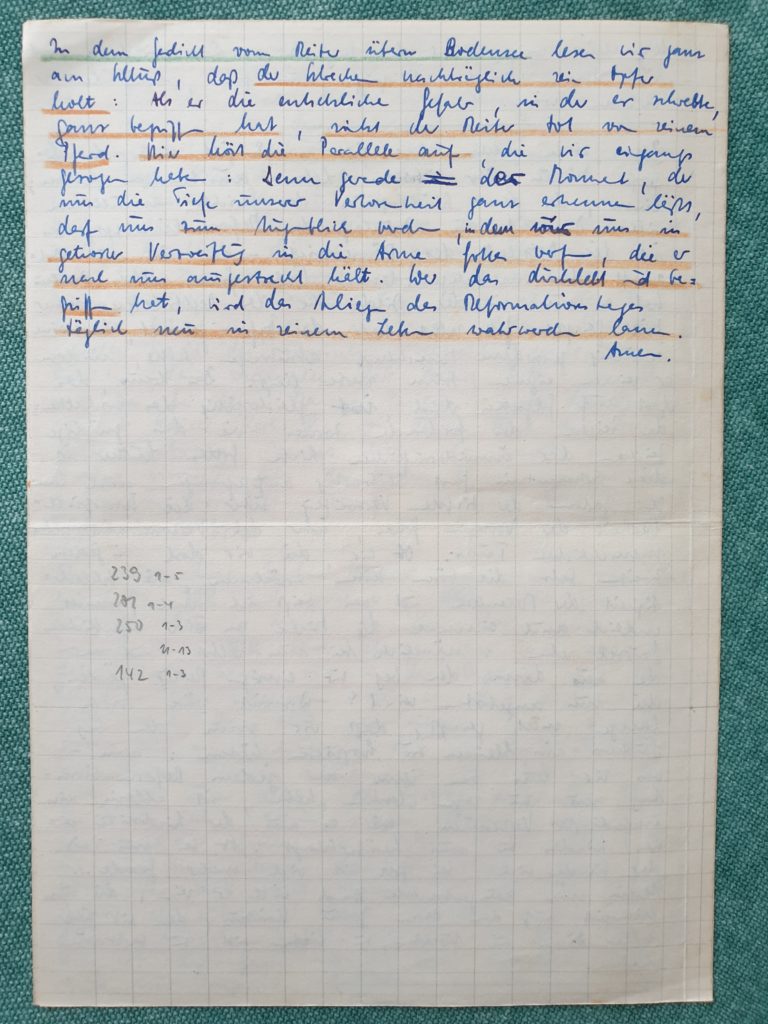

Predigt zum Reformationstag, 31.10.1960

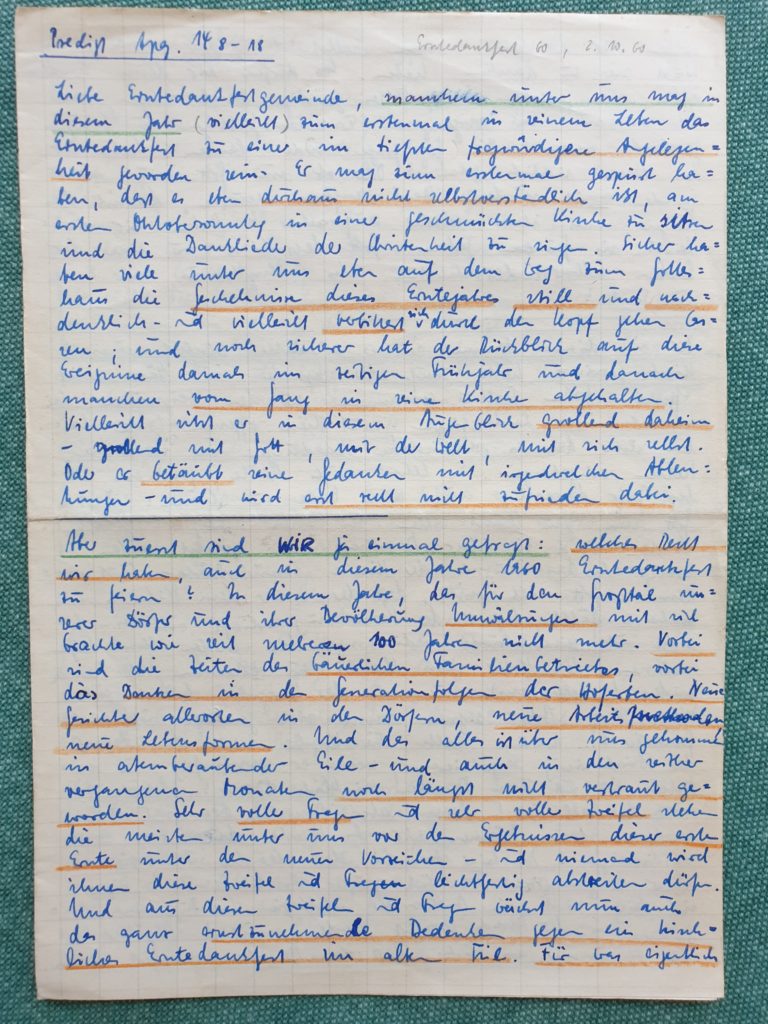

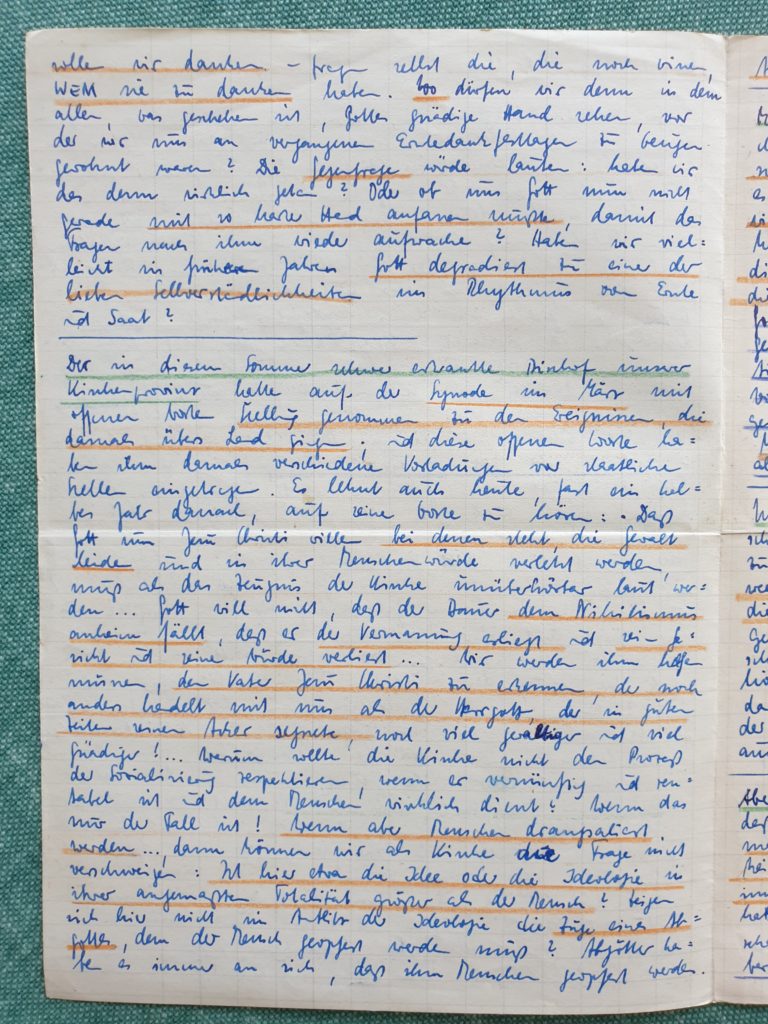

Predigt zum Erntedank-Sonntag, 02.10.1960

Um das Lesen zu vereinfachen, folgt diesmal der Text in einer PDF-Datei (einmal mit und einmal ohne Unterstreichungen).

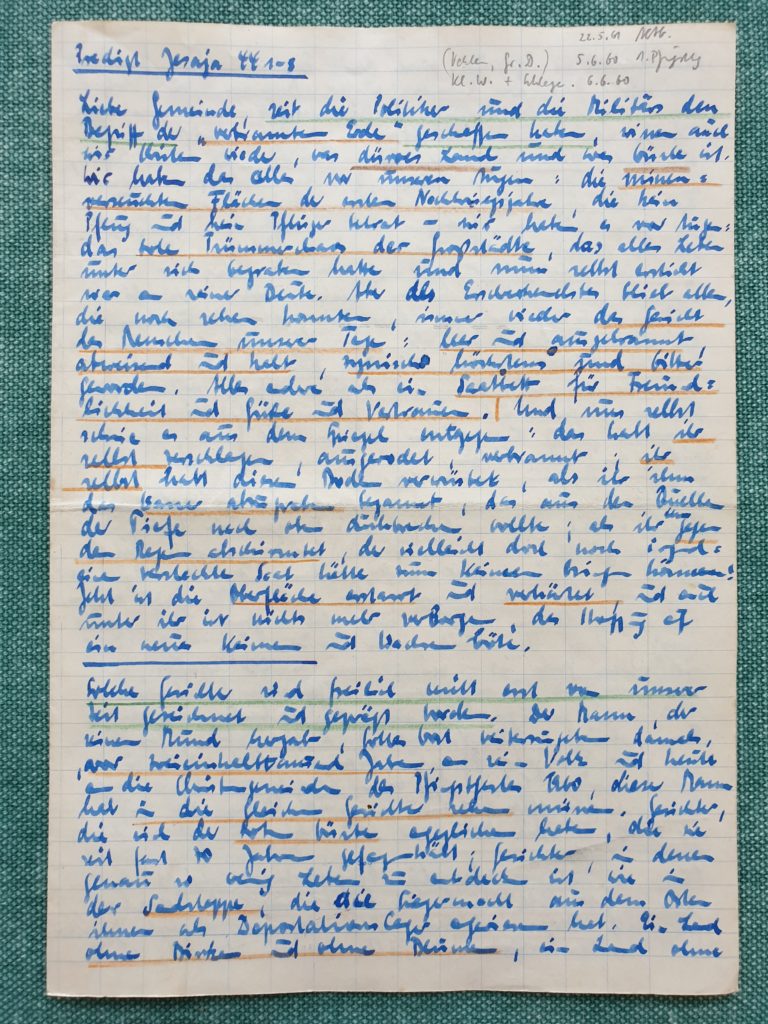

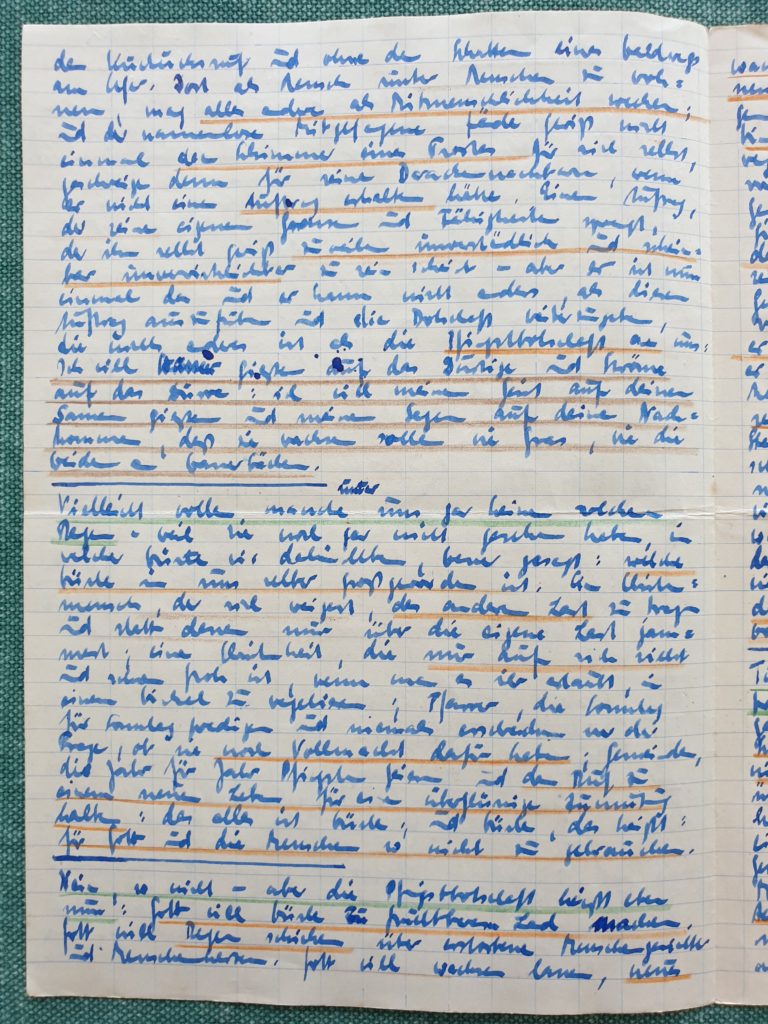

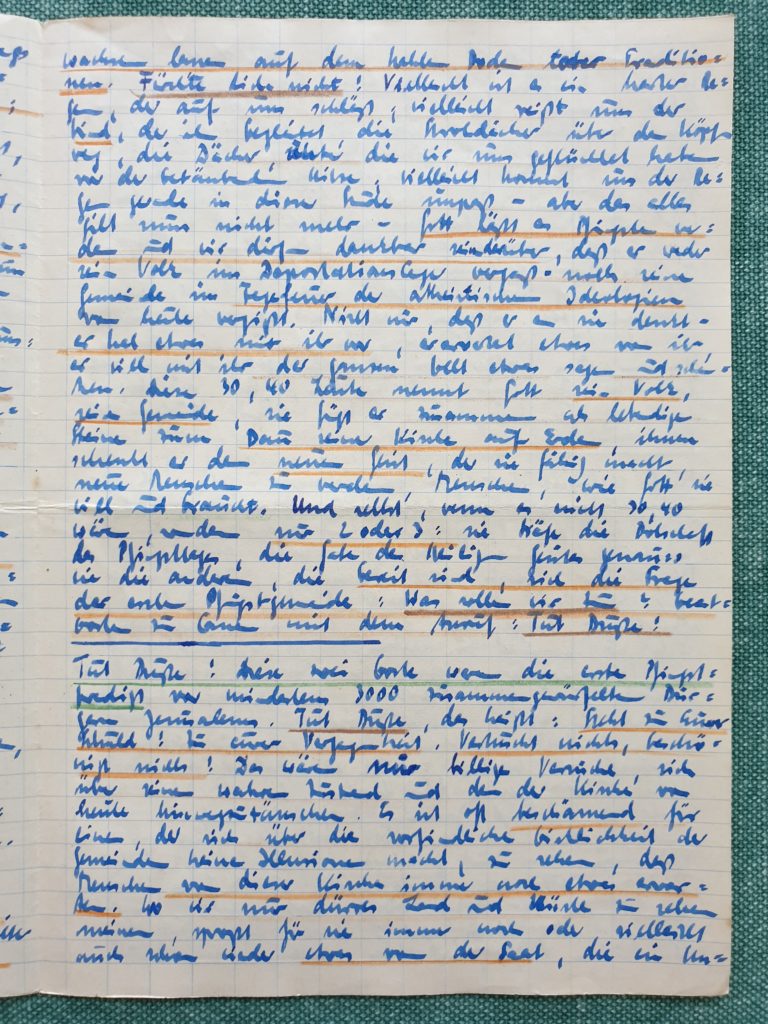

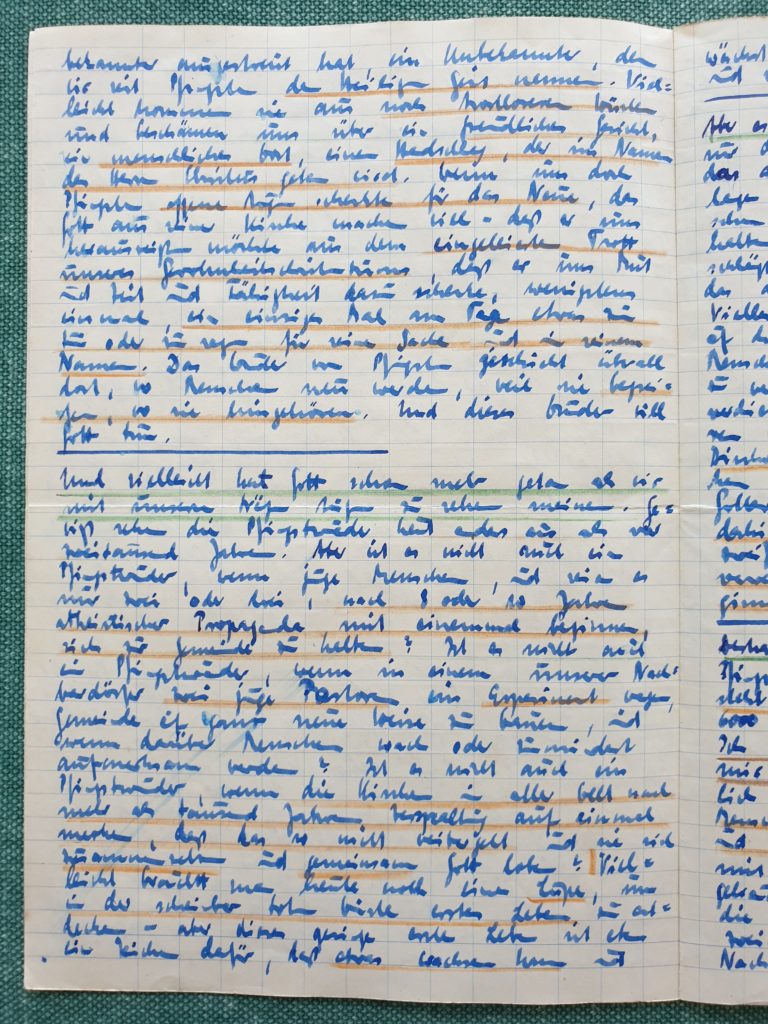

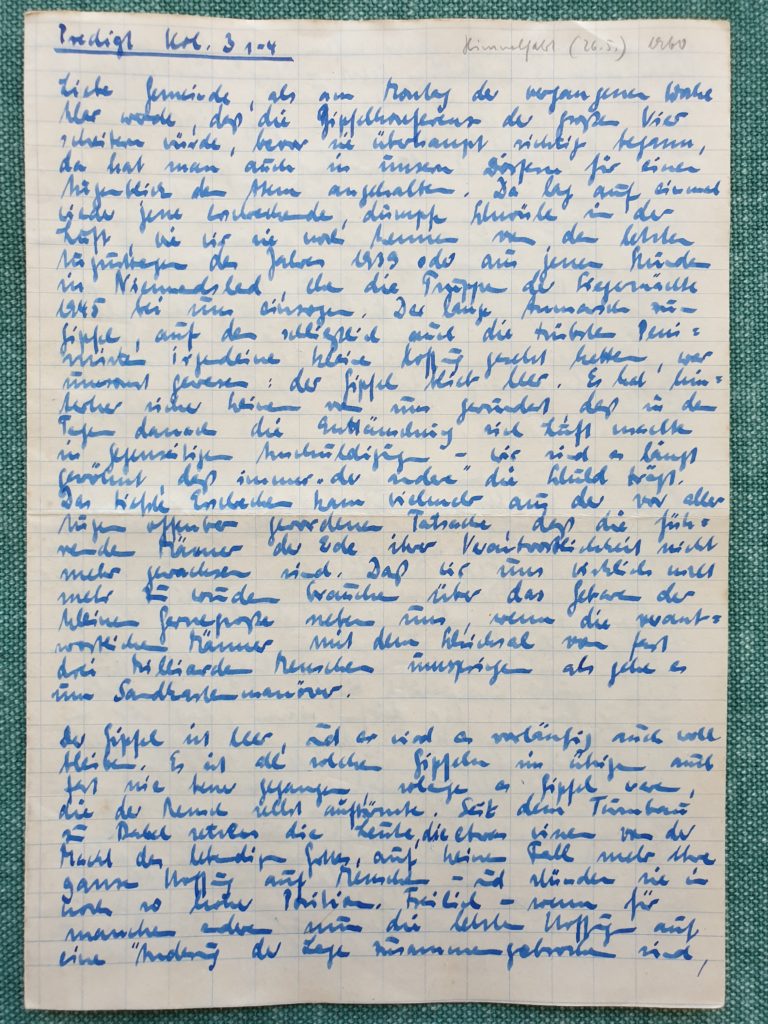

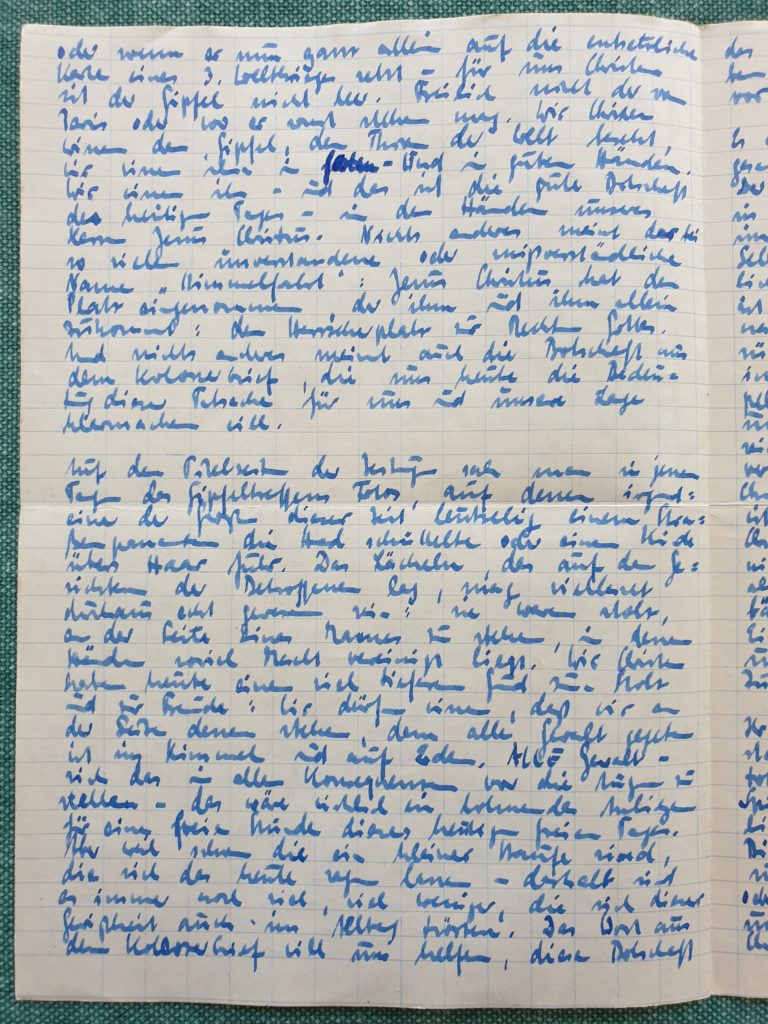

Predigt zum Pfingstsonntag, 05.06.1960

————————

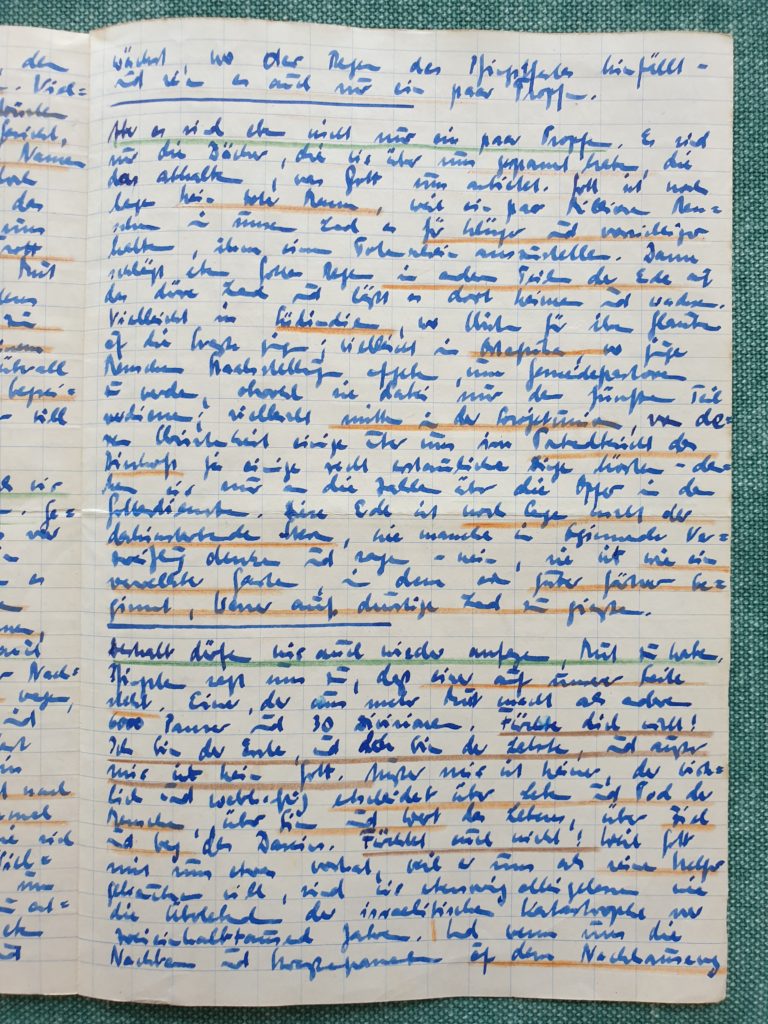

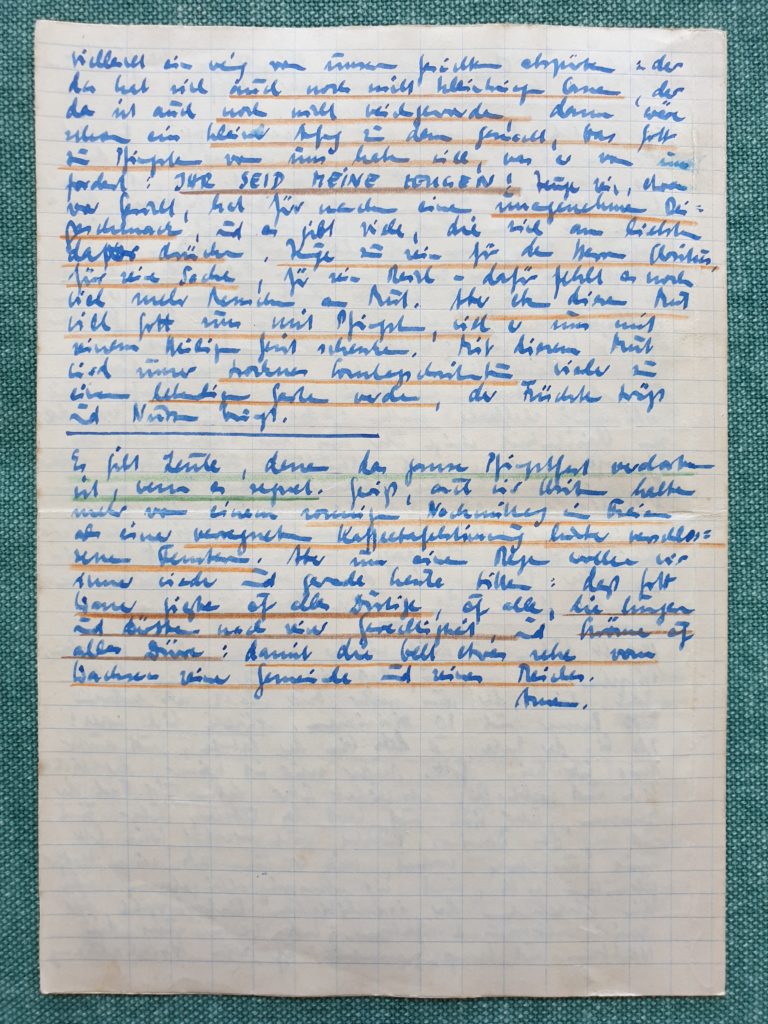

Predigt zu Christi Himmelfahrt, 26.05.1960

————————

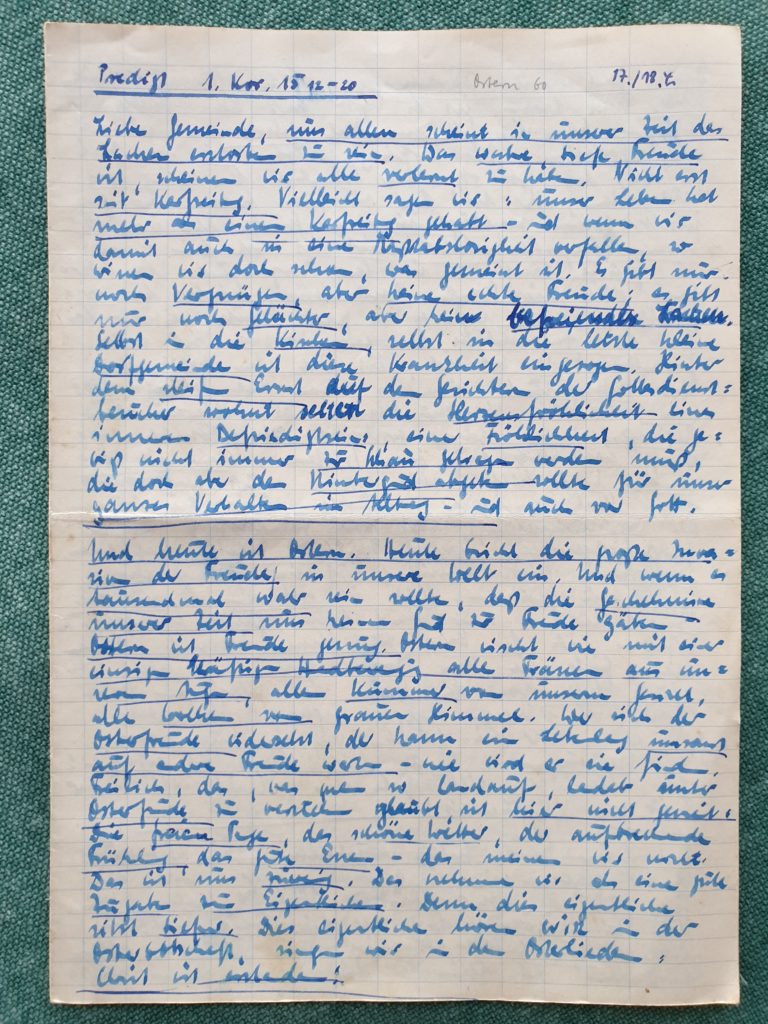

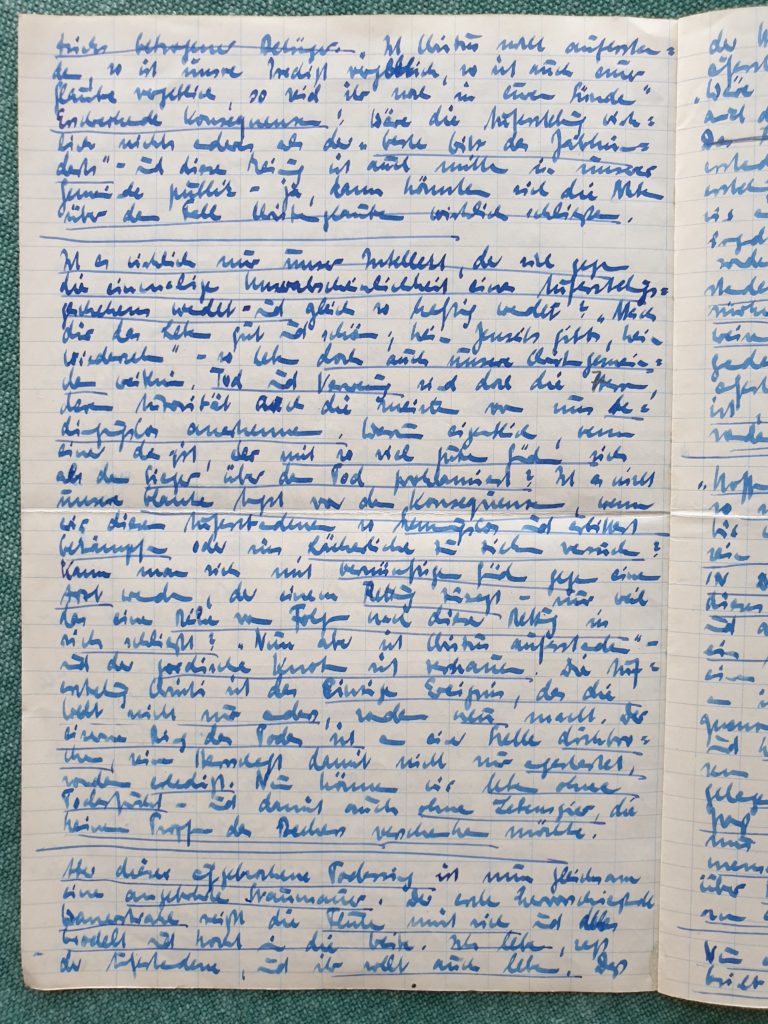

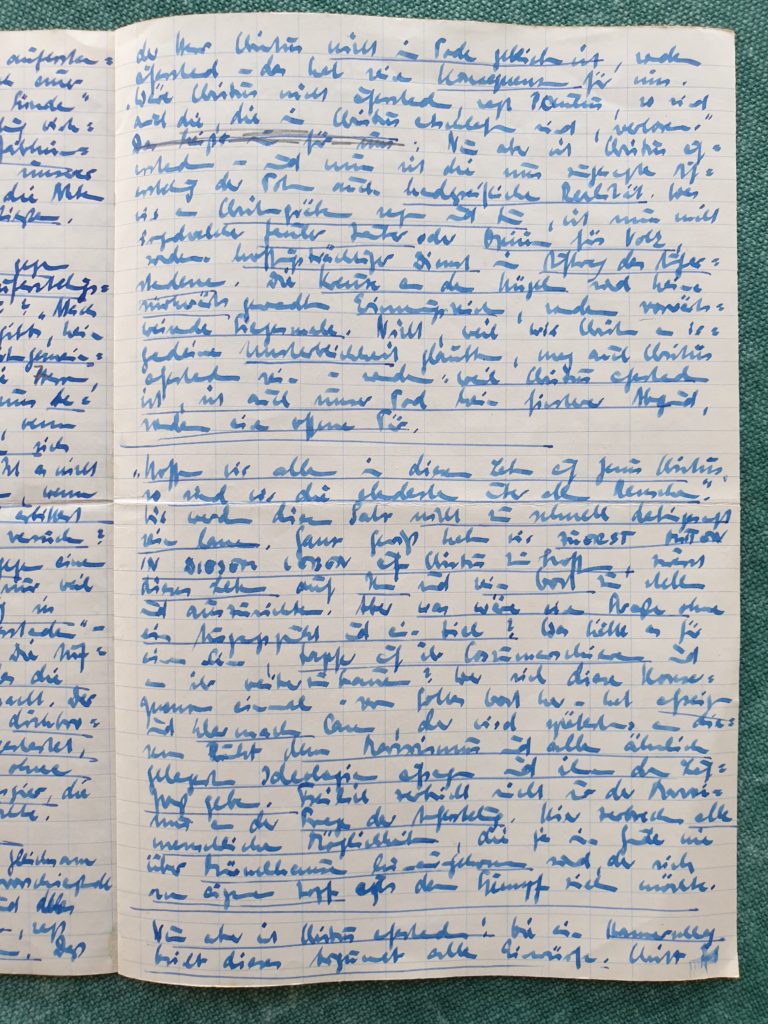

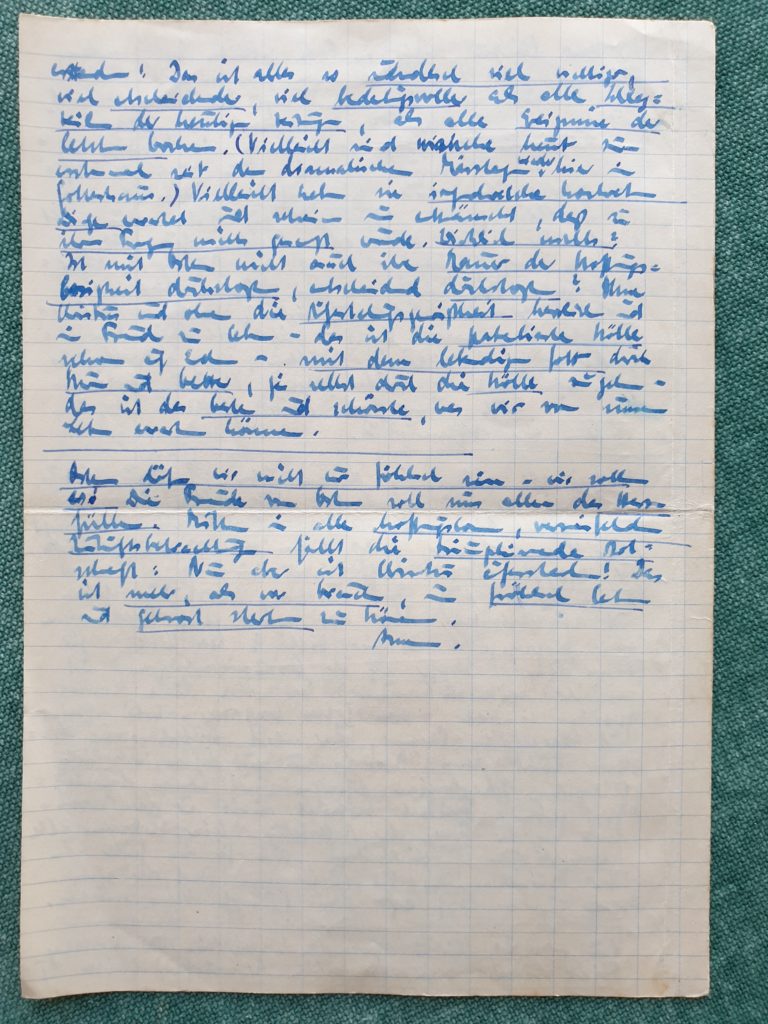

Predigt zum Ostersonntag, 17.04.1960

————————

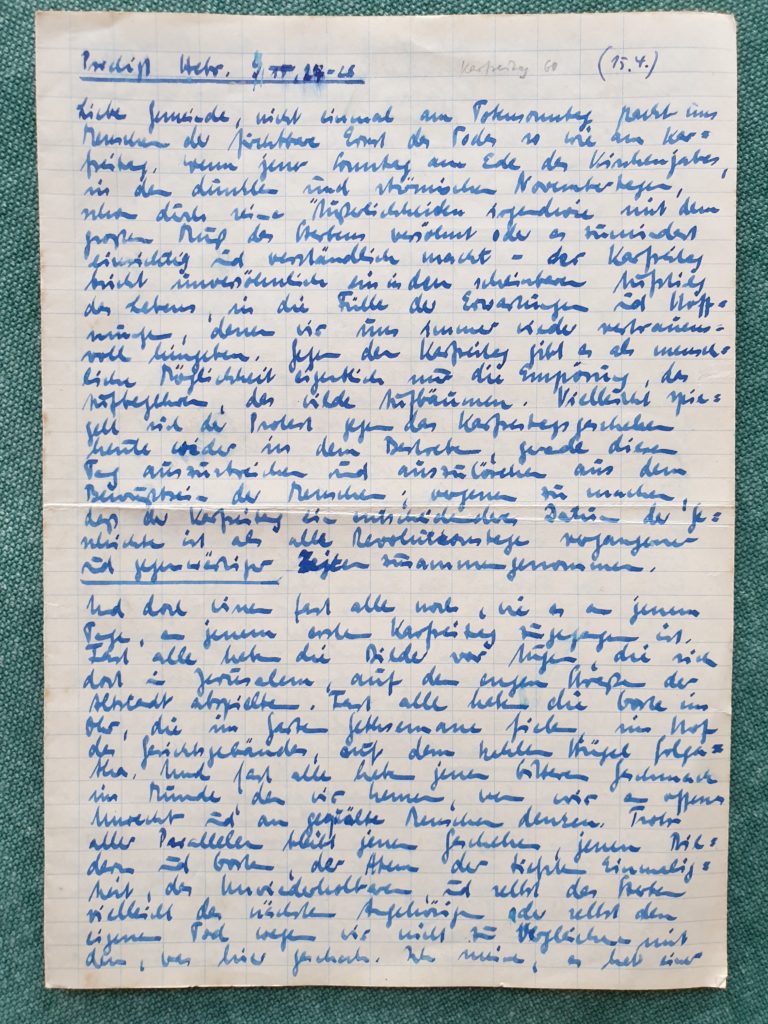

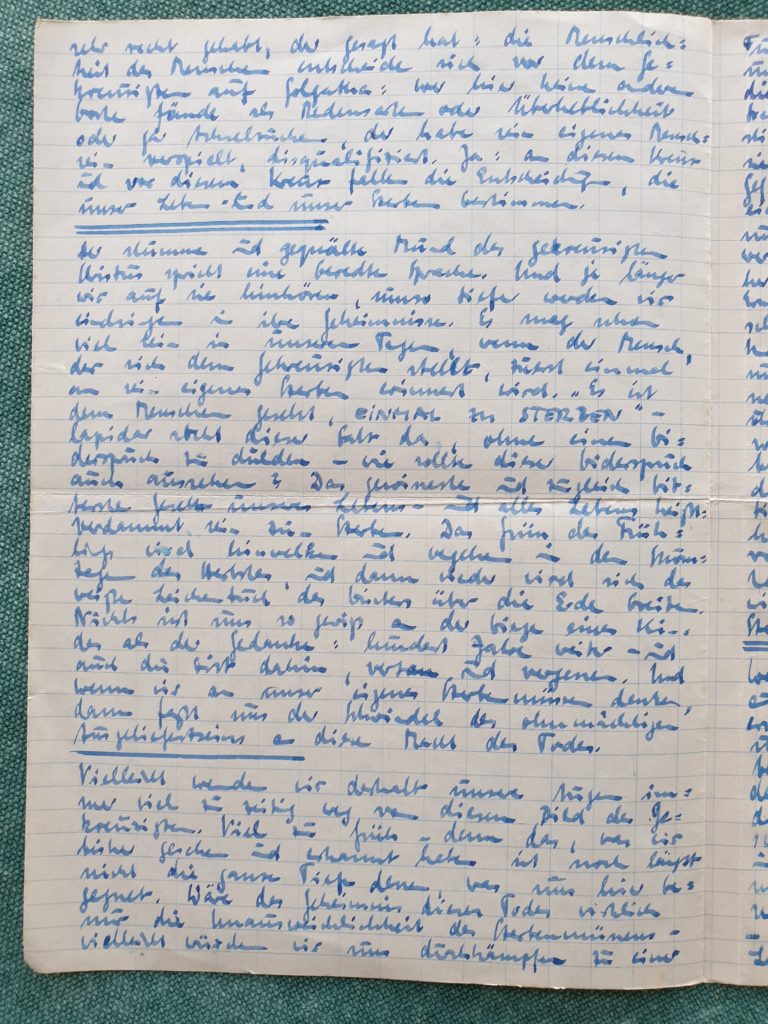

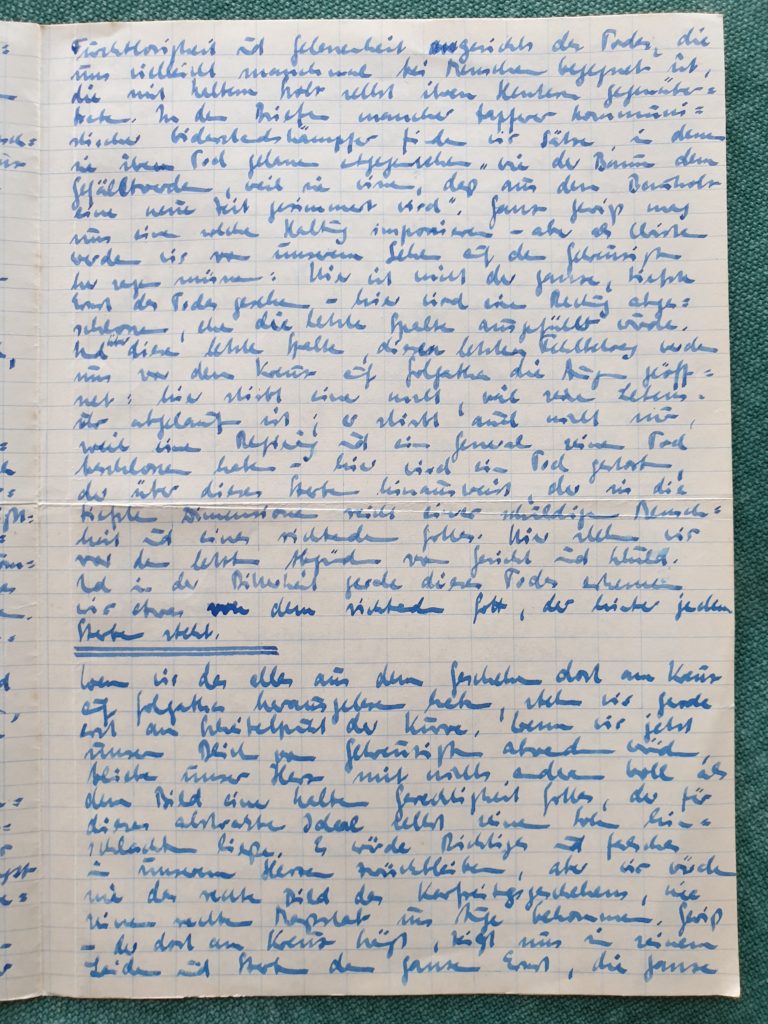

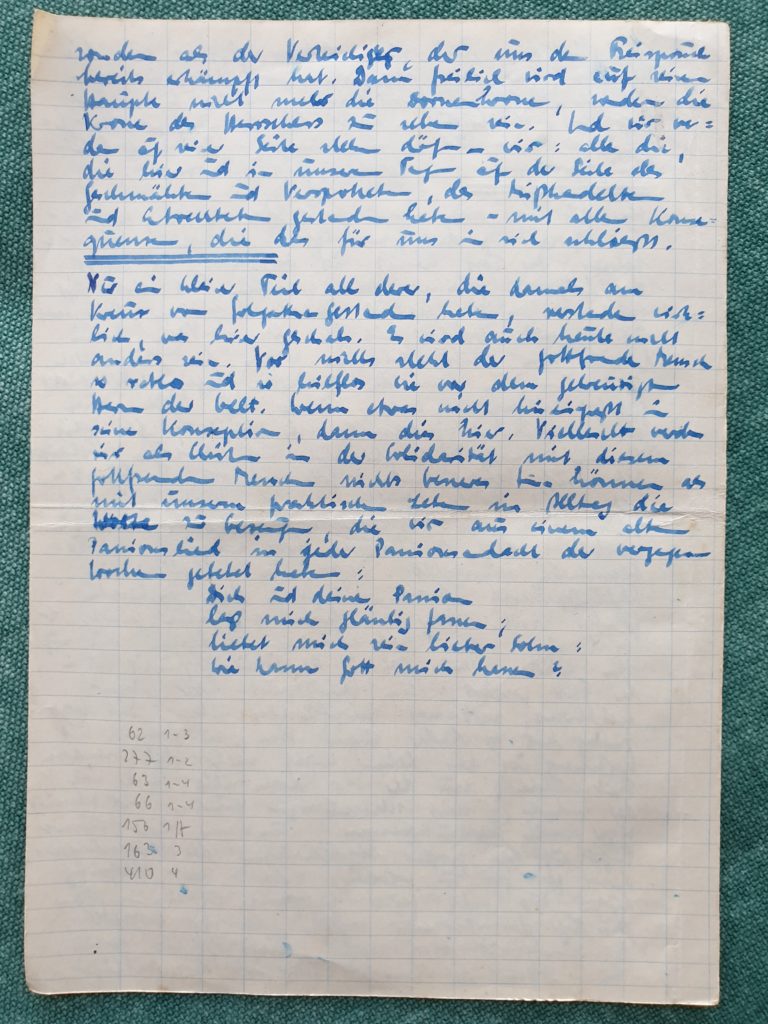

Predigt zum Karfreitag, 15.04.1960

————————

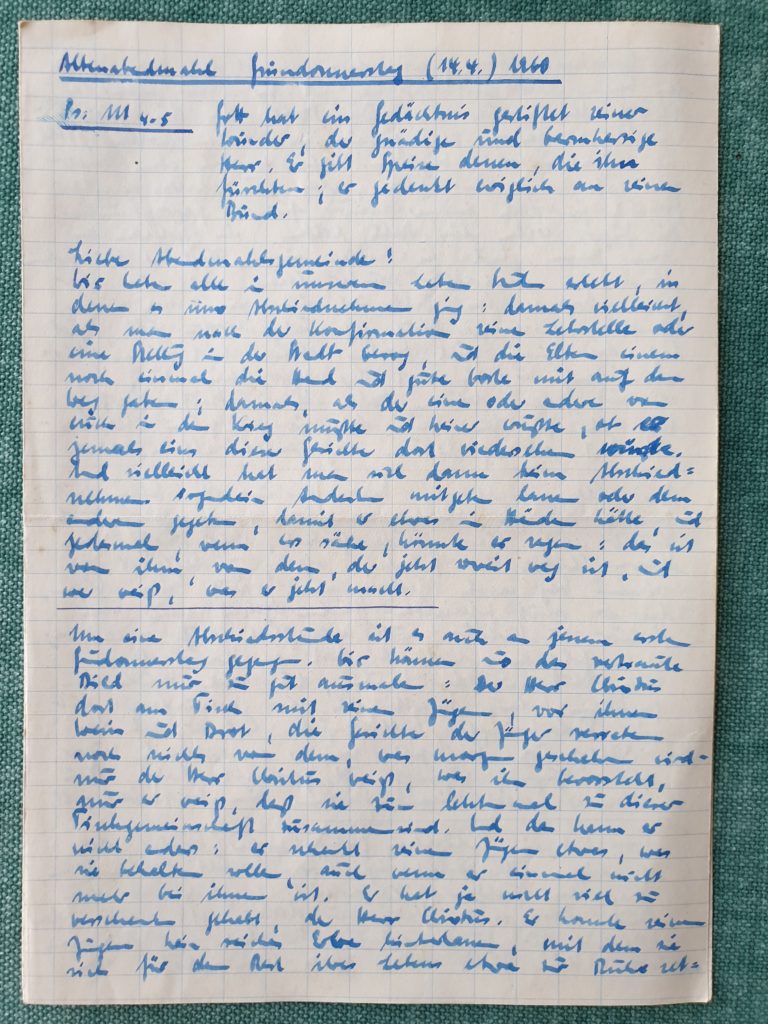

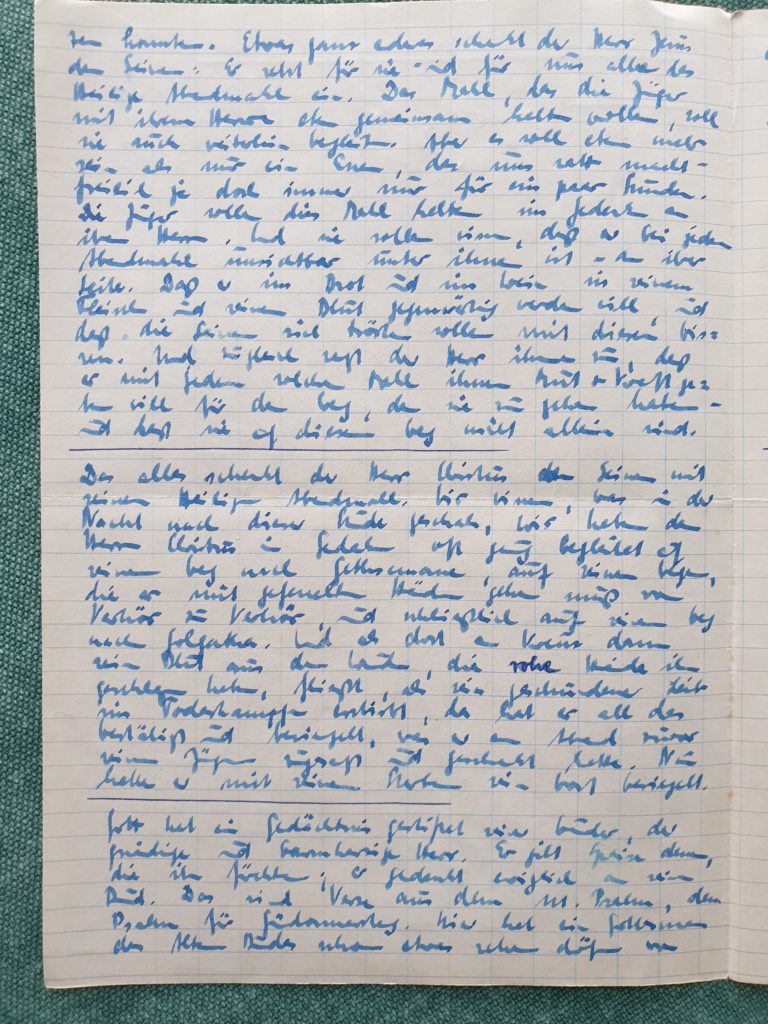

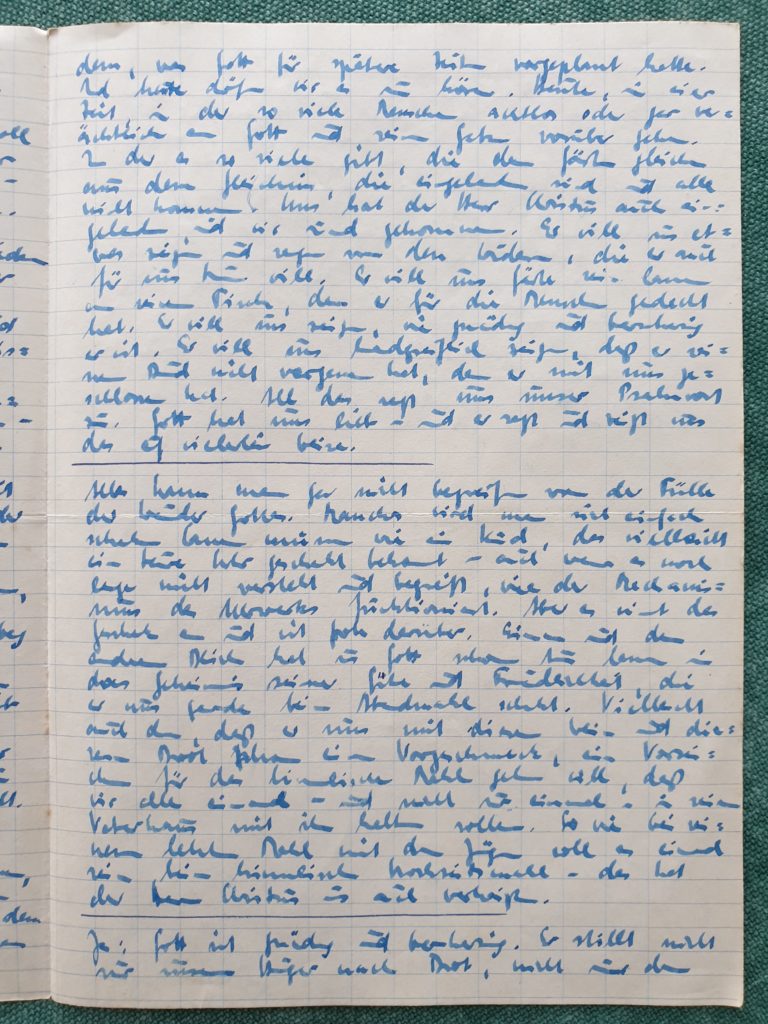

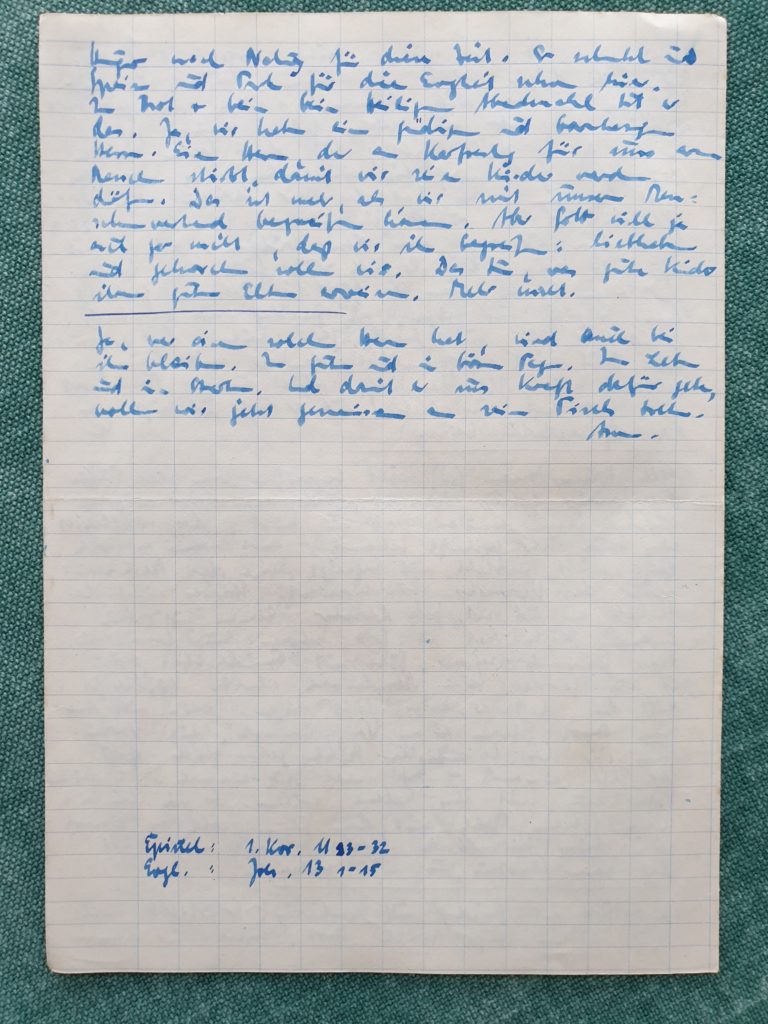

Predigt zum Gründonnerstag, 14.04.1960

————————

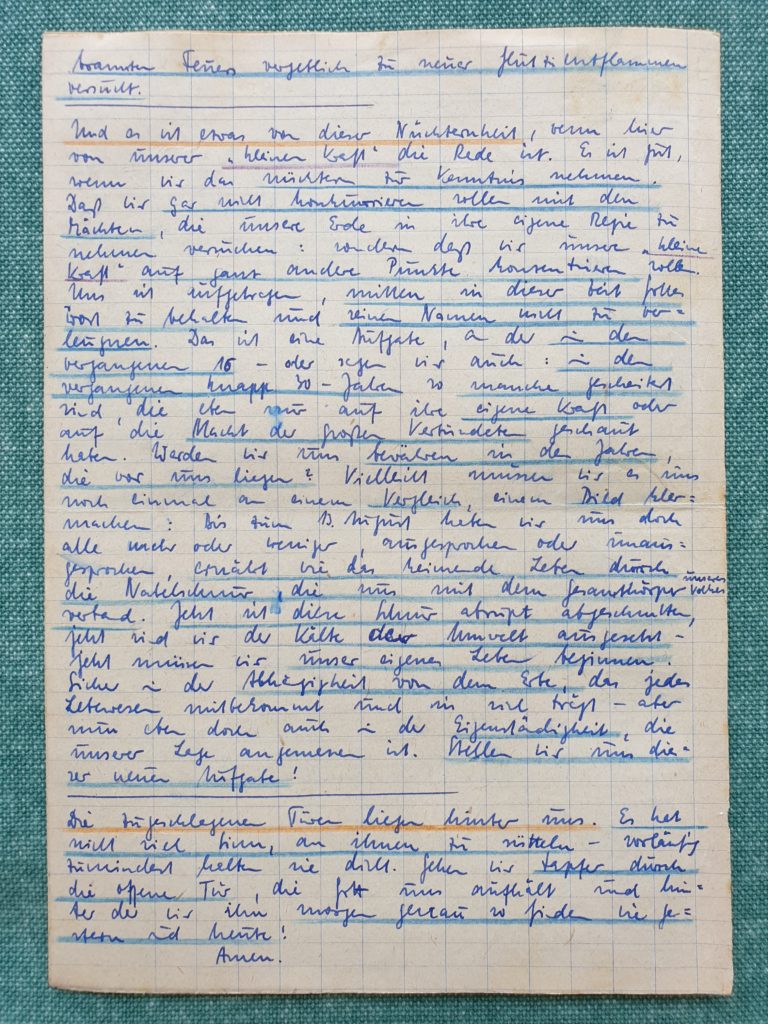

(*) Geschätzte Besucher dieser Webseite,

die Wiedergabe der Predigten von Pfarrer Martin Gregor aus ziemlich ferner Zeit ist selbst im weitverzweigten Internet sicher eine Rarität.

Die Predigten halte ich für aussagekräftig, glaubensstark und revolutionär, um dieses große Wort mal zu gebrauchen.

Mich würde interessieren, ob sich auf dieser Unterseite unserer Webseite Besucher einfinden und sie vielleicht sogar mit einem Gefühl kräftiger Inspiration wieder verlassen.

Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.

Hans-Peter Baule (hp.baule@freenet.de)